Philiber Asper. Philibert Aspairt. Philibert Apper. Plusieurs orthographes pour un seul individu dont on sait très peu de choses. Un monument funéraire érigé dans les catacombes, sous la rue Henri Barbusse nous en dit ceci :

A LA MEMOIRE

DE PHILIBERT ASPAIRT

PERDU DANS CETTE

CARRIERE LE III NOVBRE

MDCCXCIII RETROUVE

ONZE ANS APRES ET

INHUME EN LA MEME PLACE

LE XXX AVRIL MDCCCIV

Loin des livres cherchant des interprétations à son épitaphe ou nous décrivant l’histoire d’un portier du Val de Grâce, cet article s’attache plutôt à rassembler les sources en un corpus fiable et permettant de construire un récit objectif, bien qu’encore incomplet. Il servira, je l’espère, aux futurs chercheurs qui trouveraient le moyen d’aller plus loin à partir de cette première base, dont beaucoup de pièces sont déjà connues. À cet effet, les parties de texte qui ne relèvent que de l’interprétation et non du fait établi seront mise en valeur d’une autre couleur.

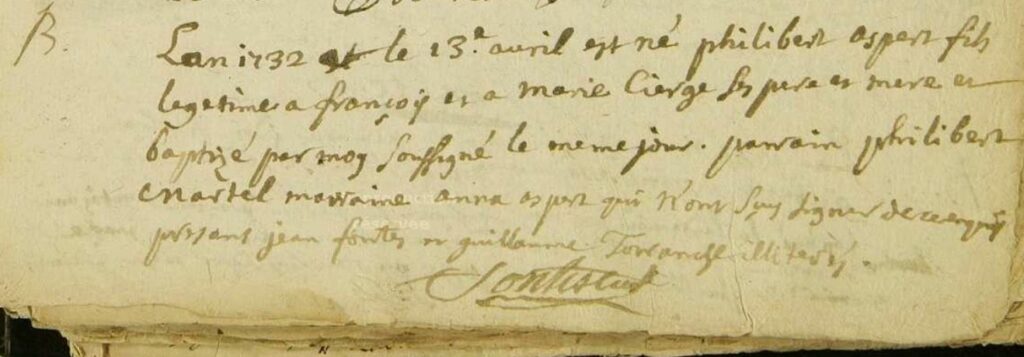

Vie et mort de Philibert Aspairt

De son vrai patronyme Philiber Asper, il est né le 13 avril 1732 à Ravel-Salmerange (aujourd’hui Ravel). Fils de François Asper et de Marie Cierge, son acte de baptême existe bien aux archives départementales du Puy-de-Dôme1. Le patronyme Asper semble être relativement courant dans cette région à cette époque lorsqu’on parcourt les registres d’état-civil.

Le 4 octobre 1768, Philiber se marie à Elisabeth Millard auprès de la paroisse de Saint-Gervais. On en retrouve la trace dans les fiches provenant du fond Andriveau, une famille de généalogistes depuis 1830 2 . Philiber a alors 36 ans, son épouse, elle, en a 24. Elisabeth est née le 19 novembre 1744 dans la commune de Commercy dans le département de la Meuse. Son père se prénomme Joseph Millard et sa mère Anne Charon 3 .

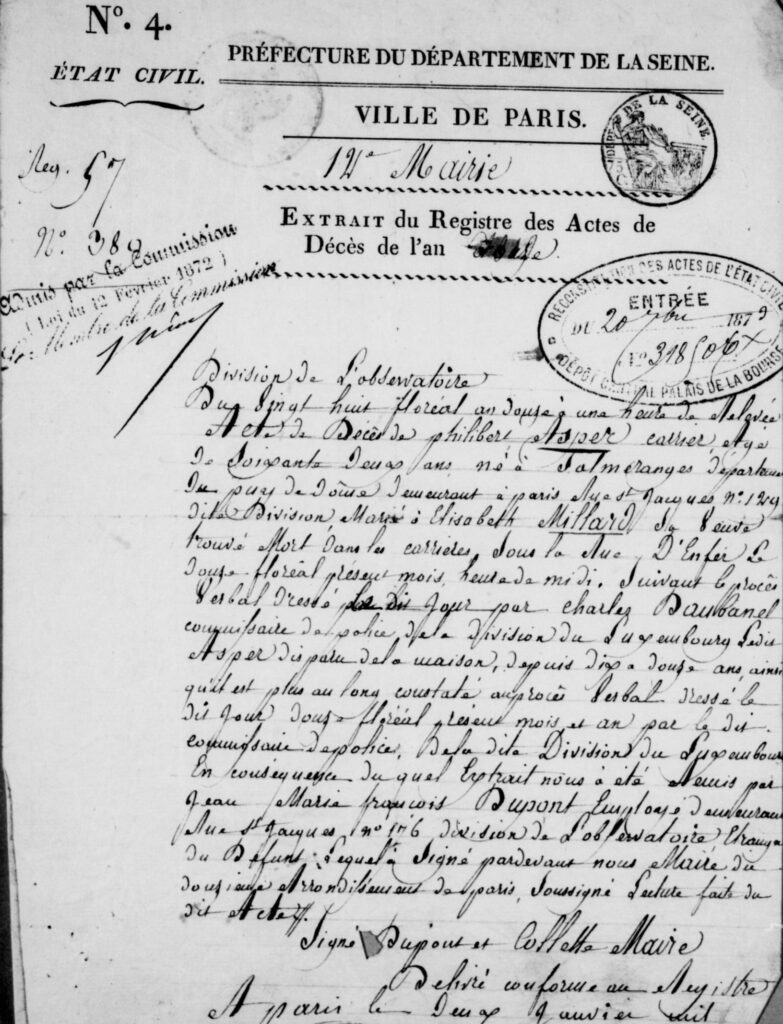

Vers 1793, Philiber, qui a 62 ans et qui habitait alors au 129 de la rue Saint-Jacques se perd dans les carrières souterraines qu’il arpentait dans le cadre des travaux pour lesquels il était employé et sur lesquels nous reviendrons plus tard. Il est retrouvé le 2 mai 1804 (12 floréal an 12) sous la rue d’Enfer. Il convient de noter à ce sujet que l’acte de décès, s’il provient bien de l’état-civil reconstitué, est en réalité une copie conforme demandée à l’État-Civil en 1813 et qui se trouvait aux archives de la Salpêtrière 4 . Il n’y a donc pas de doute sur la véracité et l’exactitude de celui-ci. Nous retrouvons de plus, dans les tables de décès du 12e arrondissement ancien, les dispositions indiquant que la transmission de ses biens à Elisabeth Millard, son épouse, et Jean Marie François Dupont, un ami.5

Elisabeth, elle, a seulement 49 ans lors de sa disparition en 1793. Ils avaient alors vécu 25 ans de vie commune. À la fin de sa vie, elle travaille comme garde-malade et finit hospitalisée à la Salpêtrière à l’hiver 1821. Elle décède le 17 février 1824 à l’âge de 79 ans 6, 7, 8, 9.

Voilà ce que l’état-civil encore accessible nous permet de déterminer. Philiber a bien existé, s’est marié, n’a a priori pas eu d’enfant ou, en tout cas, qui ait survécu assez longtemps pour apparaître dans les tables de successions comme légataire.

Philibert aurait eu au moins une fille au vue des dernières recherches.10

Lui, tout comme sa femme ont émigré de la province vers Paris et s’y sont probablement rencontré. Philiber est bien mort dans les carrières et son corps a bien été découvert en 1804.

Dernier point qui peut être intéressant, son acte de décès provient de la Salpêtrière et a été demandé à l’état-civil en 1813. On pourrait alors supposer que sa veuve, Elisabeth Millard, en aurait eu besoin pour quelques démarches en rapport avec l’assistance publique. Soit en lien avec son emploi de garde-malade, soit pour quelques demandes d’aide aux bureaux de bienfaisance. Cela reste néanmoins une intuition sans aucun autre élément permettant de l’étayer.

Quel lien avec les carrières ?

Nous savons désormais que Philiber a bien vécu et nous en savons un peu plus sur sa vie. Il nous reste à comprendre ce qu’il faisait en carrières en 1793 et si l’épitaphe du monument est cohérente.

Comme première piste, son acte de décès nous indique que Philiber était carrier. Bien loin du récit avancé par Berthet qui le décrit comme portier du Val de Grâce dans son roman, il semble que la version de l’acte de décès soit elle-même incomplète, carrier étant un terme utilisé de manière générique à cette période pour toute personne travaillant dans les carrières. Il faut donc se tourner vers un des rares documents administratifs relatant l’histoire de cet homme, un rapport de 1813 de la plume d’Héricart de Thury12 :

Il n’est point indifférent d’examiner si l’administration peut laisser mettre indistinctement dans les travaux des ouvriers à la volonté d’un adjudicataire.

Jusqu’à ce jour le choix en a été fait plutôt par les inspecteur que par l’Entrepreneur. Nos ouvriers que, pour les motifs de sûreté exposés plus haut, nous changeons le moins possible, connaissent presque tous l’étendue de leur atelier respectif, et nous ne craignons point qu’ils s’égarent dans leurs nombreux détours ; comme nous avons vu souvent des ouvriers étrangers, chargés des travaux de consolidations particulières, se détourner involontairement et à leur insu, des voies qui conduisaient à leur poste et se perdre dans les galeries les plus reculées. Personne n’ignore, parmi nous, la mort de l’infortuné Philibert Appert, travaillant à la consolidation d’une maison du faubourg St Jacques, perdu en 1801, et dont les restes n’ont été retrouvés que 11 ans après dans les dernières extrémités des carrières du Luxembourg; combien un tel exemple ne doit-il pas nous rendre circonspect sur les permissions à accorder pour le parcours des carrières et pour le placement des ouvriers étrangers ou inconnus.

Cet extrait fait partie d’un rapport plus long traitant de l’adjudication – c’est-à-dire de l’attribution à un entrepreneur privé – relatif ici aux travaux de consolidations des anciennes carrières souterraines. Or, toute interprétation du point de vue d’Héricart de Thury sur la question mise à part, celui-ci nous apprend que Philiber travaillait aux consolidations d’une maison du faubourg Saint-Jacques. Si on veut en pousser un peu le raisonnement, Philiber était donc probablement embauché par un entrepreneur dans le cadre de consolidations – peut-être privées et non de travaux relevant de l’Inspection Générale des Carrières. Cela rend d’autant plus probable la possibilité qu’il ne connaisse pas du tout le réseau de carrières et qu’il puisse effectivement s’y être perdu. Même dans le cas où les travaux de consolidations aient eu un lien direct avec l’IGC, ce sont bien des employés d’un entrepreneur privé dont il est question ici. S’agissait t’il encore de Coeffier en 1793 ?

La lecture de ce rapport pose cependant problème dans les incohérences qu’elle apporte. Le nom tout d’abord est orthographié Appert et non Aspairt ou Asper comme attendu. La date de la disparition de Philiber est aussi avancée à 1801. Enfin l’éloignement entre le faubourg Saint-Jacques et le lieu présumé de découverte du corps, à l’emplacement du monument funéraire laisse perplexe.

Cependant, il ne faut pas se laisser aller à une lecture trop littérale et se remettre dans le contexte de l’administration des carrières à l’époque. En effet, si dans la tête de la majorité des gens, Philiber reste associé à jamais à Héricart de Thury, qui est considéré comme l’auteur probable du monument funéraire, il faut se rappeler qu’Héricart lui-même n’a jamais eu le moindre rôle dans l’histoire de l’homme. Pour rappel, Philiber se perd donc vers 1793 – à la charnière des inspectorats de Bralle et de Desmoutier alors qu’ils remplaçaient temporairement Guillaumot en pleine période de Terreur révolutionnaire. La découverte de son corps, 11 années plus tard, en 1804, se place sous le second inspectorat de Guillaumot. Enfin, Héricart ne prend son poste qu’en 1809 et est donc séparé de cet événement par l’inspectorat de la Commission. Jamais Héricart n’a eu à traiter du dossier de Philiber et il est donc assez probable qu’il ne dispose pas des informations les plus justes en 1813, lorsqu’il rédige son fameux rapport, mais de celles qui circulaient et se déformaient depuis déjà 5 ans.

Enfin, et pour celles et ceux qui, malgré tout, douteraient encore du lien de Philiber Asper avec les catacombes, une dernière source intéressante vient continuer d’alimenter le faisceau d’indices concordant. Le 11 décembre 1815, le journal « Le spectateur Canadien », dans un article traitant d’une visite des carrières va donner une version dépouillée de son histoire, déjà transmise par les guides et ouvriers de l’Inspection des Carrières 13 :

Il y a quelques années qu’un malheureux François qui descendit en compagnie dans ces demeures affreuses, et se perdit dans ce labyrinthe des catacombes. On le chercha envain, et dix ans après, on trouva son squelette, à une distance considérable de la route ordinaire. L’on supposa que la curiosité l’avoit fait éloigner des autres, ou l’avoit conduit à chercher quelques avenues, ou que la lampe s’étoit éteint et l’avois empêché de revenir sur ses pas. L’année dernière cinq Anglois se perdirent aussi et le guide fut une heure à les chercher, avant de les trouver. Telles furent les histoires agréables que nous conta notre conducteur, et vous pouvez penser qu’elles étoient propre à nous encourager.

Même si ce court passage ne nous apprend rien, il corrobore le fait que le corps de Philiber ait été retrouvé à une distance « considérable » de son atelier de consolidation. Cette idée qu’on retrouvait déjà dans le rapport d’Héricart de 1813 et qui est encore un des points étonnants de cette affaire. Encore une fois, aucune mention n’est faite d’un quelconque portier, ni même des Chartreux.

La découverte du corps

On l’a vu, le squelette de Philiber est donc découvert le 2 mai 1804 (12 floréal an 12) alors que nous étions encore sous le second inspectorat de Guillaumot. L’acte de décès nous en dit ceci :

…trouvé mort dans les carrières sous la rue d’Enfer le douze floreal présent mois, heure de midi. Suivant le procès verbal dressé le dit jour par Charles Daubanel Commissaire de police de la division du Luxembourg. Ledit Asper disparu de la maison depuis dix a douze ans ainsi qu’il est plus au long constaté au procès verbal dressé le dit jour douze floral présent mois et an par le dit commissaire de police de la dite division du Luxembourg...

En étudiant cet extrait, nous retrouvons plusieurs informations intéressantes. Tout d’abord la confirmation que les restes mortels de Philiber ont bien été retrouvés sous la rue d’Enfer ce qui est cohérent avec l’emplacement de la stèle, la rue Henri Barbusse faisant à l’époque partie de la rue d’Enfer. Cependant il est noté que le commissaire de police s’étant déplacé afin de dresser le procès-verbal de découverte du corps provenait de la division du Luxembourg.

Si on étudie le découpage administratif de Paris sous la Révolution, on s’aperçoit que la rue d’Enfer ne fait en aucun point partie de la division du Luxembourg et qu’à l’emplacement de la stèle, on en est loin. C’est au contraire un commissaire de la division de l’Observatoire qui aurait dû être intéressé. Cela pourrait signifier que les ouvriers responsables de la découverte du corps seraient ressortis par un accès qui dépendait de la division du Luxembourg, peut-être l’escalier de la rue du Pot de Fer (Bonaparte) si la galerie de la rue d’Assas avait déjà été creusée en 1804 ?

Quoi qu’il en soit, cette particularité va nous poser problème. En effet, les procès verbaux des commissaires des divisions/sections de Paris sont conservés aux archives de la Préfecture de Police, aux côtes AA 48-266. Or, il se trouve que les archives relatives au commissariat de Police de la division du Luxembourg – AA 166 – ne nous sont pas parvenues dans leur intégralité. Nous ne disposons donc plus du P.V. original, ce qui est d’autant plus frustrant considérant que nous disposons d’une masse bien plus importante de Procès Verbaux en provenance du commissariat de police de l’Observatoire – AA 199.

Enfin, le registre de la morgue 14, lui aussi conservé aux archives de la Préfecture de Police reste muet sur le passage d’un Philiber Asper. Néanmoins cela n’est pas surprenant. Tout d’abord il est probable que le corps de Philiber lors de sa découverte ait été déjà rendu à l’état de squelette. De plus, le passage par la morgue se faisait lorsqu’il fallait identifier le corps, or, nous avons vu que le commissaire Charles Daubanel avait identifié sur son PV le corps de Philiber, ce qui pose d’ailleurs la question de la manière dont il a été identifié sur place. Dans tous les cas, il n’y avait pas de raison pour que le corps de Philiber passe par la morgue.

Le manque de ce procès-verbal est vraiment préjudiciable à l’enquête sur le personnage, car un certain nombre de questions auraient pu y trouver une réponse, que ce soit lié à l’identification du corps ou bien à la suite des opérations après la constatation de la découverte. En effet, il est tout de même peu probable que les restes mortels d’un individu identifié soit resté « inhumé en même place », dans un terrain non consacré et ce alors qu’il avait encore une famille par le biais d’Elisabeth Millard.

Il faut cependant se rendre à l’évidence : les registre d’inhumations des cimetières Parisiens, parmi ceux qui nous sont parvenu, ne comportent pas de Philiber Asper 15, peut-être la formule « inhumée en même place » indiquerait donc que les restes de Philiber aient été placés dans le grand ossuaire des catacombes. Peut-être réellement inhumé à l’instar des corps provenant des massacres de la Révolution. Malheureusement il n’y a ici aucun moyen de le vérifier.

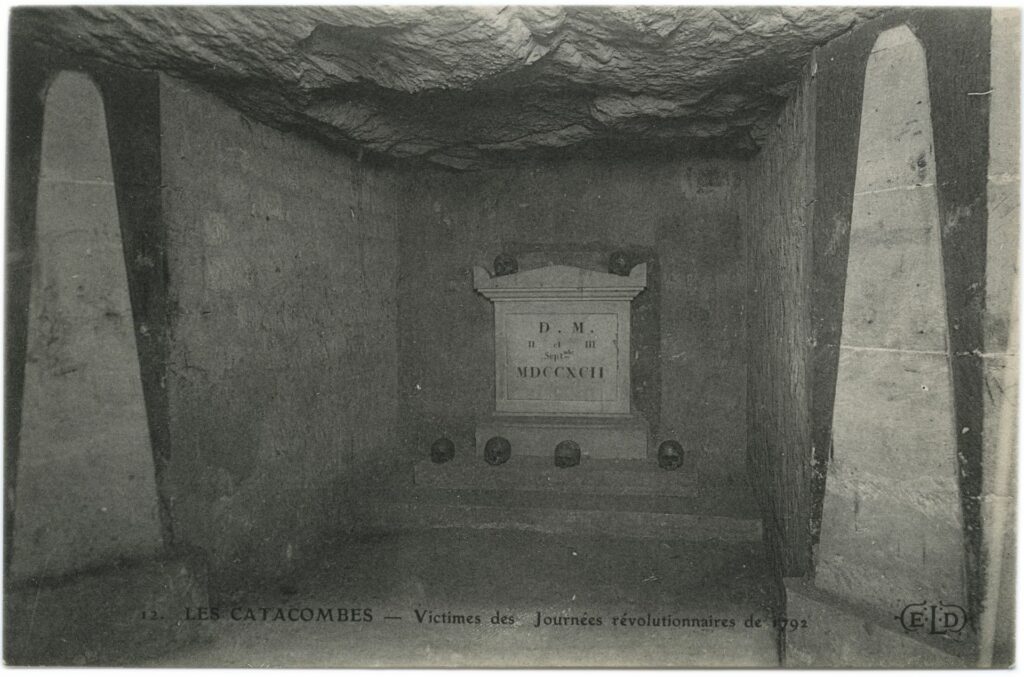

Pour bien comprendre cette hypothèse, il nous faut faire ici une pause du sujet principal de cet article pour nous tourner vers ces inhumations ayant eu lieu dans l’ossuaire des Catacombes. Il faut alors rappeler ce que nous en dit Héricart dans son ouvrage 16. Ainsi, lors de différents évènements ayant eu lieu de 1788 à 1792, des sépultures ont été établies dans l’ossuaire à l’initiative de l’inspecteur général Guillaumot et sous la direction de M. Laplace, concierge de la Tombe Issoire. Il s’agit :

- des victimes des combats de la Place de Grève, de l’hôtel de Brienne et de la rue de Meslée des 28 et 29 août 1788

- des victimes des combats de la manufacture de papiers peints de M. Réveillon, Faubourg Saint-Antoine le 28 avril 1789

- des victimes des combats du château des Tuileries du 10 août 1792

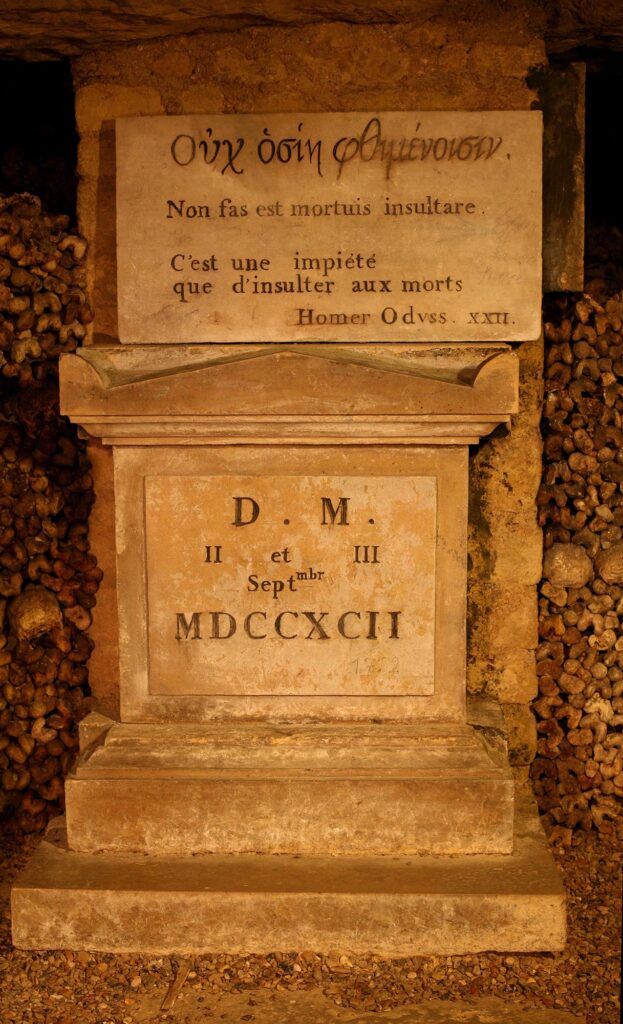

- des victimes des journées des 2 et 3 septembres 1792 dont les restes mortels ont été mis au jour à l’occasion d’une campagne de consolidation et qui a permis de confirmer le caractère individuel des sépultures

Si on admet que le monument de Philiber parle bien d’une inhumation en la même place et que, lors de la découverte de son corps, Guillaumot était encore inspecteur général des carrières, qu’il avait déjà eu à ordonner des inhumations dans l’ossuaire, alors l’hypothèse que Philiber ait été réellement inhumé sous le sol des catacombes et non juste déposé à l’ossuaire est une possibilité. Reste qu’il semble peu probable que le corps ait été simplement placé dans une fosse, sous une galerie perdue au fond de la rue d’Enfer et au sein d’une terre non consacrée à l’inhumation. C’était une période où, même si la Révolution a bien bouleversé les rites funéraires, la population reste attachée au respect dû à ses défunts.

Afin de réfuter correctement cette hypothèse, il serait tout d’abord possible de réaliser des fouilles au niveau du tombeau de Philiber. Cependant, de telles fouilles ne pourraient être envisagées qu’avec l’appui des autorités compétentes au niveau archéologique. En effet, les fouilles sont, par nature, destructrices. Elles risqueraient de déstabiliser le monument, de détruire les traces les moins visibles et de porter atteinte au défunt ce qui n’est pas envisageable. C’est pourquoi il vaut mieux éviter toute velléité de fouilles clandestines dans un milieu où personne ne contrôle les actes d’une communauté hétéroclite et parfois peu renseignée sur les questions de préservation du patrimoine ce qui pourrait porter préjudice à l’Histoire. Cela dit, nous pourrions envisager l’intervention d’un radar de sol. Cette technologie permet de détecter des anomalies dans la structure du sol. Aussi, si une fosse a été creusée, que la terre a été retournée, et que la structure des remblais se trouve ainsi discontinue uniquement dans le périmètre d’un mètre sur deux, nous pourrons en déduire avoir très probablement affaire à une tombe. À l’inverse, si aucune anomalie n’est détectée dans la structure même du sol, alors cela confirmera définitivement que le monument funéraire est un cénotaphe – une tombe sans corps inhumé à son aplomb. N’étant moi-même pas assez compétent dans ce domaine, je ne peux néanmoins pas présumer de la faisabilité réelle d’une telle opération, mais son évocation me semblait néanmoins nécessaire.

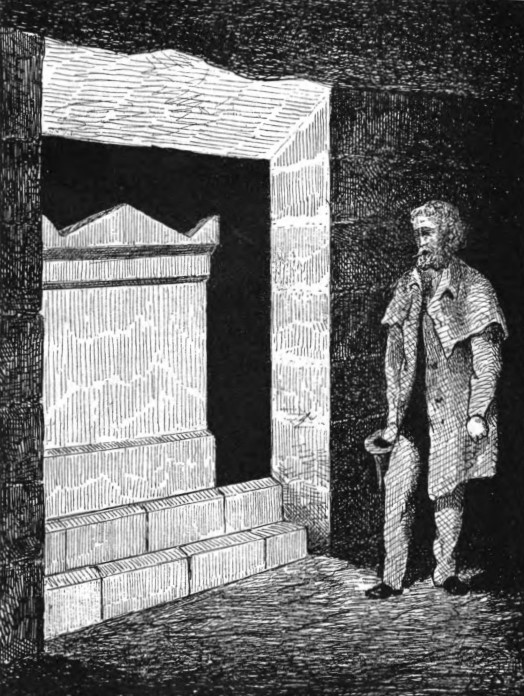

Le monument funéraire

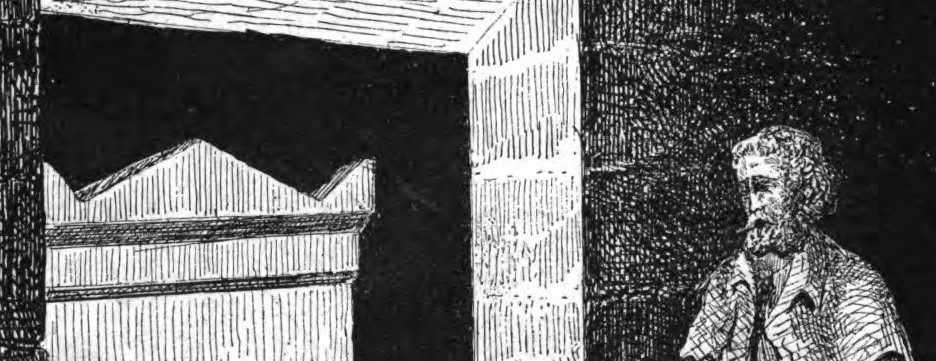

Le monument funéraire de Philiber Asper (orthographié sur celui-ci Philibert Aspairt) est particulier en bien des points. Tout d’abord, il est, hors du circuit de l’ossuaire des Catacombes, le seul monument officiel de cette nature, bien qu’il rappelle certaines stèles à l’antique aménagée entre Héricart de Thury et de Fourcy, telle que celle indiquant la sépulture des victimes des 2 et 3 septembre 1792.

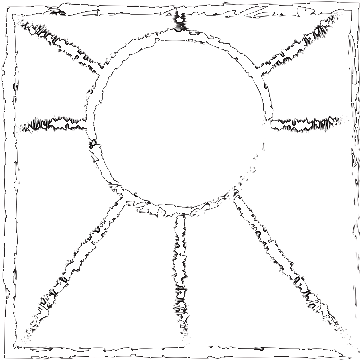

Il s’agit donc d’un monument en pierre calcaire en haut relief de style néoclassique et minimaliste. Il est composé d’une stèle rectangulaire reposant sur un soubassement plus épais et surmontée d’un fronton triangulaire dont ressortent deux acrotères à chaque extrémité. L’épitaphe est gravée et centrée sur la stèle. Elle est en lettres capitales à empâtements et noircies au noir animal. Le soubassement repose lui-même sur deux dalles d’assise en pierre, lisses, et formant un escalier de deux degrés. Le monument est positionné au centre et au fond d’une niche composée de part et d’autre de deux piliers de consolidation et repose contre un mur de pierre calcaire peint en noir. La contre-marche de la dalle d’assise la plus basse est alignée avec l’extrémité des deux piliers de consolidation qui l’entourent.

Le pilier de consolidation à gauche du monument date de 1781 tandis que celui de droite n’est pas identifié. Face à la tombe, un autre pilier de consolidation à encorbellements délimitant la galerie d’accès au monument est lui daté de 1810.

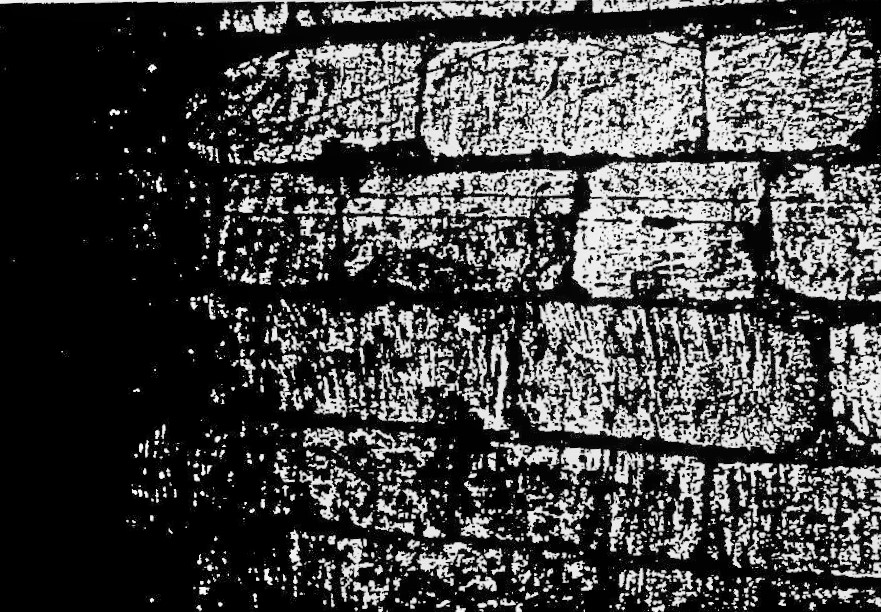

Il faut remarquer que, jusqu’à il y a quelques années, l’épure du monument était visible sur ce dernier. Cette précision est importante, en effet, une épure est un dessin d’architecture à l’échelle 1:1 – dont les éléments font la même taille que le monument en question. Ce dessin servant de guide aux sculpteurs et ouvriers chargés de réaliser l’œuvre ou de l’installer. La présence de cette épure sur ce mur indiquerait donc que le monument est postérieur à 1810 sans qu’il soit possible de préciser plus la datation. Enfin il faut noter que, suite aux tags et aux frottages récurrents à cet endroit, l’épure en question n’est plus visible aujourd’hui. Néanmoins, il est possible de retrouver un témoignage direct de cet élément en parcourant l’étude présentée par le GESCAS et l’AsCat en 198517 :

[…] Cette épure était tracée à la pointe sèche et soulignée au crayon. Ce dessin est le modèle utilisé par le tailleur de pierre pour effectuer la deuxième taille et le finissage des éléments du tombeau. […]

Autre élément intéressant à constater : le mur contre lequel repose la stèle est peint en noir. Cette peinture n’est pas le fait des cataphiles car visible sur des photos anciennes représentant la stèle. On peut le voir, notamment dans le livre d’Emile Gerards 18.

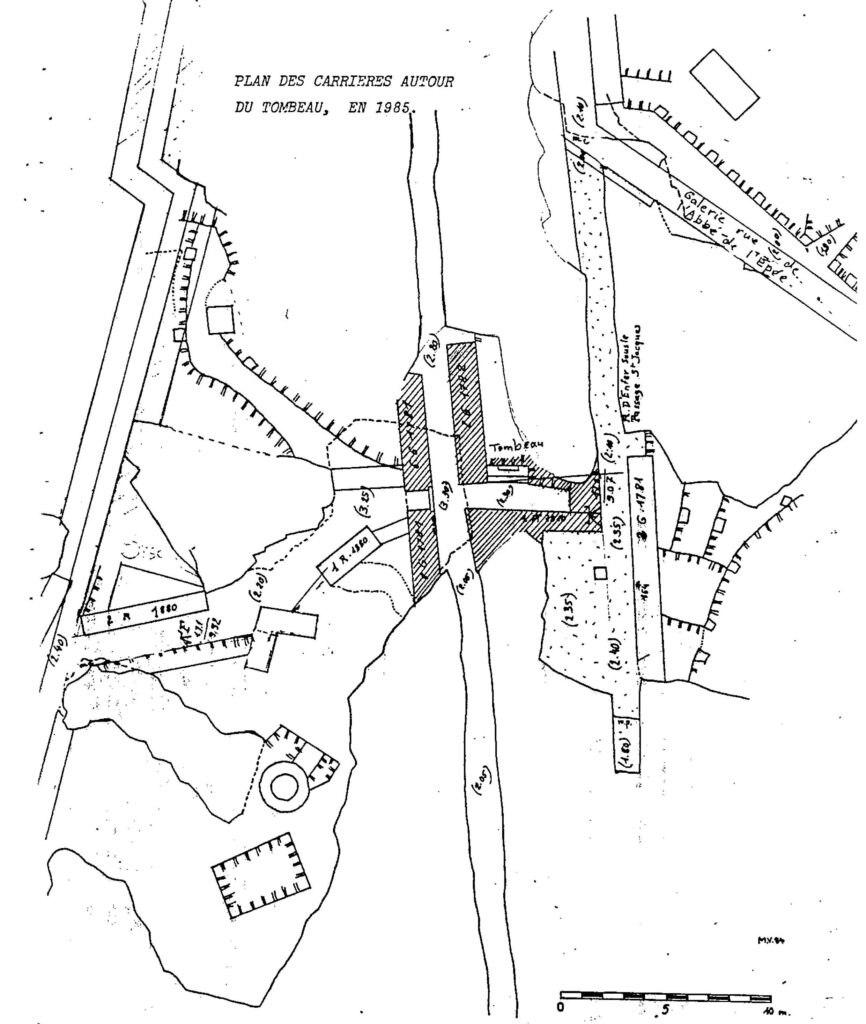

Il est intéressant de constater que le monument n’est pas installé n’importe où. Loin d’être dans une galerie isolée des carrières, il se trouve sur un trajet est-ouest représenté au ciel par le trait noir. À l’époque où Philiber s’est perdu, la galerie n’était pas un cul de sac et était en réalité le seul passage au nord permettant de faire la jonction entre la rue Saint-Jacques et les carrières des Chartreux et de la rue de l’Ouest.

Il est compliqué de dater précisément le monument. Les seules informations que nous avons sont donc l’épure présente sur le massif de consolidation de 1810 ainsi que la date extrême de 1856, où, l’auteur Élie Bethet, dans son roman consacré aux Catacombes de Paris 19, nous indique par une note de bas de page avoir vu le « tombeau que l’administration des mines a fait élever à Philibert Aspairt ».

Il reste cependant complexe de dire si Héricart de Thury en est bien l’auteur, en effet, nous ne pouvons nous baser aujourd’hui sur aucune source directe. Le style de monument « à l’antique » a été utilisé sur une période assez longue, cependant, nous pouvons faire un parallèle avec les autres monuments funéraires placés dans le grand ossuaire des Catacombes. En effet, comme nous l’avons vu plus haut, différentes inhumations de corps ont été réalisées dans les catacombes, et ces inhumations ont à chaque fois fait l’objet d’édification d’une tombe sur la demande d’Héricart de Thury. Ces tombes sont presque identiques dans la forme mais de plus petites tailles. Pour celles qui n’ont pas été déplacées, on retrouve aussi un fond peint en noir comme pour le monument de Philiber.

La similitude visible sur ces quelques photos20 n’est cependant pas à prendre comme une preuve de la datation du monument. En effet, la préexistence de ces tombes a pu influencer des monuments futurs. Il serait intéressant de réaliser une comparaison des pierres utilisées de sorte à vérifier s’il s’agit de la même provenance que celle du monument de Philiber. En l’absence d’une telle étude, il ne semble pas possible de tirer de conclusions sur ce sujet.

La légende de « Philibert Aspairt »

L’autre constituante du mystère Asper est le silence qui suit la découverte de son corps. Là où on aurait pu s’attendre à ce que la découverte d’un corps, oublié depuis 11 ans, fasse du bruit dans la presse, il n’en est rien. Entre 1804 et 1850, seuls trois articles connus en font mention.

Le premier, nous l’avons vu plus tôt, date de 1815 et est écrit dans un journal canadien. Il raconte une simple visite des catacombes dans laquelle les guides ont évoqué l’histoire de « ce malheureux Français […] qui se perdit dans ce labyrinthe des Catacombes.[Que l’on chercha] en vain et dix ans après, on trouva son squelette à une distance considérable de la route ordinaire 13 »

Le deuxième, daté lui du 27 juin 1836, nous en dit ceci :

Il y a quinze ans, un ouvrier se perdit dans les Catacombes. On prend la précaution de faire à l’entrée et à la sortie un appel; mais arrivé après les autres et plus occupé qu’eux, il était revenu trop tard à la porte. Il l’avait trouvé fermée. Serrurier, il avait avec lui un trousseau de clefs qui lui avait servi à ouvrir la porte en dehors ; en dedans, il ne put s’en servir. On fut treize ans sans avoir de ses nouvelles ; alors on retrouva son squelette presque sous les tours de Saint-Sulpice ; le trousseau de clés était encore auprès de lui 22.

On peut noter pour cette seconde occurrence dans la presse, la présence nouvelle du thème des clés. Ici encore Philiber, qui n’est pas nommé, est bien présenté comme ouvrier du service des carrières, au rôle de serrurier cette fois et dont les clés en question ont été retrouvées proche de son squelette. Encore une fois, comme pour le rapport d’Héricart ou l’article du Spectateur Canadien, aucune mention n’est faite du Val-de-Grâce. Cette histoire, qui semble donc avoir marqué les guides et ouvriers du service des carrières, doit ainsi se répéter de bouche à oreille, se déformant quelque peu sur les éléments précis (les dates ainsi que le rôle de Philiber). Probablement rappelée par la présence du monument si celui-ci est déjà élevé.

Enfin un troisième article moins notable et plus farfelu du 22 août 184723 indique que le cadavre d’un « jardinier du Val-de-Grâce » avait été retrouvé en 1750, neuf ans après sa disparition et qu’on retrouva à ses côtés le corps de son chien… Tout semble mélangé ici, et si ce n’est une première mention au Val-de-Grâce, rien ne semble bien intéressant. C’est pourtant l’histoire rapportée par le guide du journaliste alors qu’il visitait les sculptures de Décure à Port-Mahon. Une histoire qui a donc eu le temps de se déformer beaucoup et, peut-être, de se mélanger avec d’autre faits divers.

Si on met de côté ce dernier article, c’est bien vers 1854-56 que semble naître le lien avec Val-de-Grâce, de par la plume d’Élie Berthet qui va se servir de Philiber comme d’un personnage pour l’intrigue de son roman « Les catacombes de Paris »24. Il en fait alors un sacristain disposant des clefs de l’accès vers les carrières. À ce sujet, il faut noter que Berthet avait parcouru les catacombes avec, comme guide, l’inspecteur général de Fourcy25. Il est donc possible qu’une partie du récit avancé par l’auteur ne provienne pas de sa simple imagination mais qu’il s’agisse du reflet des histoires qui circulaient alors au sein de l’inspection des carrières, comme cela semble être le cas avec l’article de presse de 1847. La description du personnage est cependant cohérente car l’homme est censé être âgé de 60 ans environ ce qui correspond peu ou prou à l’âge réel de Philiber au moment où il se perd. Le personnage se dit lui-même « portier du Val de Grâce » et, dans cette œuvre, finira par se perdre en recherchant une femme kidnappée dans les carrières. Un effondrement lui aura coupé le chemin. Il est intéressant de voir qu’en note de bas de page l’auteur nous dit :

Nous avons vu dans les carrière le tombeau que l’administration des mines a fait élever à Philibert Aspairt, employé au Val-de-Grâce, qui s’était égaré dans ces souterrains et y avait péri misérablement. Le corps, en effet, ne fut retrouvé que onze ans après la disparition de ce malheureux, bien qu’à cette époque plus de deux cents ouvriers travaillaient continuellement dans les vides qu’on juge par là de l’immensité de ces galeries.26

Suite à ce roman, quelques articles vont finir de fixer la légende de Philiber et son lien avec le Val-de-Grâce. Nous pouvons citer le Journal pour tous du 23 février 187324 qui nous indique que la tombe était sur le trajet de l’un des nombreux traits noirs au ciel de la galerie, que c’était le portier du Val-de-Grâce et qu’il fut retrouvé et reconnu grâce à ses clefs et ses boutons. De même nous avons l’ouvrage de Pierre Léonce Imbert qui, en 1867 nous rapporte les mêmes détails que précédemment27.

C’est donc bien à partir du roman de Berthet que l’histoire s’est définitivement stabilisée jusqu’à atteindre les oreilles d’Emile Gerards qui, dans ses ouvrages « Les catacombes de Paris » sorti en 1892 28 et « Paris Souterrain » sorti en 190929, évoque le cas Asper dans le chapitre traitant des événements dramatiques ayant eu lieu dans les carrières. C’est par cet ouvrage que va se démocratiser auprès des passionnés de souterrains l’histoire de Philiber comme portier du Val de Grâce. C’est aussi lui qui va émettre l’hypothèse qu’il ait eu l’espoir de trouver un trésor sous l’ancien cloître des chartreux. Trésor composé, d’après lui, de vin ou de liqueur. Une phrase peut cependant revêtir un certain intérêt, l’auteur avance que ce sont les ouvriers d’une brigade topographique, chargé du levé du plan souterrain de la rue d’Enfer qui découvrirent le squelette qui fut reconnu par les débris de ses vêtements ainsi que par son trousseau de clef. Il est difficile de savoir si cette information est aussi le résultat d’une déformation de la légende initiale ou s’il tient cela de documents auxquels il aurait pu avoir accès. Toujours est-il qu’il finit par affirmer que le corps de Philiber est bien inhumé à l’endroit même du monument. Mais de la même manière, on peut se demander comment Emile Gerards a pu connaître cette information.

Le récit qu’en fait Gerards est ainsi la conclusion du mythe tel qu’il est présenté car c’est la source principale de la plupart des cataphiles et autres passionnés qui se sont un jour intéressé au cas Asper. Bien que les études n’aient pas manquées au fil des années, force est de constater que nous nous heurtons continuellement au mur de l’incendie des archives de l’hôtel de ville ainsi que de tous ceux qui se sont produits pendant la Semaine sanglante et qui ont détruit les documents primaires qui nous auraient donnés le point final à cette histoire.

Alors maintenant, par où continuer les recherches ? Beaucoup de portes sont fermées, du côté des archives de la Préfecture de Police, bien que le rapport de découverte du corps n’existe plus, il serait intéressant de rechercher une éventuelle plainte déposée par sa veuve au moment de sa disparition. Même si celle-ci n’a probablement pas été suivie d’effet au vu du contexte historique et politique, nous pourrions en apprendre plus sur la vie du couple et cela ferait un élément de plus à ajouter à notre étude.

Peut-être l’IGC aurait, dans ses archives, des copies d’actes relatifs à cette affaire qui lui aurait été retransmis après les événements de 1871 à l’occasion de la reconstitution des fonds documentaire du service.

Une analyse de la pierre de la stèle à mettre en corrélation avec celle des autres monuments semblables présents dans les catacombes pourrait aussi nous indiquer si elles ont la même origine, ce qui serait un élément permettant de confirmer ou infirmer la datation de la stèle.

Enfin et bien que ce soit probablement complexe à mettre en place, peut-être qu’un radar de sol nous permettrait de savoir si un corps se trouve bien sous le monument ou dans la galerie.

Voilà peu ou prou les informations que nous pouvons tirer du corpus de documents nous étant parvenus. En espérant que cet article puisse servir de socle à des recherches plus approfondies qui nous amèneront peut-être vers une meilleure connaissance de Philiber Asper.

- archives départementales du Puy-de-Dôme, cote 6 E 294 1, page 149 – registre des actes de baptêmes ↩︎

- Fiches de mariage en provenance du fond Andriveaux recueilli par Floxx ↩︎

- Archives départementales de la Meuse, cote E dépôt 425 (1 E 2), page 184, registre des actes de baptêmes ↩︎

- Archives de Paris, cote 5Mi1 1155, page 17 à 19, actes de décès reconstitués ↩︎

- Archives de Paris, cote DQ8 87, page 5, table des décès et successions ↩︎

- Archives de l’APHP, cote SLP/1/Q/1/123 , page 36 , répertoire des entrées ↩︎

- Archives de l’APHP , cote SLP/1/Q/2/141, page 269, registre des entrées et sorties ↩︎

- Archives de l’APHP, cote SLP/3/Q/2/36, page 125, registre des décès ↩︎

- Archives de Paris, cote DQ8 985, page 58, tables des décès et successions ↩︎

- Voir l’article complémentaire et les sources associées ↩︎

- Pierre Léonce Imbert, Les Catacombes de Paris, Guide illustré de vingt planches hors texte par Paul Perrey, 1867, Paris ↩︎

- Archives Nationales, cote F/14/8218 ↩︎

- Bibliothèque et Archives Nationales du Québec – Notice n°0005968055 – Le spectateur canadien, lundi 11 décembre 1815 ↩︎

- Archives de la Préfecture de Police, cote LA 1-155, registre de la morgue de l’an VI (1798) à 1973 ↩︎

- Archives de Paris, instrument de recherche, répertoires Annuels d’inhumations et Registres journaliers d’inhumation ↩︎

- Louis-Étienne François Héricart-Ferrand, vicomte de Thury, Description des catacombes de Paris, précédée d’un précis historique sur les catacombes de tous les peuples de l’ancien et du nouveau continent, page 197 ↩︎

- Dossier présenté par le GESCAS et l’AsCat en février 1985 ↩︎

- Émile Gerards, Paris Souterrain, page 385 ↩︎

- Élie Berthet, Les Catacombes de Paris, page 105 ↩︎

- Page Facebook officielle du musée des Catacombes de Paris ↩︎

- Bibliothèque et Archives Nationales du Québec – Notice n°0005968055 – Le spectateur canadien, lundi 11 décembre 1815 ↩︎

- Journal « Figaro : électeur, juré, contribuable, artiste, financier, auteur, industriel, homme du monde et journaliste », du 27 juin 1836, page 3 ↩︎

- Journal « La Démocratie Pacifique », du 22 août 1847, page 2 ↩︎

- Élie Berthet, Les Catacombes de Paris ↩︎

- Élie Berthet, Les Catacombes de Paris, page 139, notice sur les catacombes de Paris ↩︎

- Élie Berthet, Les Catacombes de Paris, page 105 ↩︎

- Pierre Léonce Imbert, Les Catacombes de Paris, Guide illustré de vingt planches hors texte par Paul Perrey, page 24, 1867, Paris ↩︎

- Émile Gerards, Les catacombes de Paris, page 40 ↩︎

- Émile Gerards, Paris Souterrain, chapitre X, page 385 ↩︎

Remerciements

- Rafaela pour les archives transmises et la découverte d’articles de presse qui étaient jusqu’à présent inconnus ainsi que pour le scan 3D du monument.

- Floxx pour les recherches dans les archives Andriveaux.

- Gilles Thomas pour le dossier présenté par le GESCAS et l’AsCat

- Pinson pour la relecture.

- Katafille, que je ne connais pas, mais qui fut la première à mettre la main sur l’acte de décès de Philiber permettant d’initier les premières recherches sérieuses sur le sujet.

5 réponses à “Philibert Aspairt”

Pour information, les commentaires que vous laissez peuvent mettre longtemps à s’afficher car ils doivent être validés manuellement de mon côté (il y a beaucoup de spam)

« Katafille », était ma femme (Virginie), généalogiste de profession. Elle avait retrouvée l’acte de décès, consultable sur micro-films, aux Archives de la Ville de Paris Bd Serrurier.

Effectivement, concernant Virginie, c’est suite à sa découverte de l’acte de décès dans des archives que l’on a décidé d’écrire un article en commun pour le magazine « Votre Généalogie » paru en 2011. Dans celui-ci, pour la première fois fut évoquée l’idée que Philibert pouvait être un ouvrier travaillant aux consolidations des carrières (p.18), à partir de l’indication de carrier comme profession.

« Révélation inédite sur une tombe parisienne mondialement connue. Les carrières de Paris possédaient leur Toutankhamon… elles attendaient leur Champollion », par Virginie Palier et Gilles Thomas, p.16-19 de Votre généalogie magazine, n°40 (décembre 2010 – janvier 2011).

Au sujet des clefs évoquées de temps en temps dans l’histoire sur Philibert Aspairt colportée depuis toujours par des chroniqueurs et autres journalistes (Émile Gérards inclus, p.386 de son « Paris souterrain »), cela va dans le sens d’une invention de plus. En effet, à l’époque de sa disparition, il y avait des portiers dépendant de l’Inspection des carrières. Leur rôle était d’ouvrir les portes le matin, de les refermer à la fin du service et de s’assurer que personne ne descendait dans les carrières excepté le personnel affecté aux travaux. C’était Lortille pour le Val-de-Grâce, Boucher pour la barrière de Longchamp ; il n’y avait donc aucune raison que Philibert possède de telle clefs. Finalement, ce détail servait à apporter de l’eau au moulin de la belle légende du soi-disant portier et de sa quête de bouteilles dans le caveau des Chartreux, ceci afin de lui donner une plus grande mais fausse crédibilité !

Concernant la famille Aspairt / Aspert (à laquelle j’ai transmis le lien de ce blog), pour la petite histoire, le 4 octobre 2017 lors de l’inauguration de l’esplanade Charles-Axel Guillaumot dans le 14e arrondissement sise à la sortie du RER Denfert-Rochereau, j’avais fait venir sur Paris pour y assister trois descendants collatéraux de notre infortuné Philibert…

En tout cas, sincères félicitations à son auteur pour cet article remarquable car plus que clair, et qui étale aux yeux de tout le monde la « vraie vérité vraie » incontestable, étayée par des références archivistiques et historiques certifiées. Cela nous change des affabulations et autres thèses complotistes comme on a pu en entendre régulièrement ou parfois en lire, allant jusqu’à parler de boutons de livrée, voire même du squelette d’un chien à ses côtés.

C’est définitivement un article qui doit faire date, très sincèrement !

Bonjour, concernant Coeffier, j’avais lu qu’il avait cessé de travailler avec l’IGC justement en 1793. Peut être que Phillibert était de cette nouvelle entreprise ?

Et donc peut etre que le manque d’experience de l’entreprise à mené a cette disparition ? Que ce soit dans le manque d’information ou de réactions ?

Bravo pour le travail, c’est autre chose que le torchon de Sorce qui doit bien suer en comparaison.