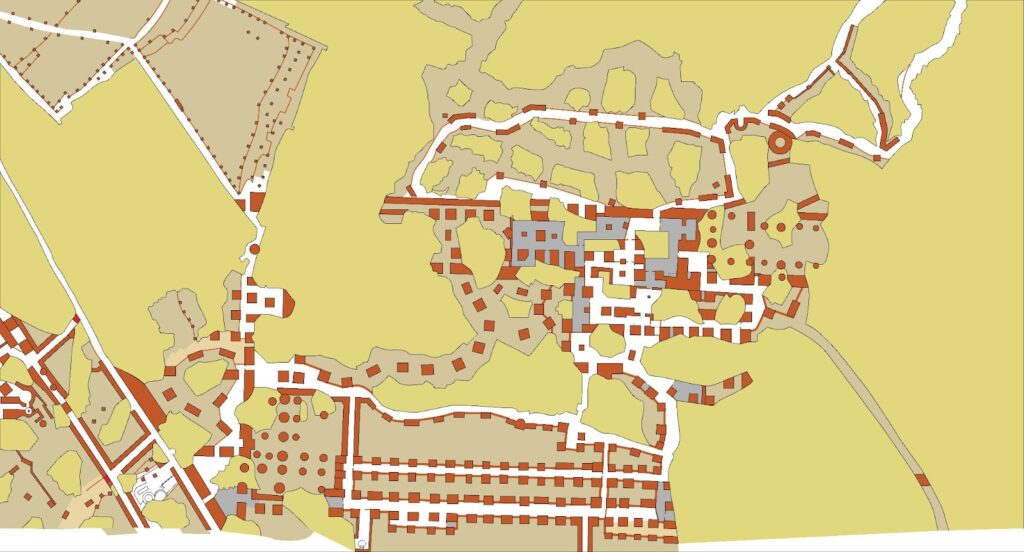

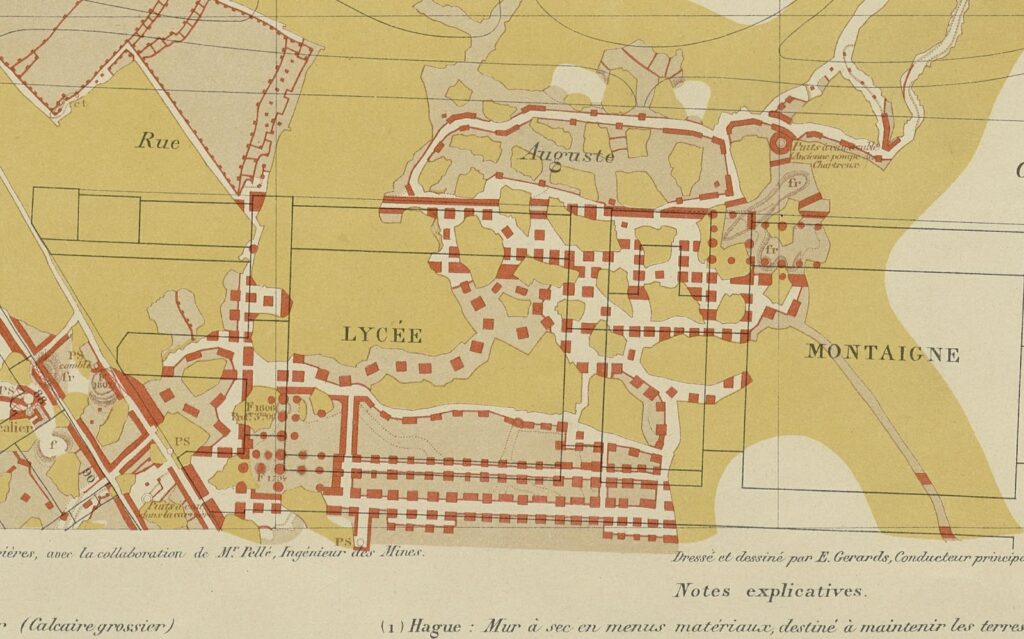

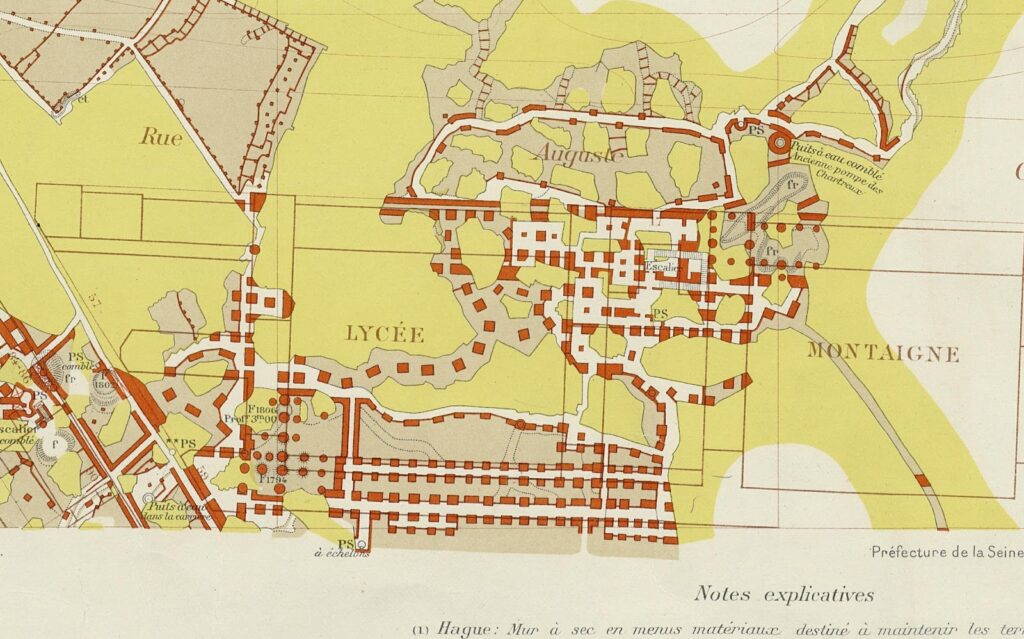

Il existe, sous la rive gauche ainsi que sous une partie de la rive droite de Paris, plusieurs réseaux de galeries de circulation au niveau des anciennes carrières de pierre. Ces carrières se trouvent entre 4 et 30 mètres de profondeur suivant l’altitude de surface et la hauteur du banc de calcaire exploité. Une grande partie des bâtiments publics sont donc sous-minés et ont nécessité des travaux de consolidation importants lors de leur édification. C’est le cas du lycée Montaigne (Paris 6e), par exemple, où un certain nombre de massifs de consolidation en meulière ont été édifiés afin de soutenir les trois étages du bâtiment. Dans l’entre-deux-guerres, lorsque s’est posée la question de la protection des populations civiles et des administrations rendues vulnérables par le développement de l’aviation, l’idée d’utiliser ces cavités est naturellement venue aux Parisiens habitués à entendre dire que Paris était un gruyère. Effectivement, si on met de côté le problème posé par les armes chimiques, ces vides bien consolidés se trouvant à une vingtaine de mètres de profondeur offrent la meilleure couverture aux bombes, même les plus sophistiquées de l’époque. Ensuite, à partir de 1940, sous l’occupation, ces abris ont continué à servir ou à se construire pour les besoins de l’autorité allemande.

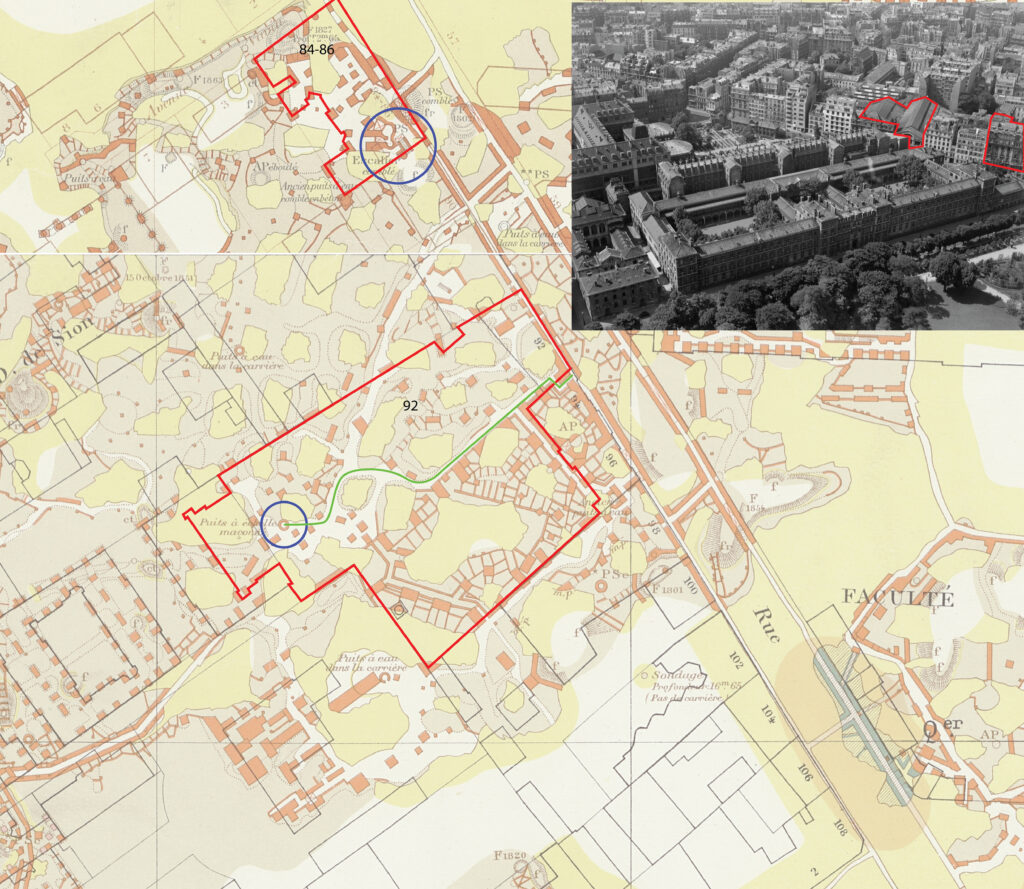

Il y a donc, dans le réseau appelé communément “catacombes de Paris” un certain nombre de lieux connus pour avoir abrité l’armée allemande pendant la guerre. Le plus connu d’entre eux porte le nom cataphile de “bunker allemand” et se trouve sous le lycée Montaigne justement.

Le bunker allemand du lycée Montaigne

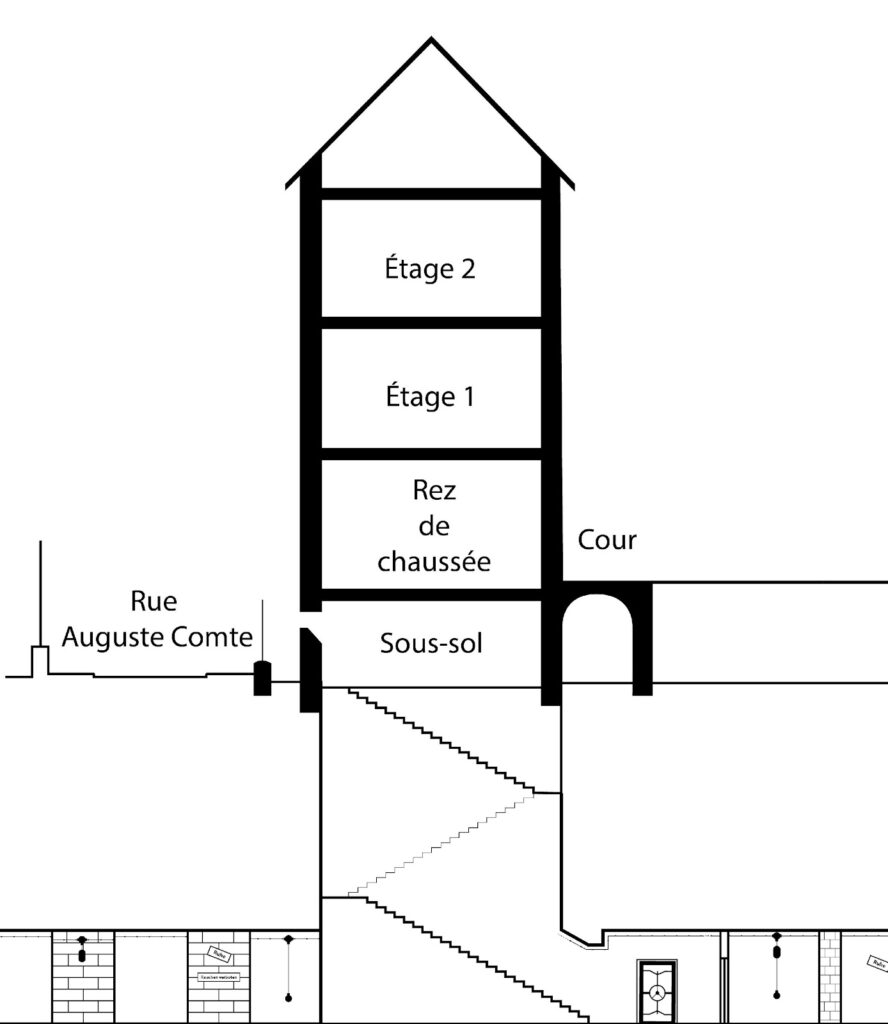

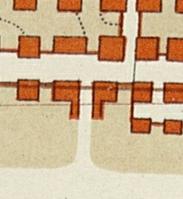

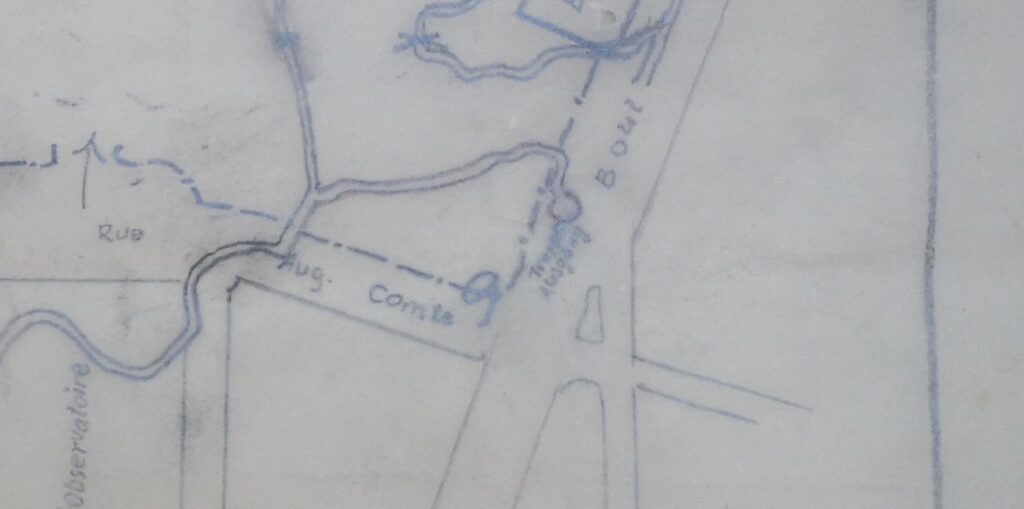

Avant la guerre, la montée des tensions a conduit le lycée Montaigne, comme tous les autres établissements scolaires parisiens, à se poser la question de la défense anti-aérienne. Les états des lieux en vue de la construction d’un éventuel abri donnent une situation peu favorable pour le lycée. Aucune partie du bâtiment n’a plus de quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée, les caves, en l’état, ne pourraient probablement pas supporter l’effondrement total du bâtiment et il n’y a pas assez de places pour l’établissement de tranchées-abri.1 Dans un premier temps il est donc décidé d’utiliser les abris de l’avenue de l’Observatoire (dont le proviseur ne connaît alors même pas le nombre de places) et les tranchées du jardin du Luxembourg en face du lycée.2

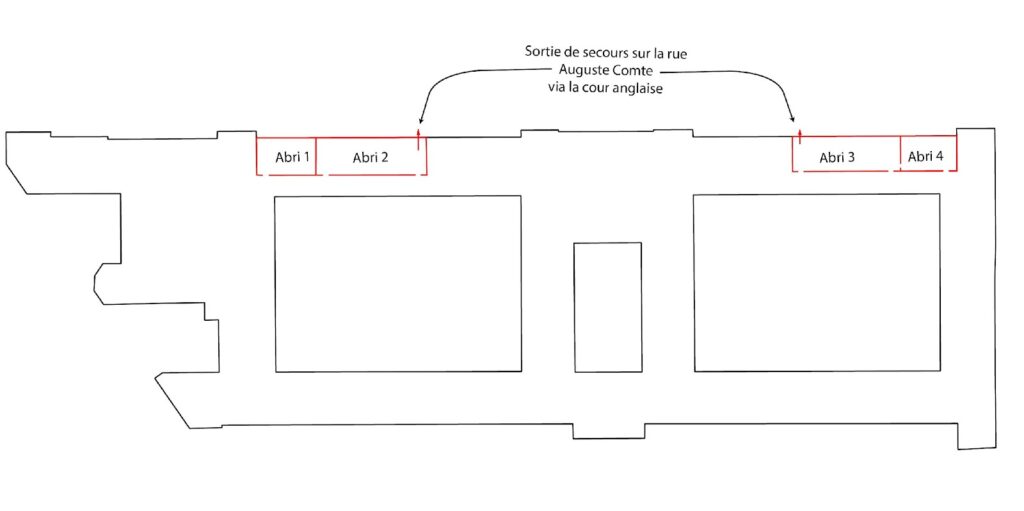

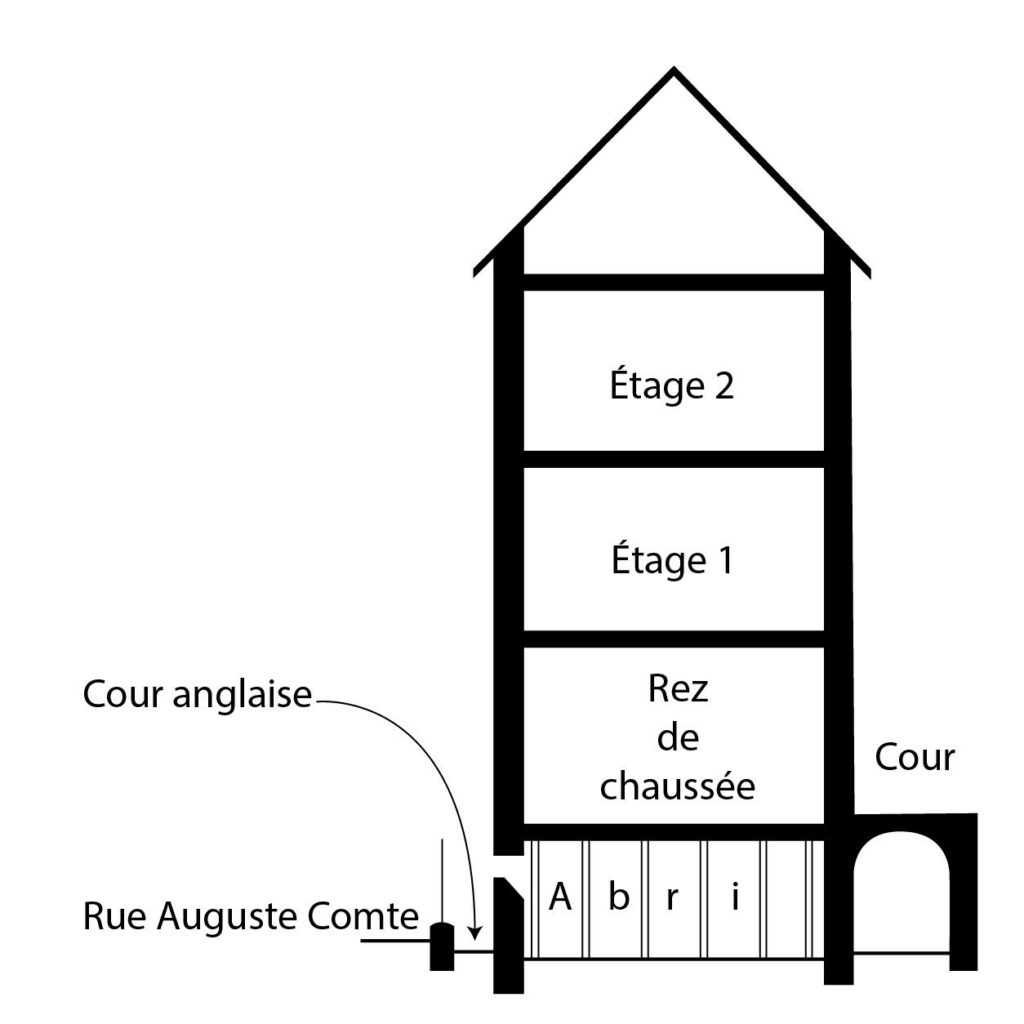

Il est tout de même décidé en mai 1939 d’entreprendre une étude pour la transformation des caves en abri. En juillet de la même année, les devis sont établis et les équipements liés à la défense anti-aérienne achetés (lampe bleue, sac de sable, extincteurs, etc.) Le but est alors la réalisation de quatre abris pouvant accueillir 300 élèves et 50 professeurs. Néanmoins ces abris sont sommaires et si les caves sont probablement étayées à cette période pour parer à l’écroulement du bâtiment, les seules sorties de secours se feraient par la cour anglaise sur la rue Auguste Comte 3,4 .

Cette protection, si elle peut s’avérer utile dans un premier temps, ne paraît pas assez pérenne au vu du contexte. En effet, le 1er septembre 1939, l’Allemagne et la Slovaquie attaquent la Pologne sans déclaration de guerre, ce qui conduit la France à la mobilisation générale, et sans retour en arrière d’Hitler, à la déclaration de guerre à l’Allemagne le 3 septembre.

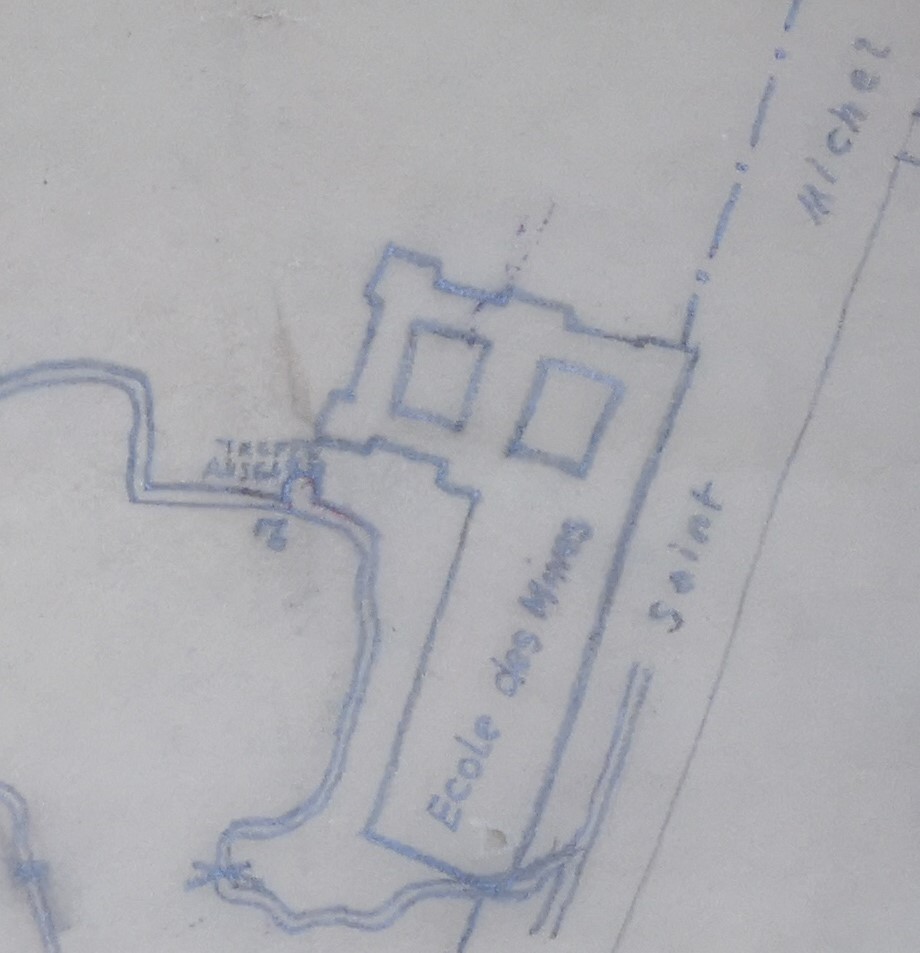

Le 22 décembre 1939, on retrouve une note de la Défense Nationale mentionnant un projet d’abri en carrière sous le lycée Montaigne étudié par le biais de la Direction générale des travaux de Paris. Un rapport contenant plans, croquis, devis estimatifs est remis au lycée mais absent des archives consultées. La note se termine par la mention de l’utilité et de l’urgence de ces travaux5.

En janvier 1940, le ministère de la Défense et de la Guerre accorde un premier crédit de 55 000 francs pour la réalisation de travaux en rapport avec la défense passive sans qu’il soit mentionné si ces travaux concernent le bâtiment, les caves ou un éventuel début de travaux en carrières6. En avril 1940, il semble qu’aucun travail dans cette dernière direction n’ait commencé. On retrouve une note presque identique à celle de décembre 1939 émanant de la Défense nationale et émettant un avis favorable à la construction de ce nouvel abri éventuel. Encore une fois, un dossier comprenant un rapport absent des archives est émis avec un plan d’aménagement de l’abri, une coupe-type de l’escalier de descente, le mètre estimatif linéaire de l’escalier, le mètre estimatif des travaux d’aménagement de l’abri, un devis d’un montant de 416 000 francs et une lettre de M. l’ingénieur en chef des Mines, inspecteur général des carrières de la Seine. Mais rien ne permet de savoir si des travaux sont entrepris7.

Le 1er mai 1940 des exercices pour la mise en sûreté des élèves sont réalisés. Leur nombre, 410, est supérieur à la contenance initiale des abris dans les caves sans qu’ils ne soit précisé si celles-ci se retrouvent en surnombre ou si les élèves profitent d’un autre abri (qu’il soit en lien avec les carrières ou avec d’autres abris dans le quartier)8.

Le 10 mai, les Allemands lancent le Fall Gelb (plan jaune) et débutent les opérations militaires à l’Ouest mettant ainsi fin à la « drôle de guerre ». Avec la percée allemande par les Ardennes qui prend de court les généraux français et la chute des armées franco-britanniques stationnées en majorité derrière la ligne Maginot, la France n’est plus capable d’empêcher l’avancée ennemie.

Le 30 mai, un nouveau crédit de 345 000 francs, somme proche du devis mentionné pour la construction d’un abri en carrière, est de nouveau débloqué par le ministère de la Défense Nationale et de la Guerre sans qu’il soit encore une fois fait mention de l’utilisation de ces crédits9.

Le 3 juin, la Luftwaffe bombarde les usines Renault-Citroën à Paris causant plus de 200 morts. Le 10 juin le gouvernement Français se replie à Tours et le 14, les troupes allemandes entrent dans Paris. Le 16 juin, Paul Reynaud démissionne et est remplacé à la tête du gouvernement par le maréchal Pétain qui demande l’arrêt des combats le 17. Le 18 juin, le général De Gaulle lance son appel à le rejoindre pour continuer la lutte et le 22 l’armistice est signée entre la France du maréchal et l’Allemagne nazie.

Dès leur arrivée à Paris, les Allemands qui avaient étudié les plans et le cadastre de la ville savent quels sont les bâtiments à réquisitionner en priorité. Le 11 juillet ils effectuent leur première visite au Palais du Luxembourg pour s’y installer à la fin de l’été.

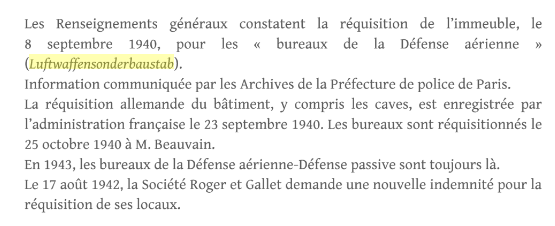

Si le Sénat accueille l’État-Major de la Luftwaffe pour le front de l’Ouest, le lycée Montaigne va lui servir de logement à la troupe à partir de 194010. Le 7 septembre déjà, une note de renseignement à l’attention du recteur de l’Académie de Paris informe que les Allemands ont déjà pris position au lycée à cette époque, ils doivent même en être évacués le matin car ils se plaignent « d’un excès de puces »11. Une note du recteur de la Faculté de Pharmacie datée du 11 septembre 1940 indique ainsi que le 10, « […] un officier chargé par M. le commandant du Sénat de rechercher des locaux pour des cantonnement dans les environs du Palais du Luxembourg » s’est présenté à la Faculté. Il semble néanmoins que les locaux de la Faculté, inadaptés, n’aient pas été retenus par l’Occupant12.

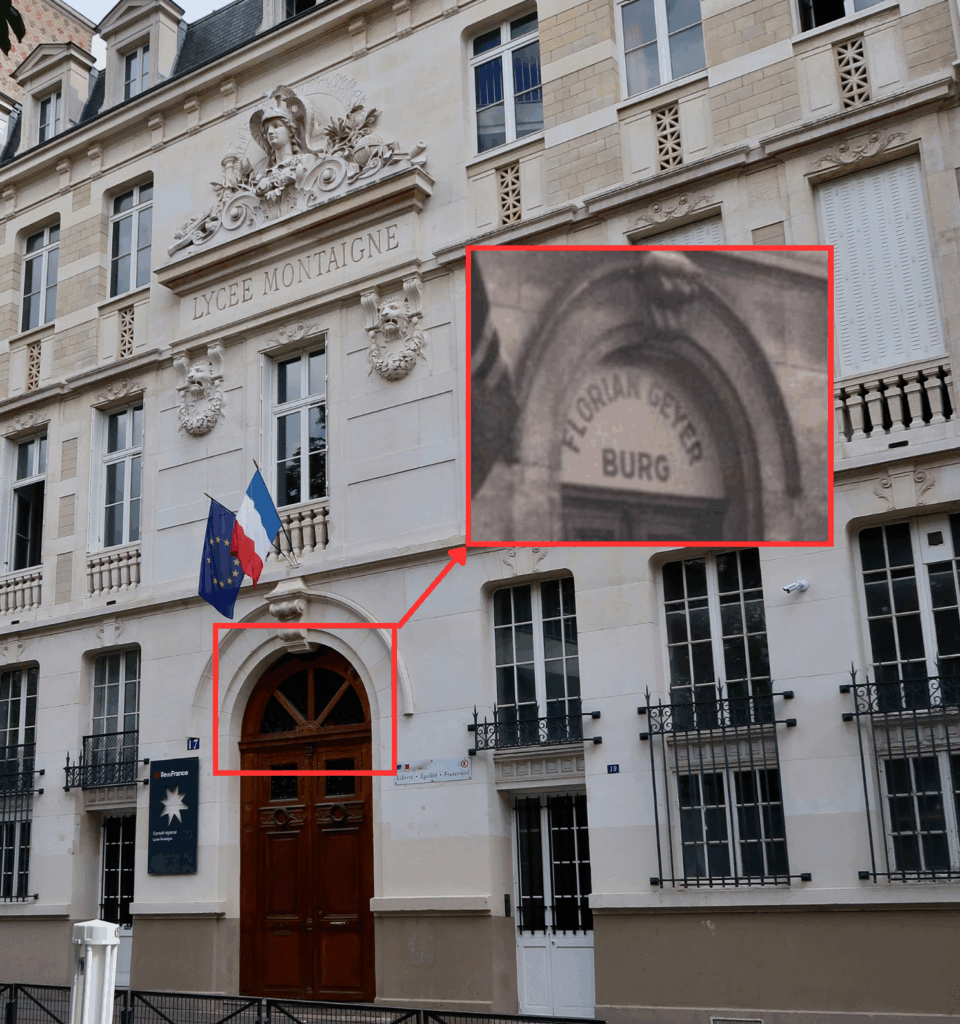

Le bâtiment est donc transformé en caserne et renommé pour l’occasion « Florian Geyer Burg » par les Allemands qui s’y installent et y prennent leurs aises. Ils y avaient notamment reconstitué une taverne bavaroise, une salle de théâtre, un cinéma qui fut utilisé jusqu’en 1979, mais aussi une prison, un stand de tir, une cantine, un dépôt de munitions, etc13.

Suite à cette réquisition, le lycée va devoir continuer à fonctionner dans d’autres locaux. Les classes auront ainsi lieu au 110, boulevard Raspail pour les quatrièmes et cinquièmes et au 8, rue des Feuillantines pour les sixièmes, ainsi que pour les classes élémentaires et primaires14 Il est intéressant de noter que l’abri de défense passive pour ces derniers sera un abri en carrière construit par la ville de Paris et terminé en été 1943.15 L’abri est dit « Laval » mais il ne sera réquisitionné pour le gouvernement de Vichy qu’en 1944. L’accès à cet abri se faisait par un large escalier éclairé débouchant au milieu de la cour des élèves et permettait d’abriter jusqu’à 500 personnes.

Assez rapidement donc, les Allemands s’établissent à Montaigne et il est décidé d’utiliser les vides parfaitement consolidés sous le lycée pour y établir un abri anti-aérien destiné aux troupes allemandes. Une note de l’IGC nous apprend que depuis 1941, des travaux ont lieu dans le secteur et que le service des carrières a d’ailleurs été déchargé du contrôle des galeries entre le lycée Montaigne, l’école des Mines et le Sénat. Les galeries y menant ont été « obstruées par des panneaux fixes en bois », les serrures des trappes d’accès ont été changées et le projet des Allemands visant à créer un abri anti-aérien est en cours sous le lycée16.

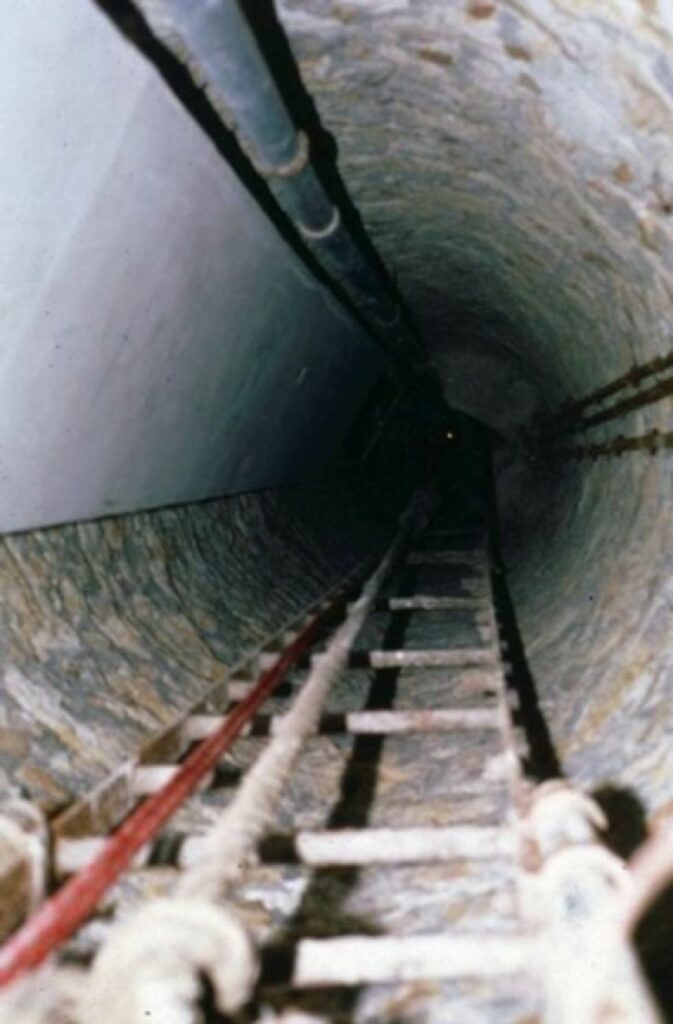

Un escalier droit est donc construit entre les sous-sols du bâtiment et les carrières sans que l’on sache encore s’il est à l’initiative des Allemands ou de la défense passive (bien que les délais aient paru courts entre les derniers rapports émettant un avis favorable et l’entrée des troupes dans la ville).

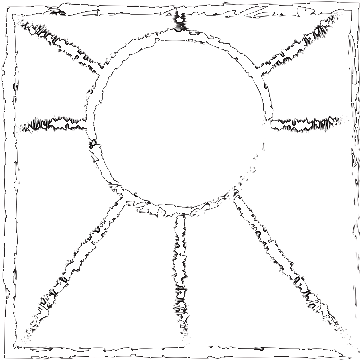

Les piliers tournés qui constituent une importante partie de la section nord du bunker sont arasés de manière à obtenir des galeries et des angles droits là où il n’y en avait pas. Des piliers maçonnés de faible diamètre sont construits lorsque le creusement de la masse calcaire rend nécessaire une nouvelle consolidation du ciel. Des dalles de béton sont coulées à différents endroits et des murs de brique sont élevés dans le but de partitionner l’ensemble en différentes salles.

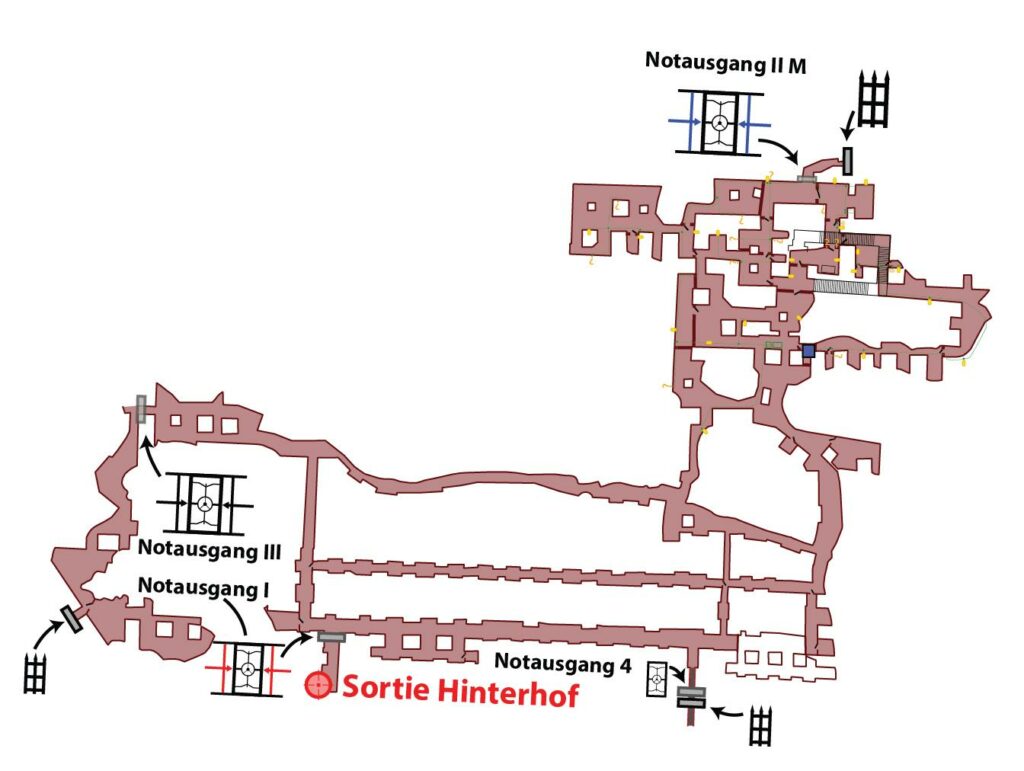

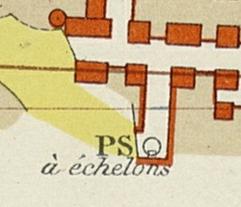

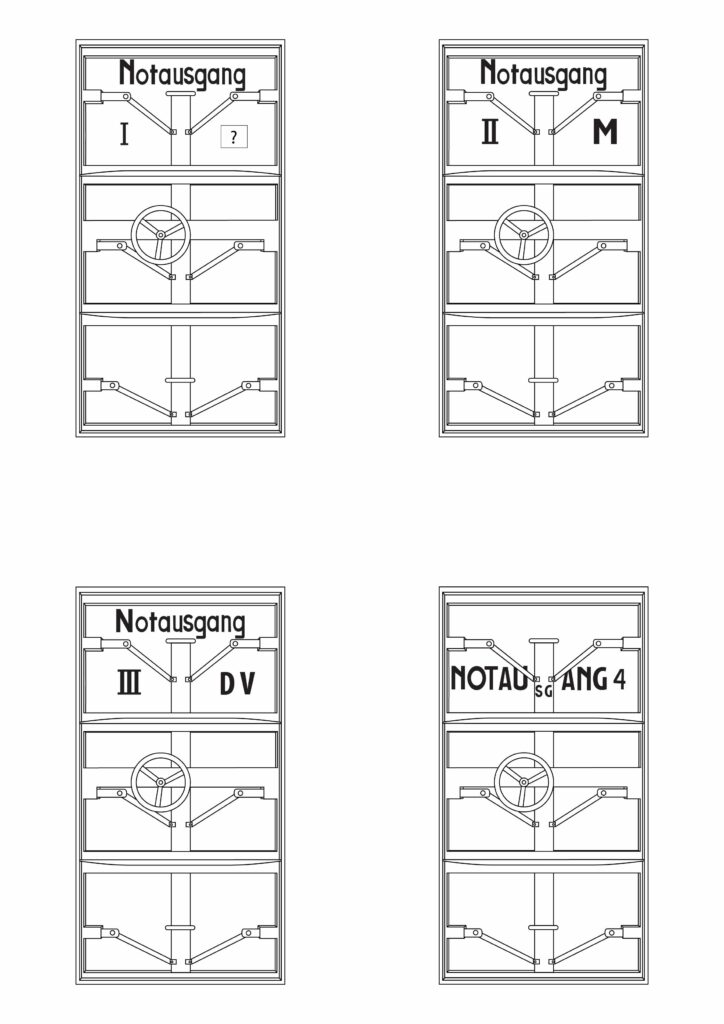

Toutes les entrées et sorties du bunker sont protégées par d’épaisses portes blindées anti-souffle, un système d’éclairage électrique complet est installé ainsi, probablement, qu’une ligne téléphonique. L’électricité et le téléphone semblent provenir du puits à échelon « Hinterhof » pour se diriger vers le bornier de répartition et le tableau électrique et ensuite rayonner dans toutes les pièces du bunker en alimentant les lampes et alarmes des portes. Les lignes électriques étaient installées sur le ciel de carrière et étaient supportées par des passes-câbles en bakélite et en acier. De plus, pour amener le matériel nécessaire au chantier, un grand puits monte-charge de section carré est construit. Il est aussi à noter qu’aucun système de production d’électricité n’a été retrouvé à l’intérieur de l’abri.

Des canalisations en provenance du lycée descendant par l’escalier alimentaient une cuve d’eau. On constate que celle-ci devait être de faible contenance ce qui appuie l’idée d’une utilisation uniquement temporaire de cet abri lors des bombardements. De nombreuses toilettes chimiques sont installées dans de petites salles (une par salle) à différents endroits du bunker. Elles sont très modernes pour l’époque.

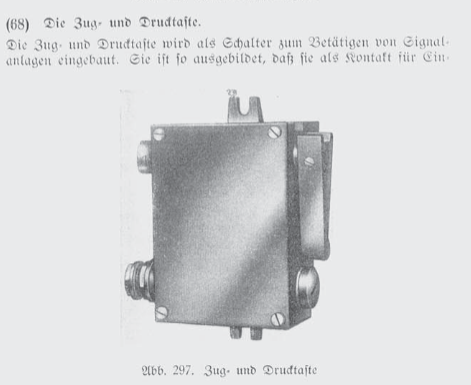

Selon les témoignages de René Suttel et Jean Talairach, un système d’alarme avait été installé au niveau des différentes portes d’accès. Contrairement à ce que l’on peut penser, ce système était bien développé. Une note émanant de l’administration du Sénat et datant du 10 novembre 1945 nous indique l’existence d’un “tableau à voyants” dans le palais du Luxembourg donnant l’état en temps réel de tous les capteurs installés dans les galeries de carrière et dans les abris18. De plus, des recherches sur le terrain ont mis au jour un petit boitier à clef qui était en fait un boitier de pointage à destination des gardes et qui se trouvait près de la sortie NOTAUSGANG III DV19.

Le sud de l’abri est beaucoup moins concerné par les transformations que le nord, il est tout de même à noter que les Allemands ont percé une communication vers l’abri de Pharmacie, abri civil destiné aux élèves et professeurs de la faculté de Pharmacie. Cet abri possédait trois escaliers d’accès qui auraient pu servir de sortie de secours aux Allemands. Une note du Doyen de la faculté daté du 4 mars 1944 indique : « Je dois ajouter que les difficultés rencontrées pour faire descendre les étudiants dans les abris se sont accentués depuis que les jeunes gens et jeunes filles ont appris qu’une communication avait été établie entre les abris et le lycée Montaigne occupé par les autorités allemandes21. » La création de cette nouvelle communication provoque ainsi une peur chez les élèves de la faculté dont certains préfèrent dès lors utiliser les abris bétonnés dans les caves, bien moins protégés contre les bombardements.

Bien que le bunker soit correctement aménagé, il semble qu’il ait principalement servi de refuge anti-aérien pendant les alertes. Il est ainsi intéressant de constater qu’il a été agrémenté de plus de 70 fléchages vers les sorties de secours. On peut imaginer qu’en cas de stress causé par un bombardement, les soldats, qui ne connaissaient pas l’endroit, devaient être capables de se diriger rapidement dans ce labyrinthe de couloirs et de portes. Ces flèches étaient donc visibles depuis n’importe quelle partie de la structure quelque soit l’angle de vision de la personne et donnent la direction de trois des quatre sorties du bunker.

La première : Hinterhof mène à un puits à échelons juste au sud du bunker. Il débouchait alors dans la petite rue mitoyenne entre le lycée Montaigne et la faculté de Pharmacie. Ce puits est préexistant et a probablement été équipé d’une échelle par les Allemands. Il donnait, à l’époque, sur une petite construction en brique qui n’existe plus aujourd’hui. Le puits lui-même est recouvert. Trois goulottes contenant des fils électriques y descendent toujours et sont liées à l’alimentation électrique du bunker. Les échelons ont été coupés lors de la destruction de la petite construction en surface à la suite d’incident impliquant des élèves du lycée Montaigne dans les années 198022.

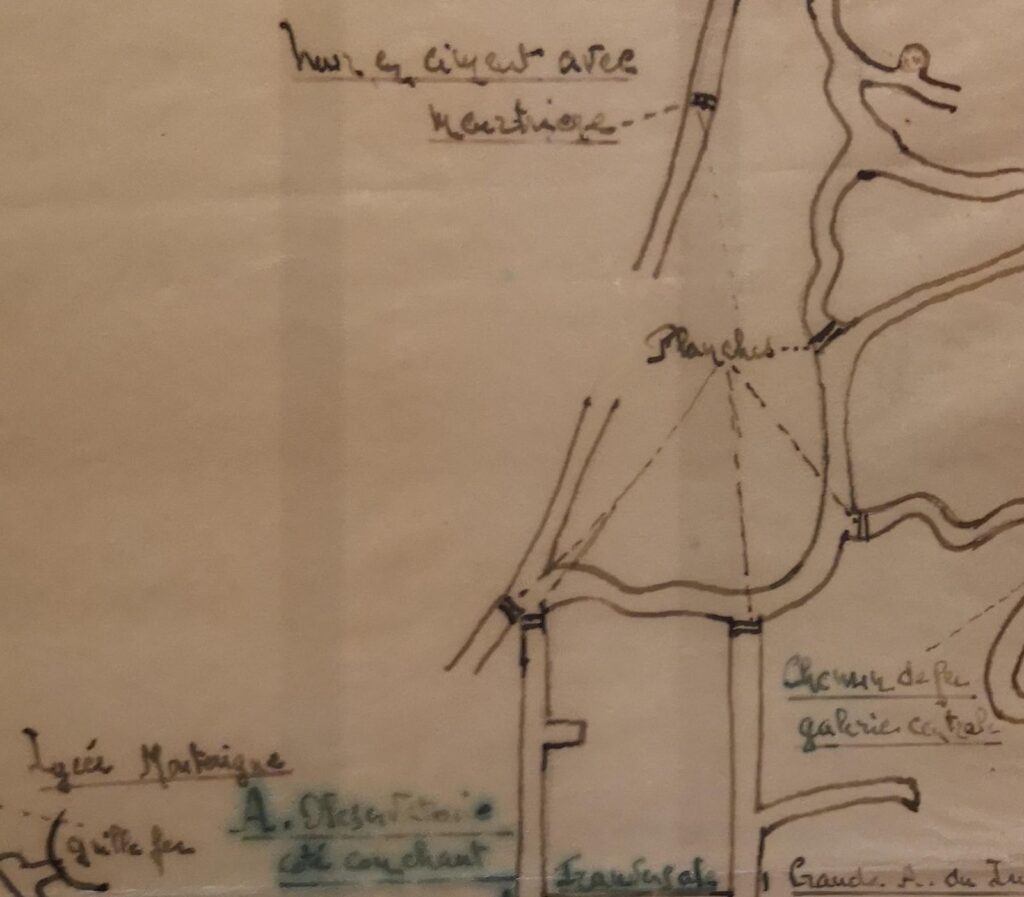

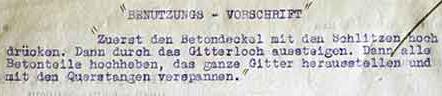

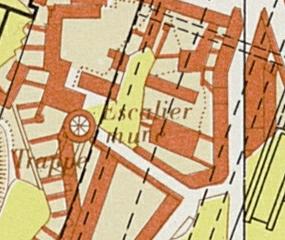

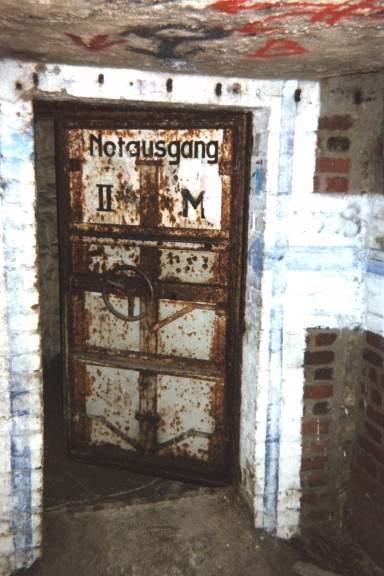

La deuxième : St-Michel mène à un escalier à vis situé au 64 boulevard Saint-Michel et est connue des cataphiles sous le nom de « Phiphi ». Escalier dont le coffrage date approximativement de 1936 23 et qui donnait alors sur une trappe munie d’une serrure que les Allemands ont d’ailleurs changé pour en exclure les services de l’inspection des carrières24. Il est amusant de noter que l’ouverture de la plaque devait être une opération complexe pour un non initié étant donné qu’ils avaient placé une série d’instructions en allemand pour l’ouvrir de l’intérieur. L’accès à cet escalier se faisait par le nord du bunker où une porte blindée d’où on voit encore l’inscription Notausgang II M, donnait sur la carrière des Chartreux avant de descendre vers le sud via la galerie de l’avenue de l’Observatoire (aujourd’hui coupée par la construction d’un parking souterrain) puis de prendre à l’est vers l’escalier, les galeries adjacentes étant bloquées par des panneaux de bois fixes d’abord puis peut-être ensuite par des maçonneries.

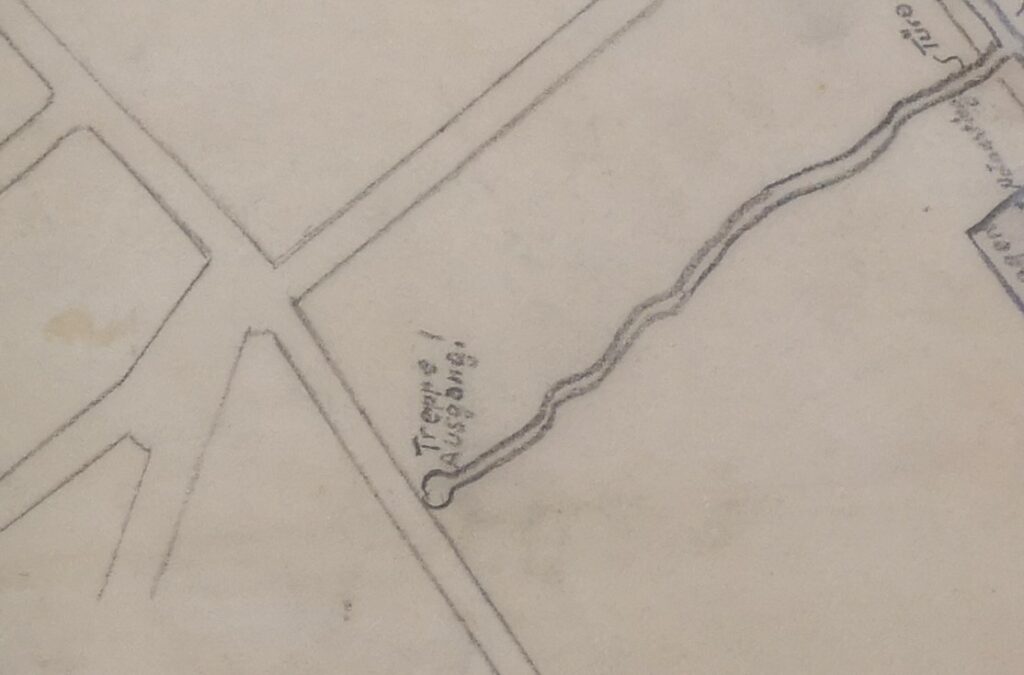

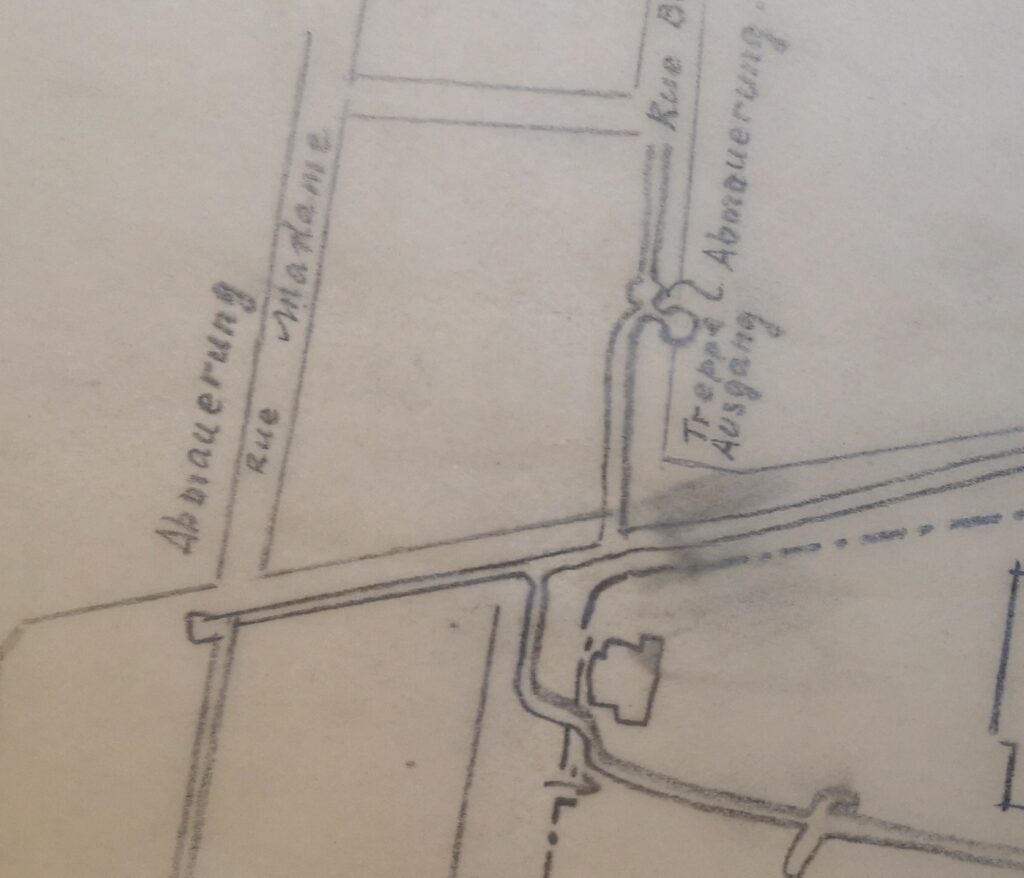

La troisième : N.Dame-Bonaparte mène à deux endroits différents. Un premier escalier à vis situé au 73 de la rue Notre Dame des Champs et un deuxième escalier situé rue Bonaparte. Les deux donnent sur leurs rues respectives via une porte et sont des escaliers préexistants. Leur accès se faisait via le sud-ouest du bunker par la rue d’Assas puis continuait vers la rue Madame et la rue de Vaugirard pour enfin prendre la rue Bonaparte ou bien vers la rue de Notre-Dame-des-Champs par la rue Vavin. La porte blindée était notée Notausgang III DV.

Notons au passage qu’il était aussi possible de ressortir dans un garage réquisitionné par l’armée allemande rue d’Assas. Ce puits à échelons existe toujours et se situe sous un amphithéâtre de la faculté de droit d’Assas.

On peut prouver son utilisation par les Allemands du fait des passes-câbles en bakélite encore présents dans le puits et qui servaient probablement à l’électrification des galeries avoisinantes. Il est aussi possible que les Allemands aient utilisé l’escalier de l’immeuble du 86 de la rue d’Assas situé à grande proximité. Mais aucun élément factuel ne permet de valider cette hypothèse aujourd’hui.

Du côté du bunker, les trois portes de sortie de secours peintes en blanc sont marquées respectivement Notausgang I, II et III, bien qu’il ne subsiste aujourd’hui que l’inscription de « Notausgang II M ». Il est à noter qu’en plus de ces trois sorties de secours et de l’escalier de Montaigne, il y avait celle menant à l’abri de Pharmacie, réalisée plus tard. Comme les trois autres, elle était protégée d’une porte blindée anti-souffle et d’une grille. L’inscription dessus était « Notausgang 4 » (et non IV). Cela explique aussi pourquoi cet accès n’était pas fléché car il est, comme on l’a vu, postérieur aux autres.

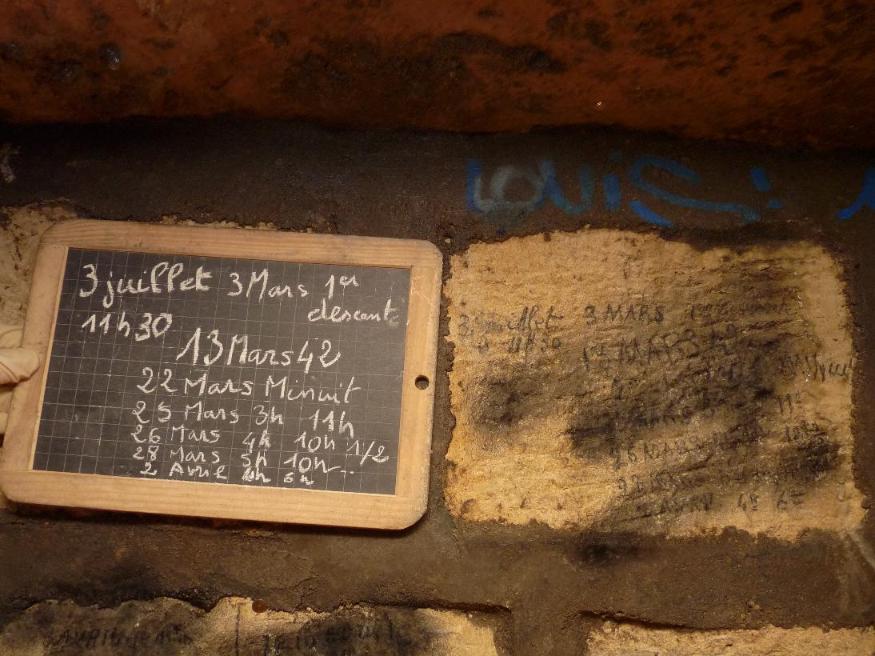

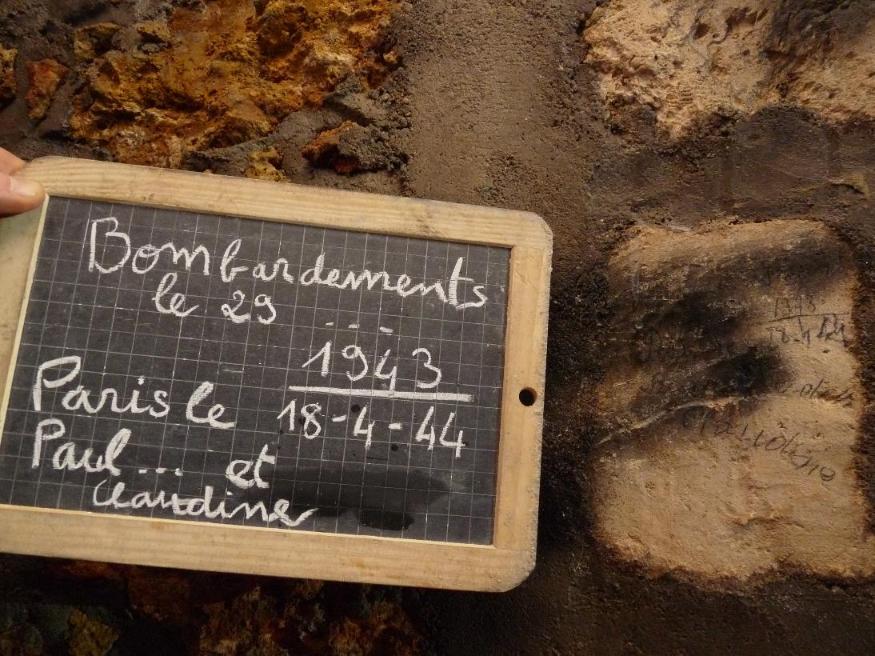

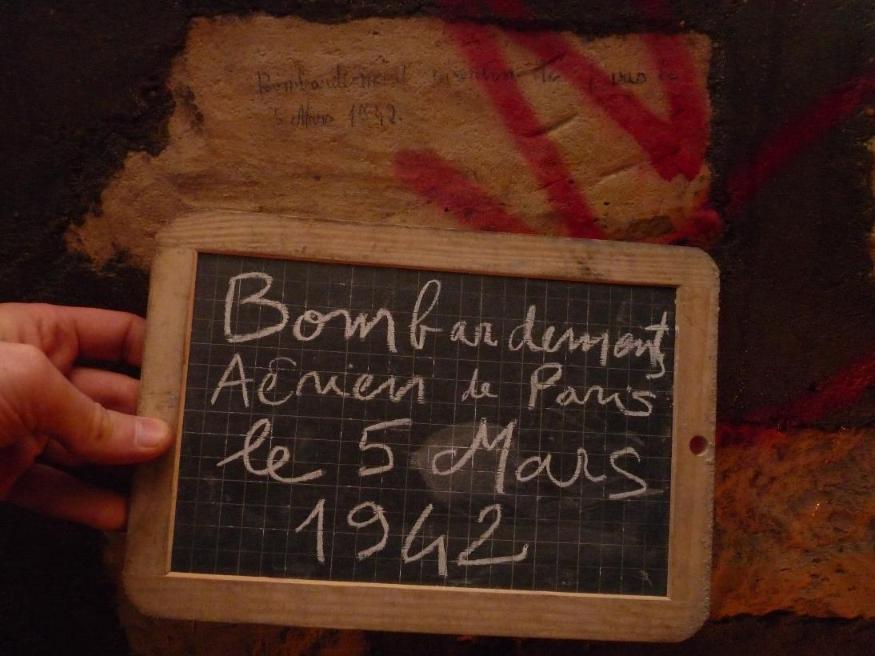

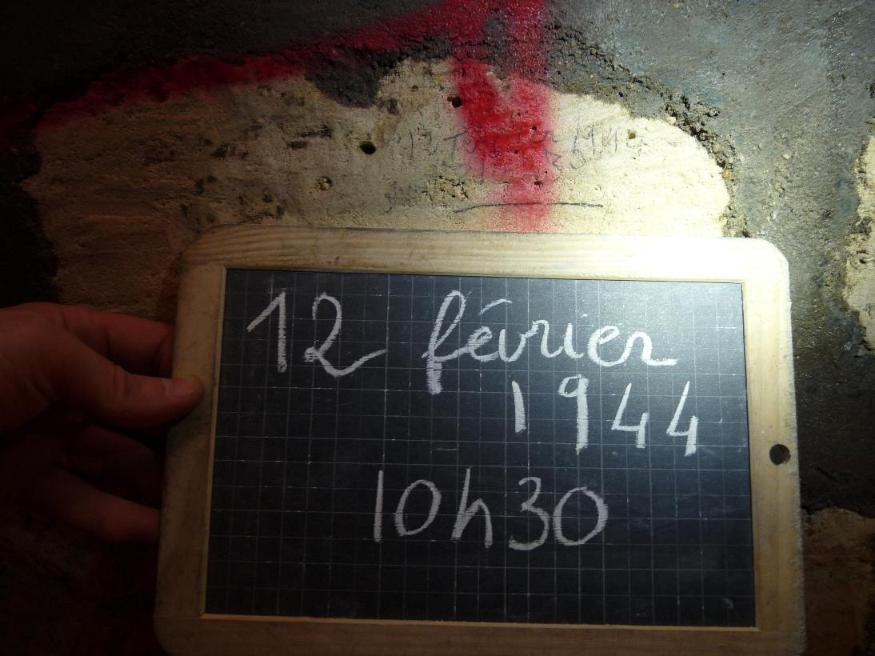

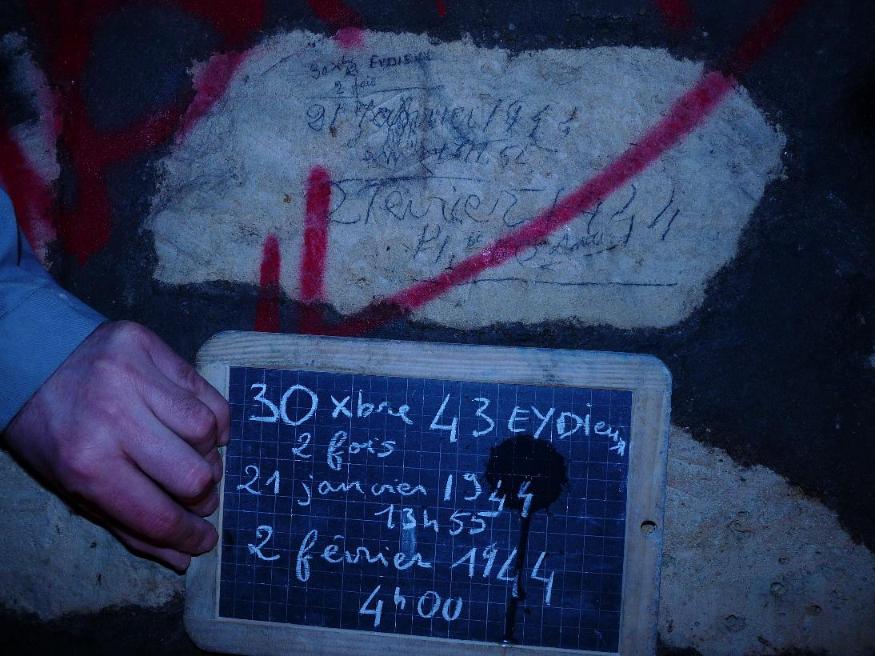

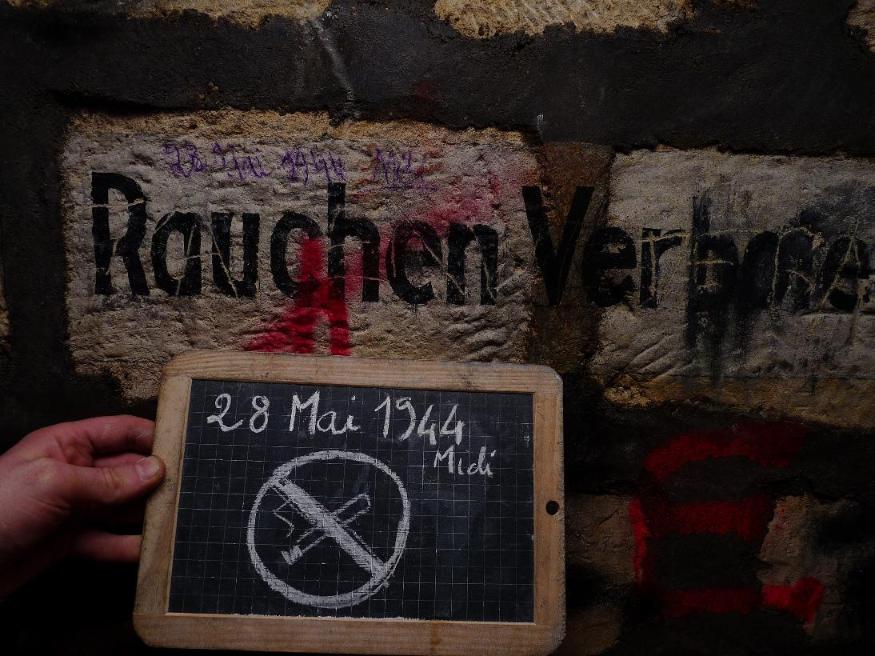

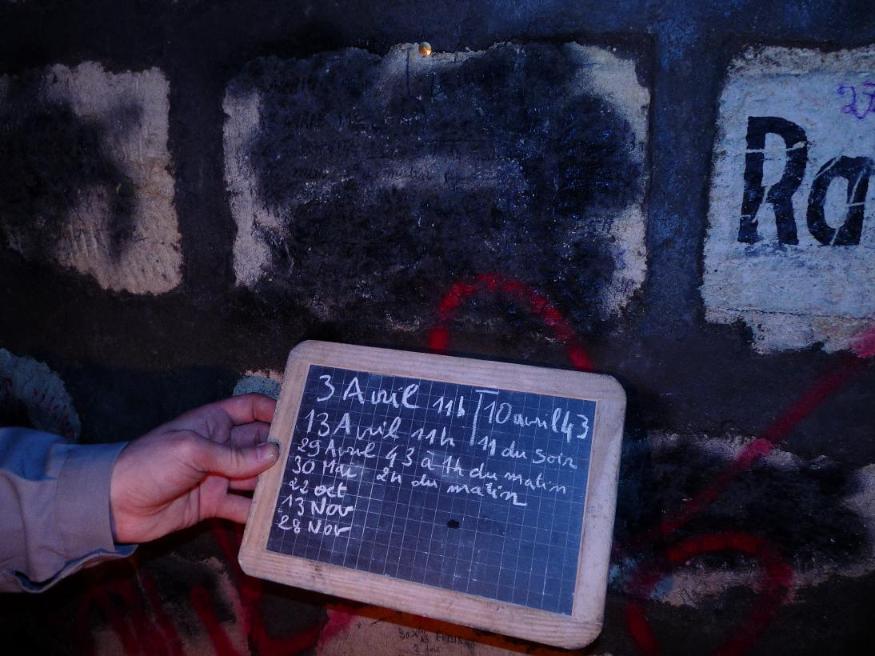

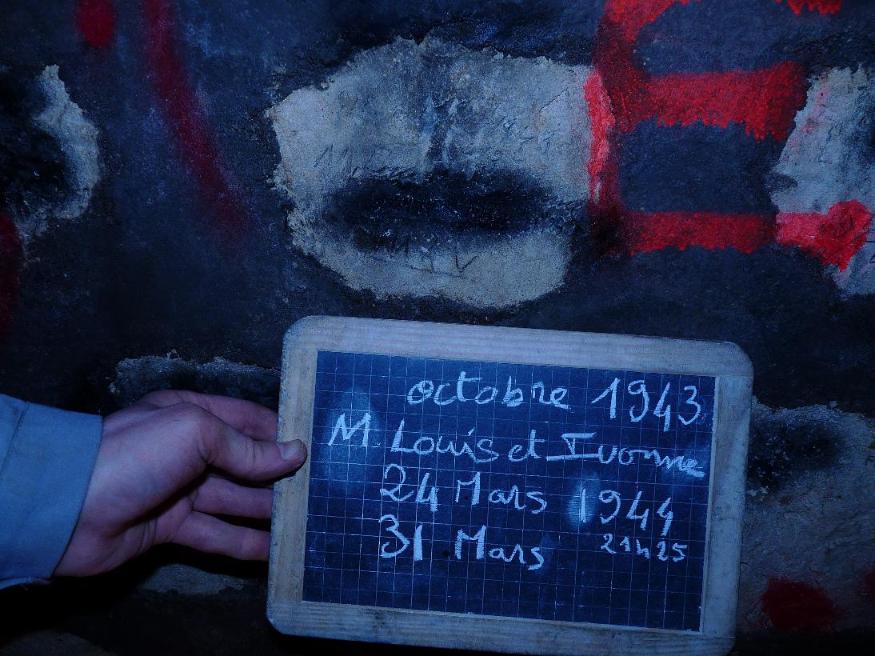

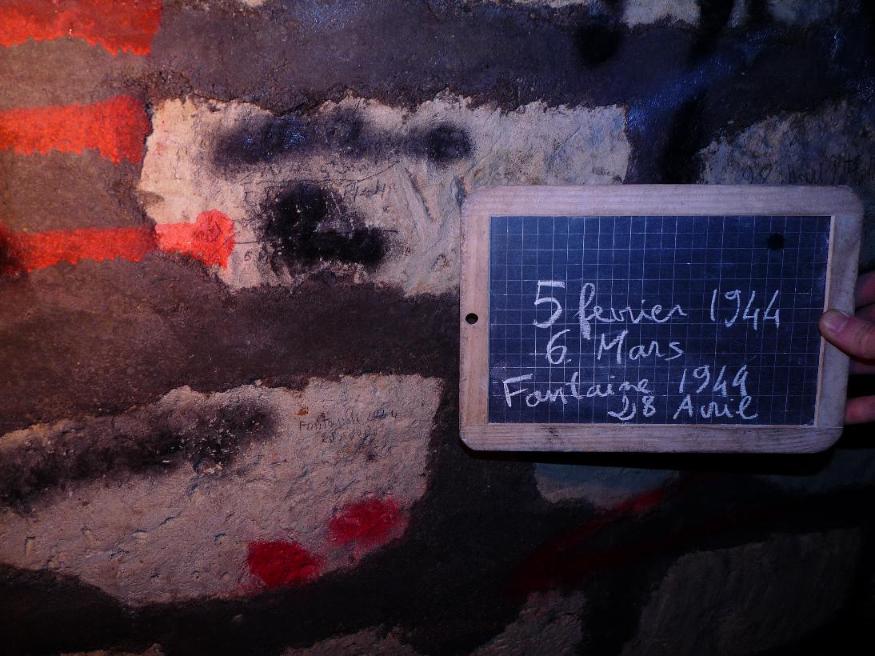

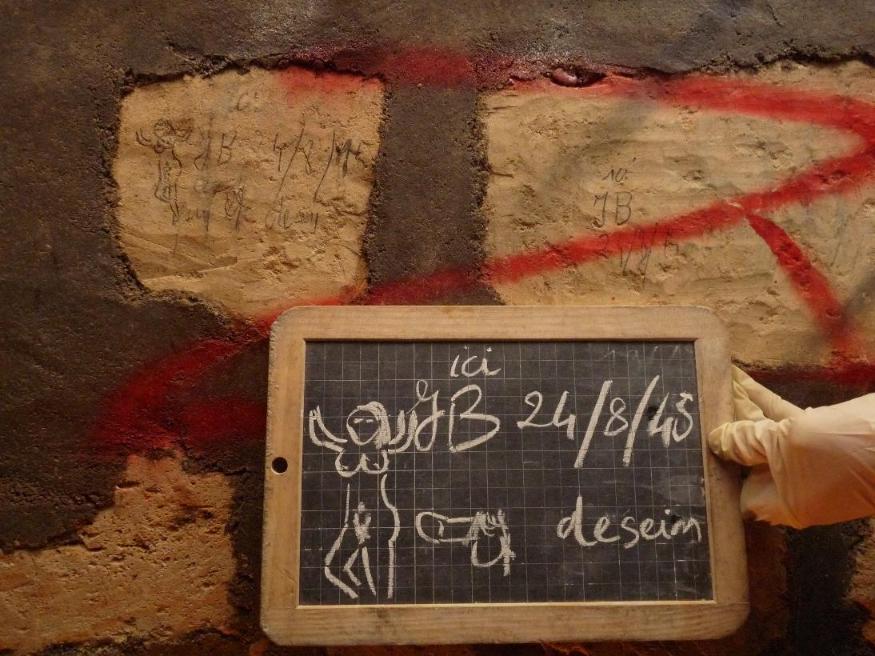

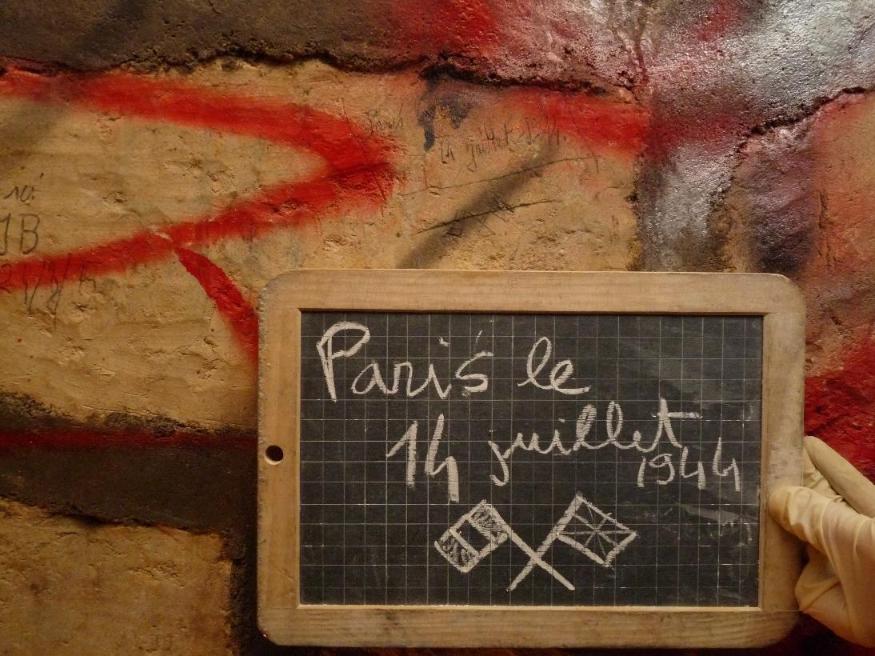

Si on a donc affaire à un abri entièrement allemand, il est possible que des civils aient pu être acceptés au sein du bunker en cas d’alertes aux bombardements. En témoignent les nombreuses inscriptions qui étaient visibles jusqu’à il y a peu sur un mur au nord-ouest du bunker. Celui-ci était en effet rempli de dates et d’inscriptions en français qu’on ne retrouve que dans cette salle et qui indique qu’elle devait être réservée soit au personnel français travaillant avec les Allemands soit à la population civile. Seules quelques dates et l’inscription « Le coiffeur est un con » sont encore visibles aujourd’hui bien que les autres aient pu être prises en photo avant qu’elles ne soient recouvertes.

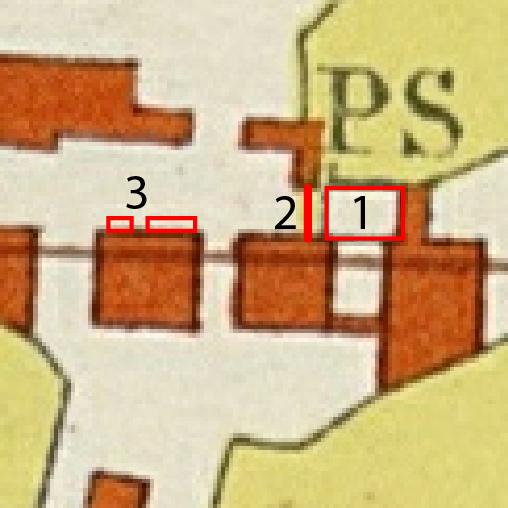

Un autre grand puits carré a probablement été creusé par les Allemands dans le but de servir à la descente des matériaux. On peut y voir des lignes électriques y montant. La faible section de ces câbles semble éloigner la possibilité d’une alimentation par le puits malgré la proximité du bornier de répartition et du tableau.

1 : Monte-charge

2 : Porte blindée anti-souffle

3 : Tableau électrique et bornier de répartition

Enfin l’escalier droit du lycée Montaigne, menait dans les sous-sols du lycée. Selon le plan de Jean Talairach conservé au musée de l’hôpital Saint-Anne, il devait y avoir une sortie directe dans une des cours du bâtiment. Cependant, divers travaux depuis les années 1970 ont totalement transformé le lieu et aujourd’hui, cette sortie est murée doublement. Il est à noter qu’il restait jusque dans les années 80 des inscriptions en allemand dans les sous-sols du lycée avant que celui-ci ne soit entièrement repeint sans aucune considération historique. Seule une photographie prise par une ancienne professeur du lycée, Mme Danielle Perotin, est connue à ce jour montre l’inscription “Zum Luftchutzraum” signifiant “Vers l’abri anti-aérien”.

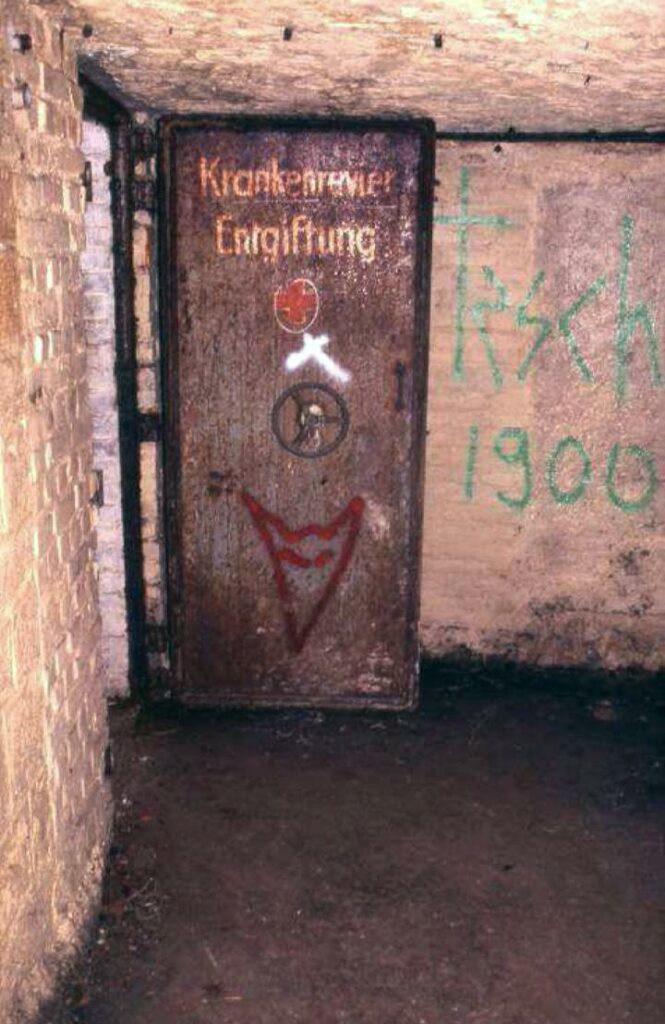

Du côté de l’abri justement, l’escalier était isolé par trois portes blindées donnant chacune vers les trois directions principales. Ces portes, moins lourdes que celles des autres accès étaient aussi peintes et donnaient un certain nombre d’informations. Il nous est parvenu jusqu’à nous uniquement l’existence de « Krankenrevier Entgiftung » (Décontamination médicale) sur la porte au Nord de l’escalier. La porte Ouest donnait elle sur la salle servant d’abri aux civils et la porte sud vers les tableaux électriques et le monte-charge.

Pour une raison inconnue, peut-être liée au besoin de luminosité ou à l’assainissement de l’abri, tout une partie de celui-ci semble avoir été peint en blanc. Cette peinture est surtout visible sur les photos anciennes au nord de l’escalier de Montaigne. De plus, un certain nombre d’instructions communes à d’autres abris du même type sont apposées au pochoirs un peu partout telle que « Ruhe » (silence) et « Rauchen Verboten » (interdiction de fumer). Probablement un moyen de maintenir l’ordre et d’empêcher que le stress ne se propage trop pour les centaines de soldats descendus attendre la fin de l’alerte, et d’empêcher des centaines de personnes de fumer en même temps dans un endroit confiné…

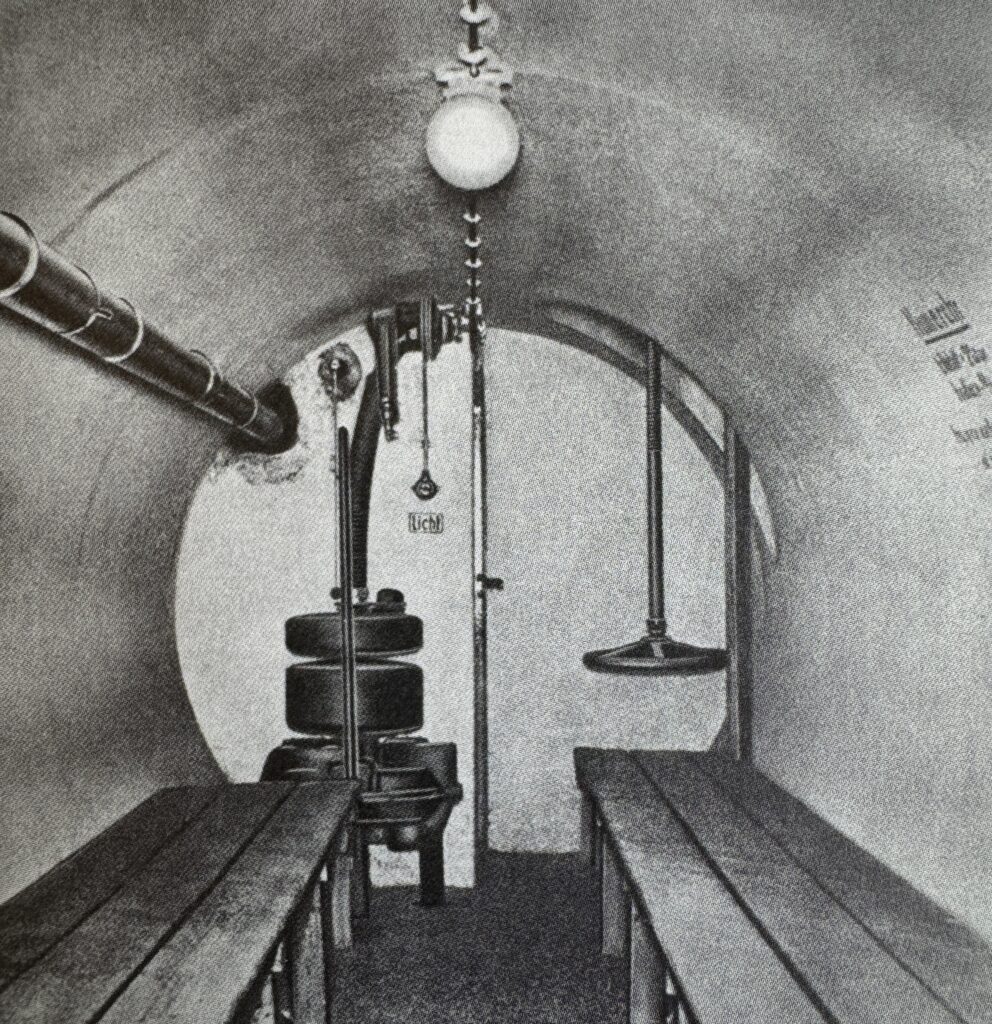

Parmi le rare mobilier dont les traces sont parvenues jusqu’à nous, on retrouve les restes de dizaines de bancs répartis dans tout l’abri et qui servaient aux civils et militaires à attendre la fin des alertes. On y retrouve aussi les WC chimiques, les gonds et serrures des portes en bois qui partitionnaient l’abri, les boîtiers de dérivation, les lampes-hublots, les câbles et passes-câbles et autres appareillages électriques en bien mauvais état. On remarque donc que seule la bakélite, les objets massifs en acier ou les restes de bois nous sont parvenus, le reste ayant été récupéré à la Libération, volé ou détruit avec le temps.

Après une première étude rapide, il semble que le réseau électrique soit beaucoup plus complexe qu’attendu. On sait déjà que le bunker était illuminé par plusieurs dizaines de lampes « hublot » en bakélite réparties sur toute la surface de l’abri.

L’école des Mines

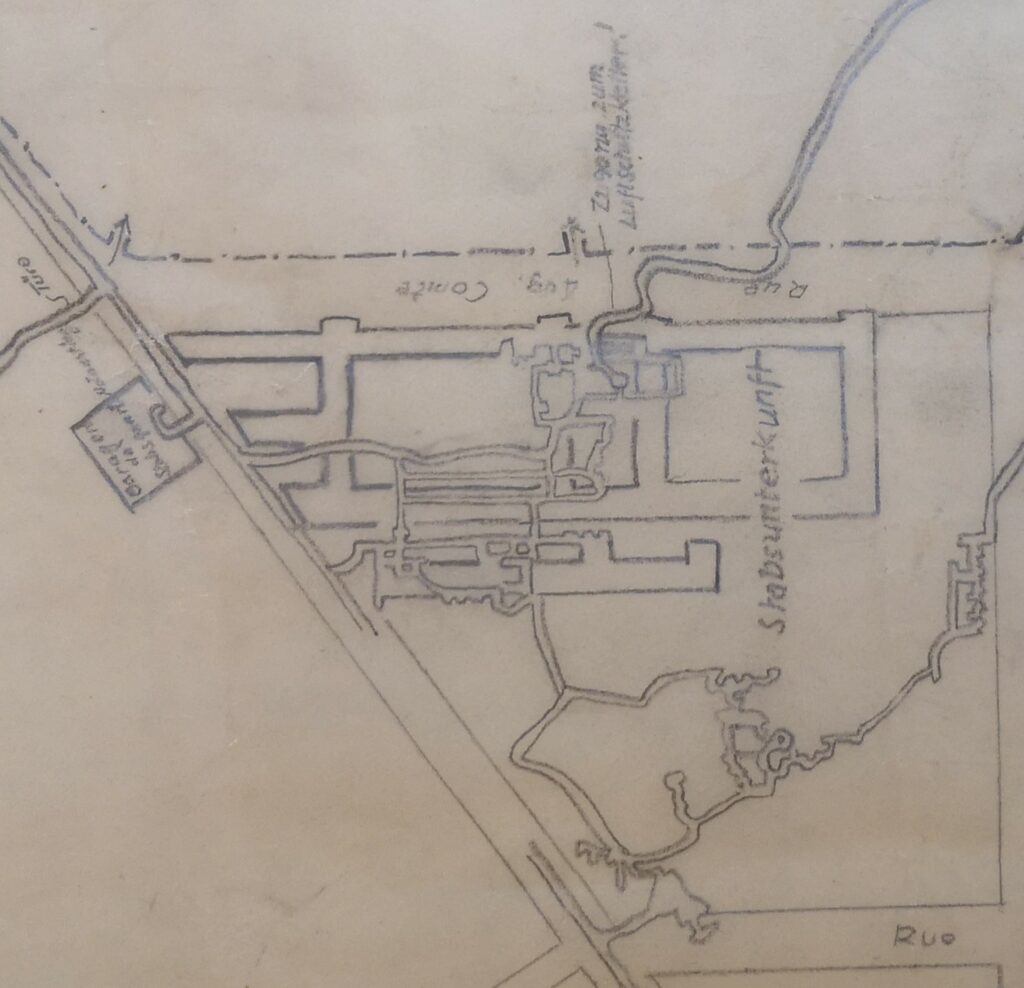

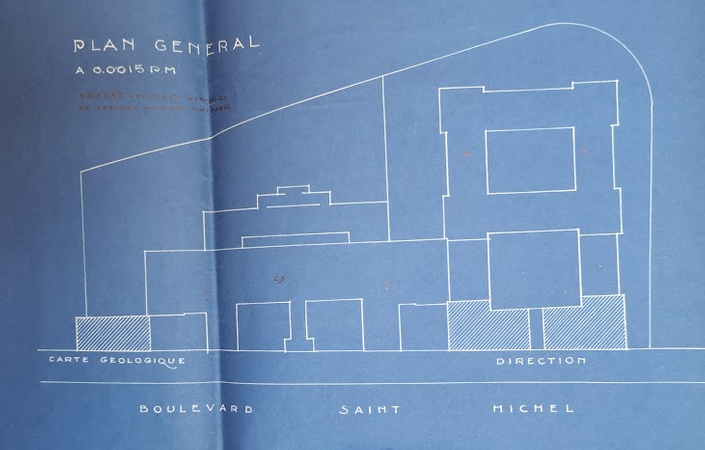

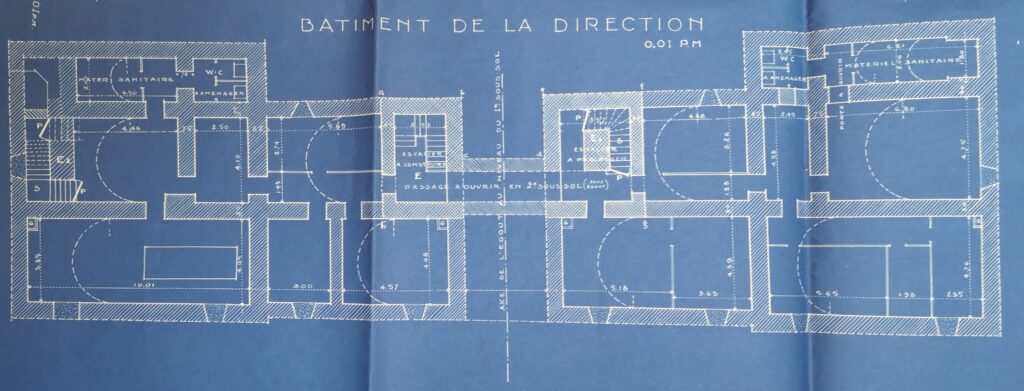

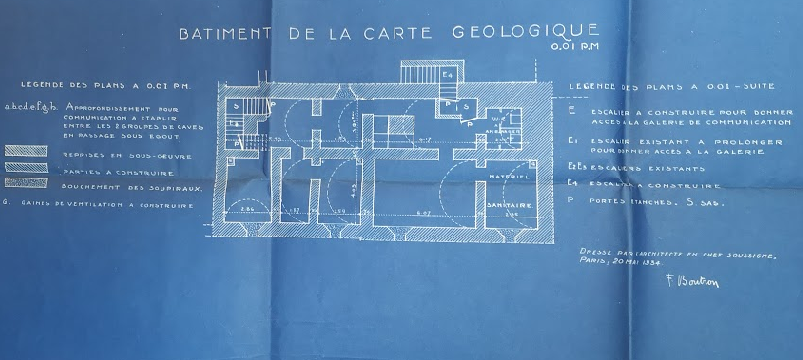

L’histoire de l’École des Mines (alors École Nationale Supérieure des Mines) est en miroir de celle du lycée Montaigne et des autres écoles évoluant durant la période troublée de la Seconde guerre mondiale. Dans le cadre de la politique de Défense Passive, on retrouve un premier projet d’abri dès le mois de mai 1934. Celui-ci doit pourvoir à la défense des étudiants face à une attaque chimique25. Ce premier projet qui était initialement prévu pour abriter 250 personne ne sera pas suivi d’effet26. Au final, ce sont bien deux abris qui seront construits dans les sous-sols de la Direction et du bâtiment de la Carte Géologique.

Au mois d’octobre 1940, l’école des Mines est occupée par les Allemands qui y installent leurs services de topographie par photographie aérienne (Stabsbildabteilung – initiales : STABIA).

C’est en premier lieu le rez-de-chaussée et une partie du premier étage du bâtiment du laboratoire qui est réquisitionné. À cet effet des cloisons sont montées pour créer de nouvelles salles pour les besoin du service allemand. Il fallut ainsi transformer les pièces qui étaient conçues pour avoir une clarté maximale en salle noire aux fins de développement de pellicules.

À partir de 1941 c’est une partie des caves du bâtiment d’administration qui est occupé pour servir d’abri de Défense Passive au personnel allemand. Un poste de secours est alors aménagé dans les sous-sols.

À la fin de l’année 1943, les Allemands s’installent aussi dans les caves de l’hôtel Vendôme, cinq des six caves que comporte le bâtiment sont reconverties en poste de télégraphie sans fil (T.S.F.). Deux pylônes sont érigés dans les jardins avec un poste de guet établi sur les toits du bâtiment.

Enfin c’est aux mois de juin et de juillet 1944 qu’est construit l’escalier à vis permettant l’accès aux galeries de carrières. Cet escalier, alors surmonté d’un blockhaus a permis de compléter le système de circulation que les Allemands avaient mis en place par les carrières, offrant à la fois une nouvelles sortie de secours aux autres bâtiments mais aussi une issue vers les abris souterrains pour le personnel basé aux Mines.

Il faut noter qu’au moment des combats de la Libération, la STABIA avait été remplacée par des formations chargées de la défense des bâtiments. Probablement un détachement de SS comme pour le lycée Montaigne et le Sénat.27

Les abris du Sénat

Si les sous-sols du lycée Montaigne ont été aménagés en abri anti-aériens pendant la guerre pour les troupes de la Luftwaffe, les sous-sols du Sénat ont été transformés pour l’État-Major de ce corps d’armée.

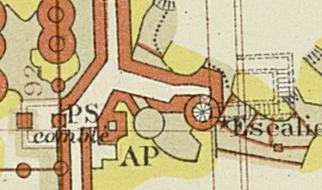

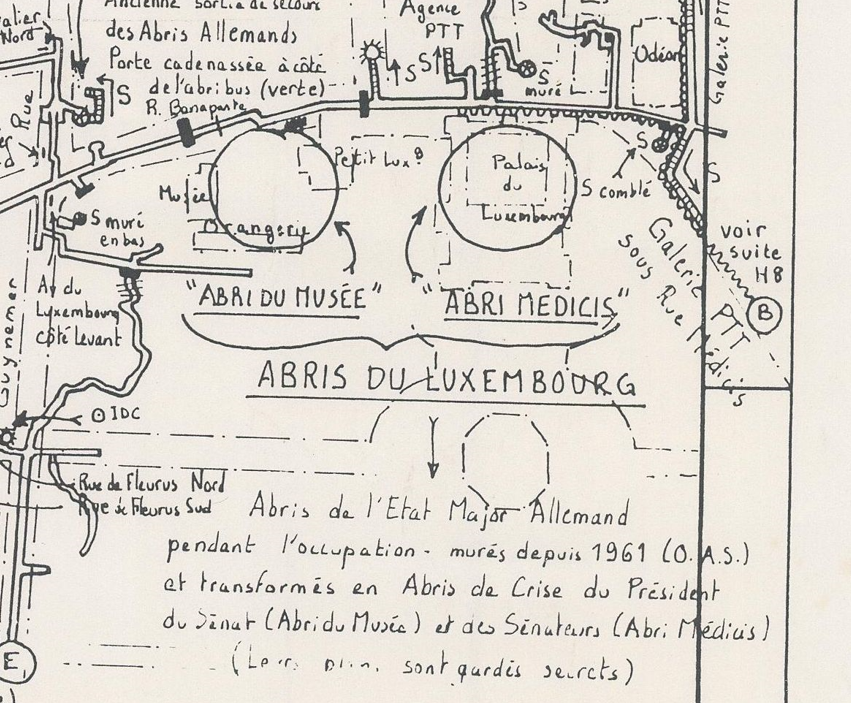

En effet, si comme moi vous êtes habitué à regarder et comparer les différents plans cataphiles, il ne vous aura pas échappé certains détails comme les informations visibles sur le plan de Giraud de 1989. L’existence de deux abris sous le Sénat et d’une communication aujourd’hui bouchée qui permettait d’y accéder par les catacombes. Bien entendu, la galerie sous la rue de Vaugirard était murée depuis bien longtemps et il a fallu un travail de recherche dans des archives, toujours aussi lacunaires concernant cette période, pour retrouver un peu d’information concernant ces abris. En plus de ces deux abris, il en existe un troisième, plus connu car largement présenté au public.

Avant la guerre, la question de la défense passive s’est posée pour le Sénat avec dès le mois de novembre 1934,28 de premières interrogations afin de définir les besoins en protection du personnel y travaillant. Le ministère de la guerre confie alors à l’architecte en guerre GIROUD le soin de réfléchir aux différentes possibilités. Parmi les premiers projets envisagés, on retrouve la construction de 6 abris29 répartis comme suit :

- Un “grand abri du Palais” pour 651 personnes

- Un “abri de la Présidence et du bâtiment de fonction” pour 107 personnes

- Un abri au 64 boulevard Saint-Michel pour 120 personnes

- Un abri au 36 de la rue de Vaugirard pour 105 personnes

- Un abri dans le pavillon des gardes pour 10 personnes

- Un abri dans le pavillon de la pépinière pour 5 personnes

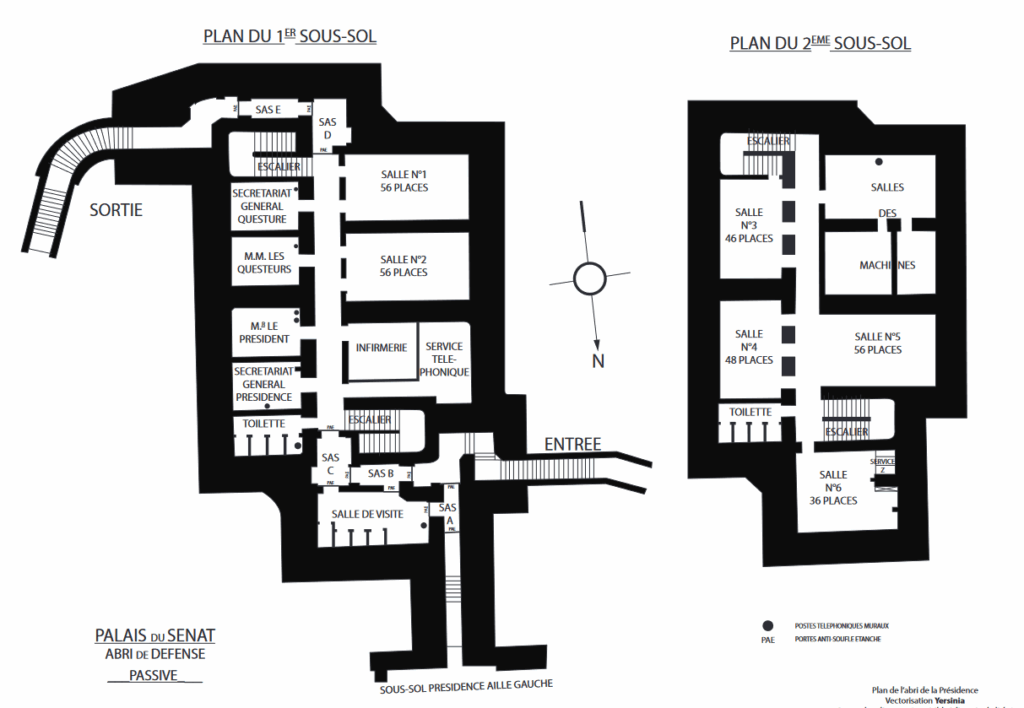

Avec ce premier projet, l’administration du Sénat estime alors qu’il faut protéger 1043 personnes. Cependant les dépenses nécessaires étant trop importantes pour la construction de ces abris, seuls deux ont vu le jour en 1936 : le premier au 64 boulevard Saint-Michel et l’abri de la Présidence tel qu’on le connaît aujourd’hui.30

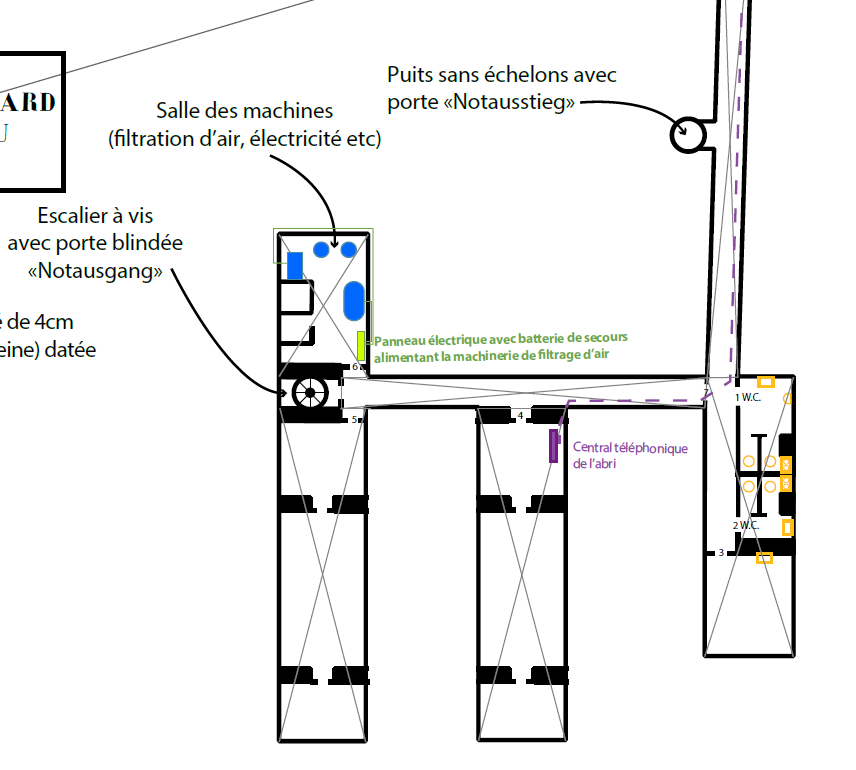

La solution retenue pour ce dernier projet est un abri sur deux étages d’une capacité de 200 personnes (300 au maximum), étanche au gaz et disposant d’un central téléphonique, d’une infirmerie propre à traiter les blessures par exposition à des gaz de combat ainsi qu’un système de soufflerie et de stockage d’air comprimé afin de mettre l’abri en surpression. Cet abri se trouve sous les jardins de la Présidence et dispose de trois accès/sorties dont une menant directement aux sous-sols du bâtiment.

Afin de garantir la résistance de cet abri à une attaque aux gaz de combats qui était l’une des menaces les plus prise au sérieux dans l’entre-deux-guerres, on imagine un système de ventilation pour atteindre les 2m3 d’air filtré par personne. Pour cela, on y installe 2 appareils à charbon activés pouvant débiter 315m3 par heure équipé d’un moteur ⅓ de cv et munis d’un dispositif de secours à entraînement manuel du ventilateur.

De plus, la prise d’air est reliée à un tuyau permettant de prendre l’air sur les hauteurs du bâtiment. Les gaz de combat étant plus lourds que l’air afin de coller au sol, c’était une sécurité en plus. Enfin cet air une fois capté et filtré était réparti dans les abris via des appareils positionnés au plafond de l’abri.

De la même manière, un moteur de secours de 3kw fonctionnant à essence était capable de prendre le relais si l’alimentation provenant du palais était coupée de manière à faire fonctionner l’ensemble des appareils électriques élémentaires. L’éclairage est géré par une quarantaine de lampes de 60w reliées à un tableau séparé alimenté par accus, courant diphasé ou par le groupe électrogène de l’abri.31

Enfin pour compléter le tableau de la défense passive avant la guerre, il faut noter que le souterrain existant entre le 36 de la rue de Vaugirard et les sous-sol de la Présidence a lui aussi été mis à contribution afin de permettre au personnel situé dans le 36 d’accéder rapidement à l’abri pendant les alertes. 32

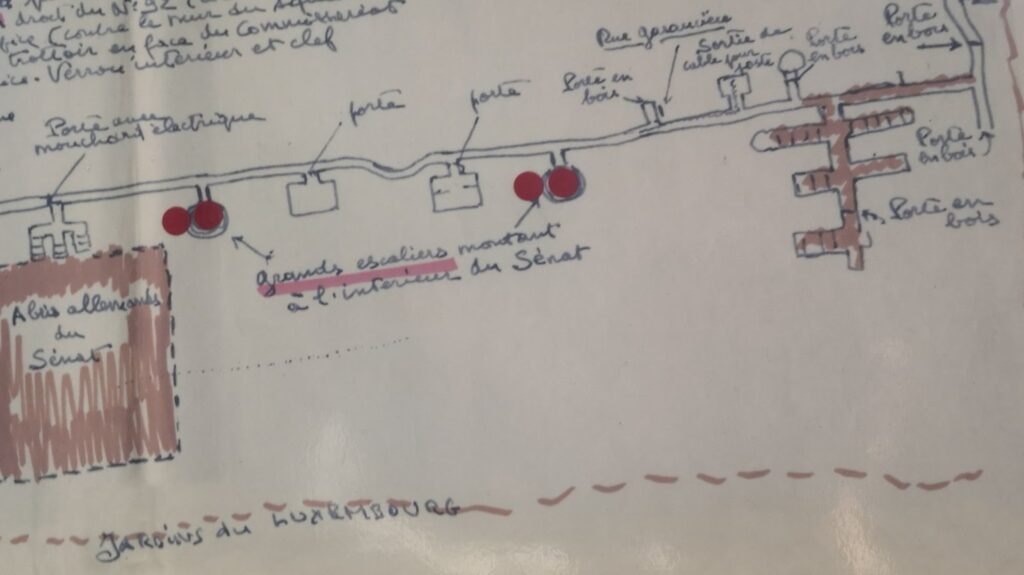

Lorsque les Allemands prennent possession du Sénat fin de l’été 1940, ils commencent immédiatement à adapter le Palais et la Présidence à leur besoin. Comme pour l’École des Mines un peu plus tard, ils aménagent des salles en montant des cloisons, transforment le réseau électrique, téléphonique et adaptent le réseau d’alarme. Dans un premier temps, l’abri de la Présidence est réutilisé par l’occupant qui se charge de le mettre en communication avec les centraux téléphoniques qui exploitent les lignes grandes distances stratégiques (câble Paris-Strasbourg et Paris-Metz notamment). Il y a alors toute une campagne de transformation afin de libeller l’entièreté de l’abri en allemand.33

Cependant, l’augmentation du personnel jusqu’à plus de 1500 personnes34 ainsi que l’existence de galeries passant à proximité conduisent les Allemands à étudier l’utilisation des carrières comme abri temporaire tampon permettant de fuir en cas de bombardement du Palais.

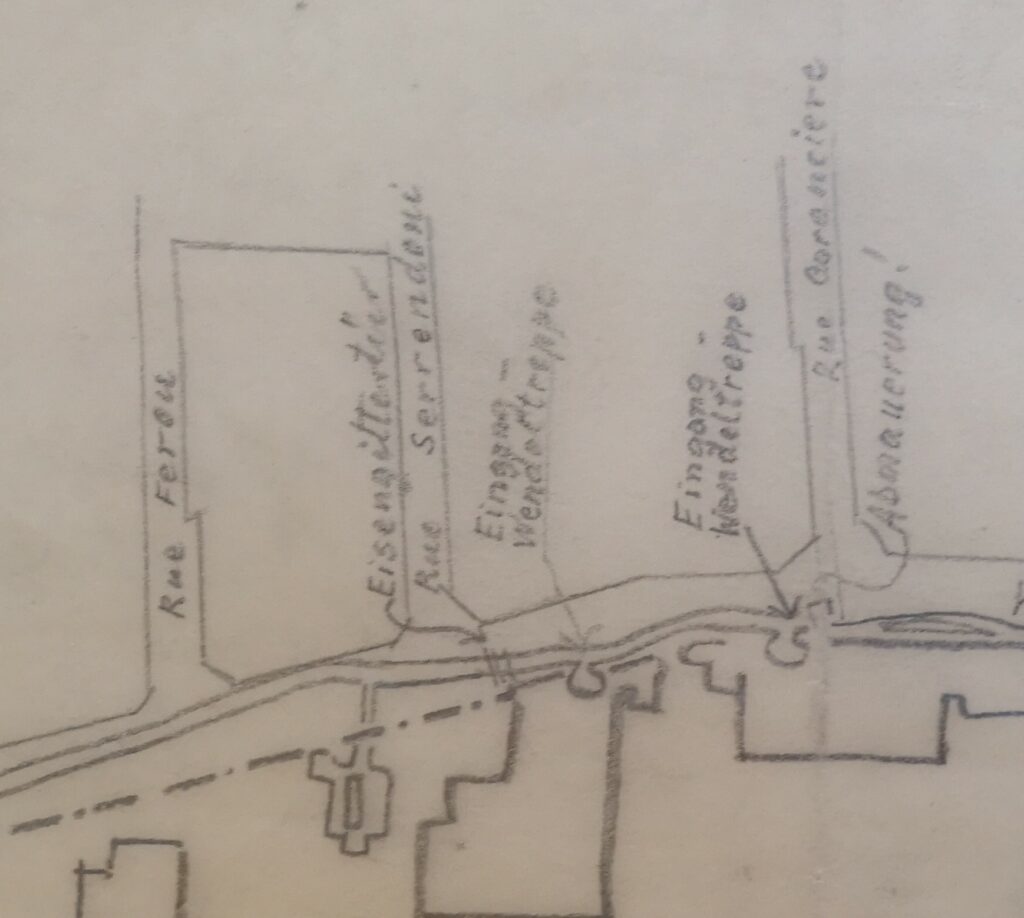

L’étude est facilitée car une partie de ces souterrains sont déjà aménagées en galeries de câbles PTT depuis 193035 ainsi que par la proximité d’un escalier rue Bonaparte. Bien qu’aucun document ne permette encore de l’attester avec certitude, l’étude des inscriptions visible dans la galerie à l’aplomb de la Présidence permet de supposer que les Allemands ont commencé à aménager les galeries de carrière dès le milieu/la fin 1942. C’est probablement de cette période que datent les deux escaliers de la Présidence ainsi que les deux petits abris étanches aux gaz. 36

De plus, depuis 1941, une partie du réseau est isolée pour les troupes du lycée Montaigne. La construction de ces deux escaliers et abris permettent d’aménager une voie de communication entre les différents bâtiments occupés par la Luftwaffe.

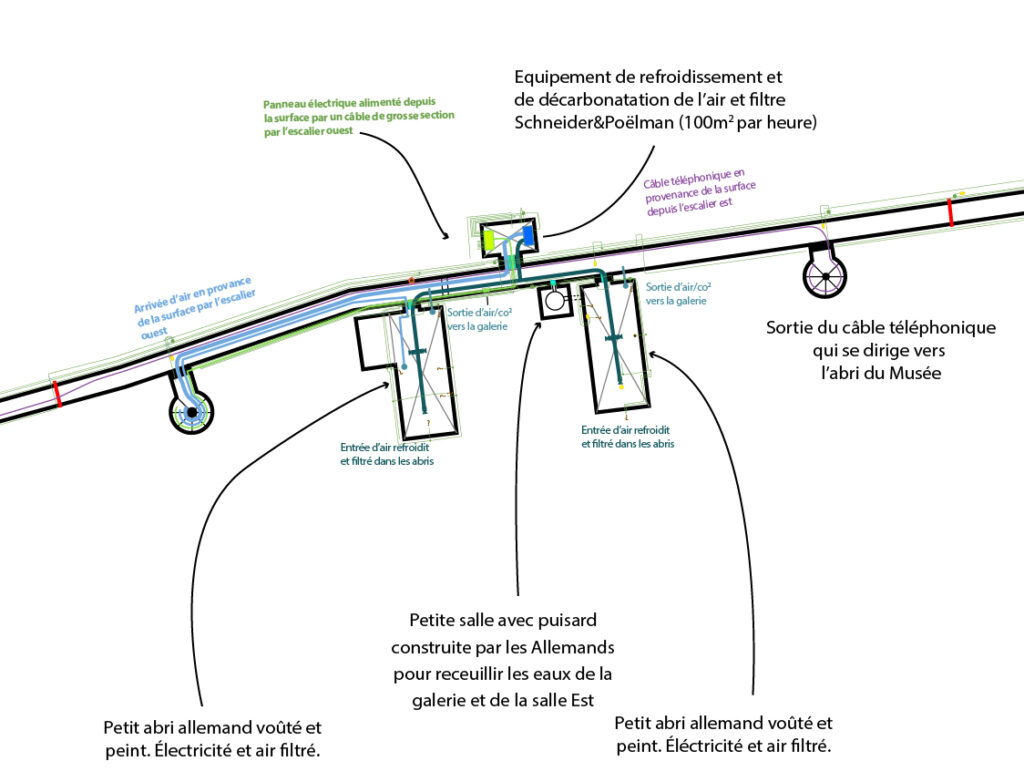

Le réseau électrique mis en place dans la partie aménagée sous la Présidence est complexe. Une alimentation électrique provenant de l’escalier ouest alimente un tableau et un bornier de répartition dans une petite salle aménagée par les Allemands. De là rayonnent 13 lignes alimentant les diverses lampes de la galerie et des deux abris ainsi, probablement, que les alarmes. Les diverses inscriptions en français “fin de câble”, “lampe” etc. semblent indiquer que du personnel français a travaillé à l’électrification de la galerie.

Pour le moment, aucune source ne nous permet de déterminer quand et pourquoi deux petits abris « tampons » ont été construits sous la rue de Vaugirard, néanmoins, l’observation permet d’en déduire plusieurs choses :

Tout d’abord, ces deux abris étaient totalement étanches au gaz, ils étaient donc faits pour résister à une attaque chimique. Provenant de l’escalier ouest, une première prise d’air descendait dans la galerie de carrière jusqu’à une petite salle technique située au mur nord de la galerie face aux abris. Cette petite salle où aboutissent l’ensemble des câbles électriques allemands est aussi celle où se situe le système de filtration d’air. Ce filtre, qui est aussi un équipement de refroidissement et de décarbonatation de l’air est de marque Schneider & Poëlman et avait une capacité de filtration de 100 m2 d’air par heure. L’air est filtré et refroidi avant de se diriger par un tuyau calorifugé en amiante vers les deux petits abris. Chacun de ces abris dispose alors d’une arrivée d’air sain et d’une sortie d’air au niveau du sol qu’il était possible de fermer afin de mettre l’abri en surpression au cas où la galerie soit contaminée.

Un des abris, situé le plus à l’ouest, était même desservi par une conduite d’air indépendante provenant directement de la surface, probablement prise sur les hauteurs du Palais du Luxembourg pour éviter qu’elle puisse se faire contaminer par des nappes de gaz, plus lourd que l’air.

Un câble de grosse section, qui semble servir d’alimentation électrique, descend lui aussi par l’escalier ouest et se dirige vers le tableau électrique face au système de filtration. De là, 15 câbles rayonnent le long des galeries et des abris pour alimenter le filtre, les éclairages et les alarmes.

Enfin, un système de commande permettait de contrôler l’éclairage de toute la galerie depuis un interrupteur situé face à l’un des abris.

Tous ces éléments nous permettent de déduire que ces deux petits abris, jusqu’alors inconnus, étaient en réalité les principaux abris pour le personnel qui ne se réfugiait pas dans l’abri de la Présidence. En effet, il est même probable qu’ils aient servi pour l’État-Major de la Lufwaffe. Les Allemands, pour ce qui est de l’occupation des carrières, attachaient un point d’honneur à différencier les entrées des sorties de secours. Hors, l’escalier « principal » de l’abri du Musée, dont nous supposons qu’il était probablement l’abri personnel du feldmarschall Hugo Sperrle, était libellé « Notausgang« . Si on observe maintenant le plan allemand conservé aujourd’hui aux archives de l’École des Mines, on remarque que les deux escaliers donnant sur la galerie de la rue de Vaugirard, sous la Présidence, étaient libellés « Eingang Wendeltreppe » pour « Escalier d’entrée en colimaçon« . Il est ainsi plus que probable qu’en cas d’alerte, ces escaliers reliant les sous-sols de la Présidence soient l’accès principal aux abris du Musée et de Medicis et qu’il faille, du fait de l’éloignement de ces derniers, deux petits abris tampons permettant de se mettre à l’abri immédiatement si l’urgence de la situation le nécessitait. Mais aussi de pouvoir abriter le personnel qui n’avait pas été convié dans les autres abris.

Les alarmes, comme pour le lycée Montaigne étaient reliées à des capteurs installées sur les portes et les grilles. Leur ouverture déclenchaient un signal dirigé vers un tableau à voyants situé dans le palais. Parallèlement, cela activait une sonnette qui avertissait les gardes de l’ouverture d’une des portes. Plusieurs de celles-ci ceinturaient la section de galerie sous la présidence de manière à la rendre hermétique à une quelconque intrusion.37

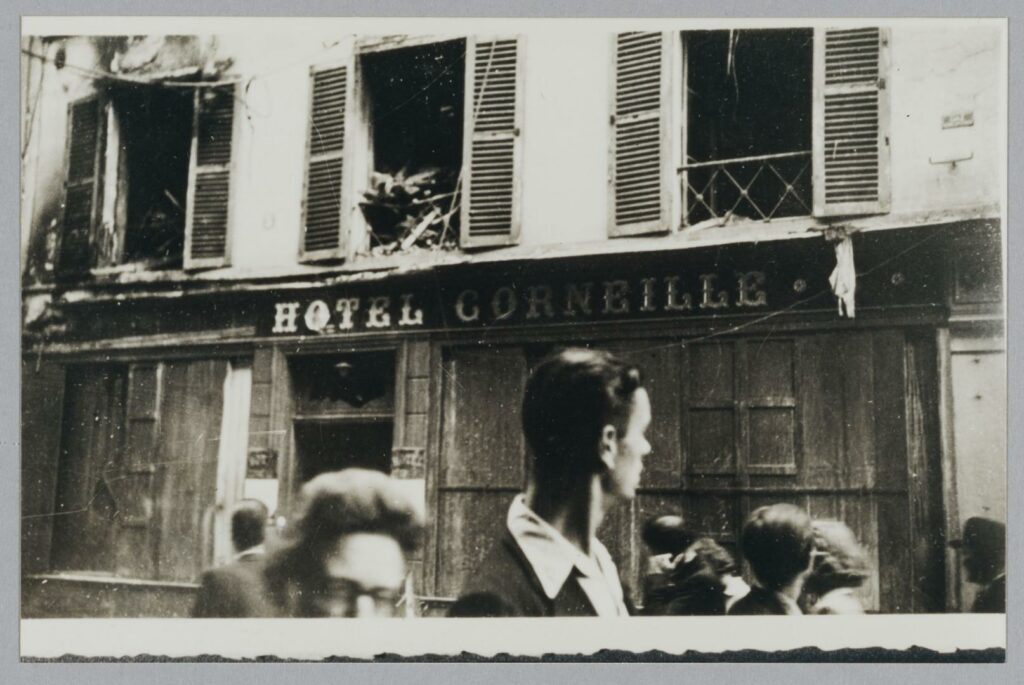

Cela assurait une voie de communication souterraine entre le Sénat, le Florian Geyer Burg (lycée Montaigne) ainsi que l’École des Mines, l’hôtel Corneille et le pavillon Guynemer dans les Jardins dont des escaliers ont été construits vers 1944.

Au sujet de l’hôtel Corneille, il s’agissait d’un bâtiment situé à l’emplacement de l’actuel n°5 de la rue Corneille, face au théâtre de l’Odéon. Cet hôtel avait lui aussi été réquisitionné par l’armée allemande pour servir de logis à des dignitaires de passage. Un escalier avait été construit par l’occupant depuis les caves afin de permettre de rejoindre le Sénat par les sous-sols depuis la galerie technique P.T.T. située dans la continuité de la galerie de carrière aménagée par les Allemands. Cet hôtel, qui a été incendié à la libération de Paris, est aujourd’hui la propriété de la Banque de France. Dans les caves, on retrouve notamment une inscription en allemand indiquant un mur a casser en cas de bombardement pour sortir par l’immeuble voisin. L’accès à l’escalier est lui scellé, sous le revêtement de la cave.

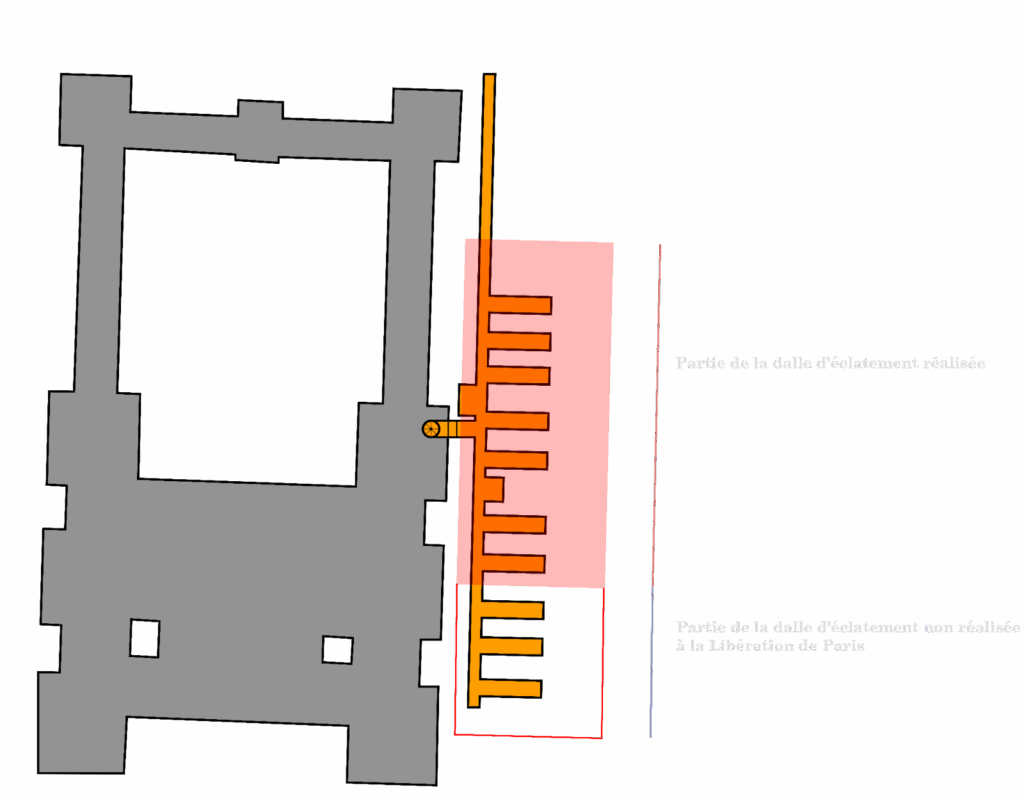

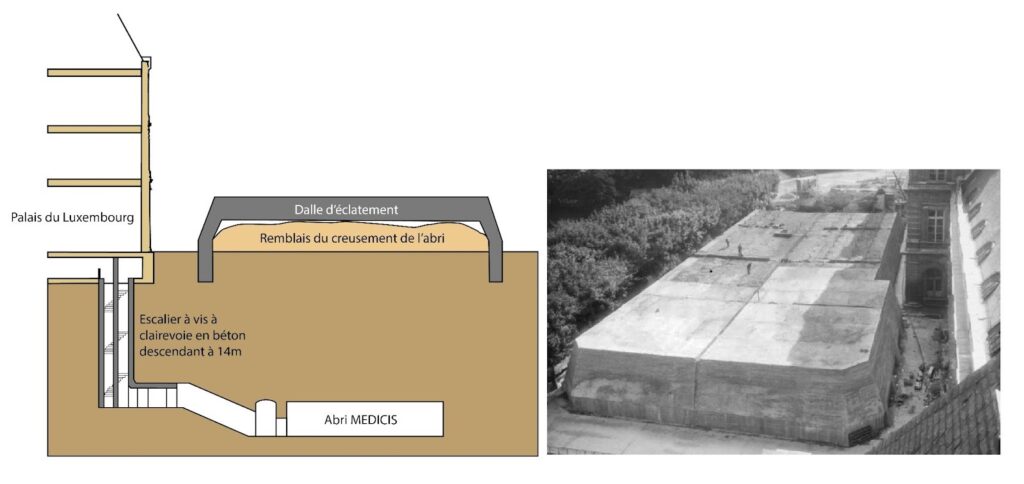

En parallèle de tout cela, deux autres chantiers d’envergures sont mis en œuvre au niveau des carrières. Deux abris anti-aériens destinés à accueillir le personnel de la Luftwaffe qui s’élève à plus d’un millier de personnes au palais ainsi que du matériel téléphonique sont mis en place. Le premier qui est commencé fin 194339 est l’abri Médicis et dispose d’une capacité maximale d’environ 800 places. Il est composé d’une galerie voûtée en plein cintre d’une hauteur sous clé de 3m20 le long de la façade est du palais, elle-même connectée à la galerie de carrière. Cette galerie aurait du donner l’accès à 10 pièces, chacune divisées en trois dont les murs faisaient 80cm d’épaisseur et étaient ancrés dans la partie supérieure du calcaire grossier. La surface intérieure de l’abri était divisée comme suit :

- Galeries : 487m2

- Dégagements : 142m2

- Locaux de service : 34m240

Équipé de son propre système de ventilation artificiel, l’accès principal se faisait par un escalier depuis les caves du Palais descendant à 14 mètres de profondeur. Pour compléter la sécurité offerte par le recouvrement naturel, une dalle d’éclatement en béton armé à été construite en surface. Elle mesurait 52,20 x 26,15 mètres, était épaisse de 2m15 et d’une hauteur totale de 5m45. L’intérieur, creux, était rempli des déblais de l’abri tombé en sous-sol, de sorte qu’une bombe aurait dû traverser près de 16 mètres de terres, marnes et calcaire en plus de la carapace en béton. Il est intéressant de noter que, si la superstructure en béton a été détruite dès la fin de la première session de l’Assemblée Consultative Provisoire, les souterrains ont été conservés et même consolidés à la fin de la guerre.41

À la Libération de Paris, cet abri servait entre autres de stockage d’explosifs, les différents articles de presse de cette époque relatent la façon dont la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris se sont retrouvés confrontés à plusieurs tonnes de cheddite ainsi que des détonateurs.42, 43. Selon certaines sources, des fourreaux à mine avaient même été aménagés dans les parois des galeries.44, 45 Le service des explosifs du laboratoire de la préfecture de Police garde trace dans ses archives d’environ 3 tonnes d’explosifs qui ont dû être désamorcés et exfiltrés hors des sous-sols.46

Le deuxième abri est lui construit sous le jardin du Musée du Luxembourg.47 Il s’agit de l’abri personnel du feldmarschall Hugo Sperrle qui était le commandant en chef de la Luftflotte III. Responsable du bombardement de Guernica, considéré comme un crime de guerre, Il va notamment avoir un rôle central dans la bataille d’Angleterre et diriger l’ensemble de la flotte de l’armée de l’air Allemande pour le front de l’Ouest depuis le Palais du Luxembourg.

Cet abri du Musée, donc, on y accédait en passant par les deux escaliers construits précédemment dans les caves de la Présidence48, l’abri du Musée étant lui aussi connecté à la galerie de carrière exploitée par les Allemands. Cette fois, ce sont trois galeries divisées en trois pièces qui forment le gros de la structure. Les murs sont peints, l’abri dispose de sanitaires de qualité, les portes en bois sont loin de l’image des portes blindées que l’on s’imagine en pensant à un bunker. Tout ici est aménagé pour le confort des personnes qui pouvaient être amenées à descendre dans l’abri.49 Il dispose en outre dans une autre petite salle attenante de la sortie de secours d’un système de filtrage d’air alimenté par un tableau électrique secondaire. L’air est donc filtré, du matériel allemand est déployé dans cet abri contrairement au reste des galeries qui réutilisent du matériel français. En outre, l’abri a son propre central téléphonique relié par les carrières à la présidence du Luxembourg. C’est aussi le cas de l’abri Médicis et probablement de l’hôtel Corneille. Sa surface intérieure est de :

- Galeries : 125m2

- Dégagements : 40m2

- Locaux de service : 11m250

Pour compléter cette défense, deux sorties de secours ont été construites. L’une par un puits qui pouvait être muni d’une échelle et l’autre par un escalier en vis, en béton surmontée d’une seconde galerie peu profonde et qui débouche le long de la façade du Musée. Enfin une protection supplémentaire d’une surélévation du niveau naturel ainsi que d’une dalle de béton de 2m d’épaisseur ont été placées en surface afin de compléter la couverture offerte par la structure enterrée.51 Encore existant, cet abri est abandonné et se trouve dans un état de délabrement assez important. Les diverses infrastructures sont néanmoins encore en place pour la plupart.

Parmi les structures encore en place dans l’abri, on trouve notamment la salle servant au filtrage de l’air de l’abri équipée de deux appareils de marque AUER ayant la capacité de traiter jusqu’à 2400 litres d’air par minute chacun. Ils fonctionnent via un moteur relié à une pompe faisant circuler l’air automatiquement à travers les deux filtres des machines et peuvent être activés manuellement en cas de défaut d’alimentation de la pompe.

Si on sait que les Allemands ne descendaient pas souvent dans les carrières sous le lycée Montaigne, il semble qu’ils étaient plus présents dans les galeries sous le Sénat. En tout cas, la galerie sous la rue de Vaugirard présente plus d’inscriptions que dans tous les autres secteurs dont on sait que les Allemands occupaient les bâtiments en surface. Il reste une multitude d’inscriptions en Allemand qui restent préservées dans les parties isolées aujourd’hui.

La raison de cet isolement est bien liée aux questions de sécurité relatives à la présence du Sénat au Palais du Luxembourg. Après la Libération déjà le commandement militaire voit d’un mauvais œil la possibilité de rentrer dans le terrain militaire qu’est le Sénat par le sous-sol. Une note adressée à l’IGC en 1945 par l’architecte en chef du Sénat, M. Macary, fait déjà état de la présence d’individus inconnus déclenchant les alarmes installées par les Allemands et perçant des chatières dans les murs édifiés pendant la guerre pour isoler le secteur.53

C’est cependant en 1947, probablement en lien avec les grandes grèves insurrectionnelles qui traversaient le pays, que les souterrains feront l’objet de rondes pour surveiller ces points d’accès54 porte de sûreté en fer interdisant l’accès de la rue Vaugirard date probablement de cette époque. En 1949, le murage des escaliers et de l’abri est décidé de manière à simplifier la surveillance des gardes qui n’avaient alors que le système d’alarme par “sonnette” pour indiquer les tentatives d’intrusions. Cela fait suite à diverses dégradations des serrures et portes encore existantes à cette époque.

Enfin un premier mur en avant de la porte de sûreté est bâti sur ordre de la préfecture de police en 1959 afin de répondre à la fréquentation grandissante des carrières souterraines. Ce premier mur de seulement 20cm d’épaisseur sera complété dans les années 70 ou 80 par un mur en parpaing plein de 80cm. Aujourd’hui, une injection de béton de plus de 45m de long interdit l’accès à ces galeries par les carrières. Différents capteurs volumétriques et caméras ont aussi été installés à partir de 2020 pour prévenir toute nouvelle tentative d’intrusion.

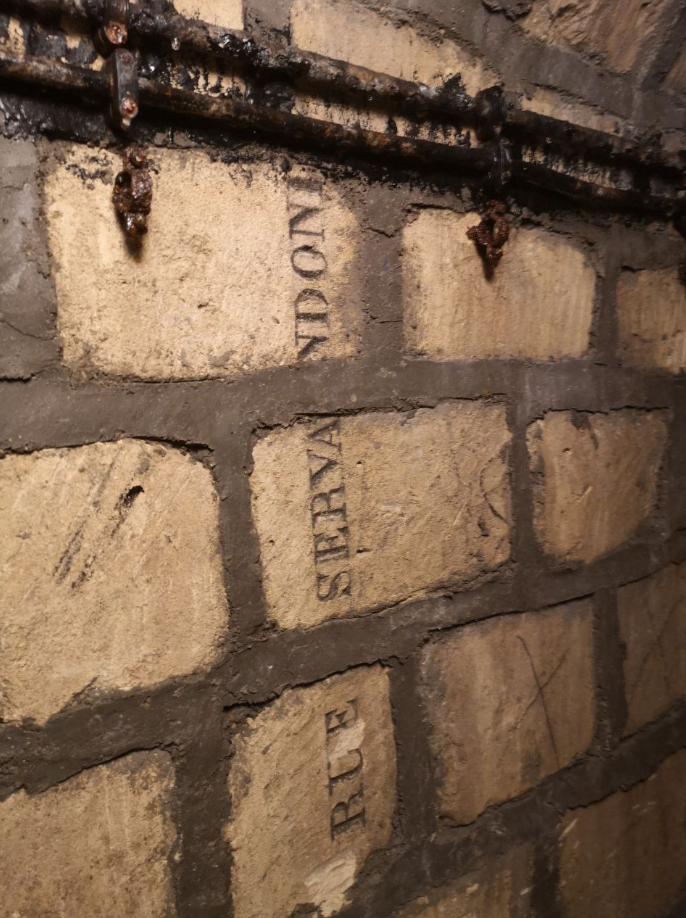

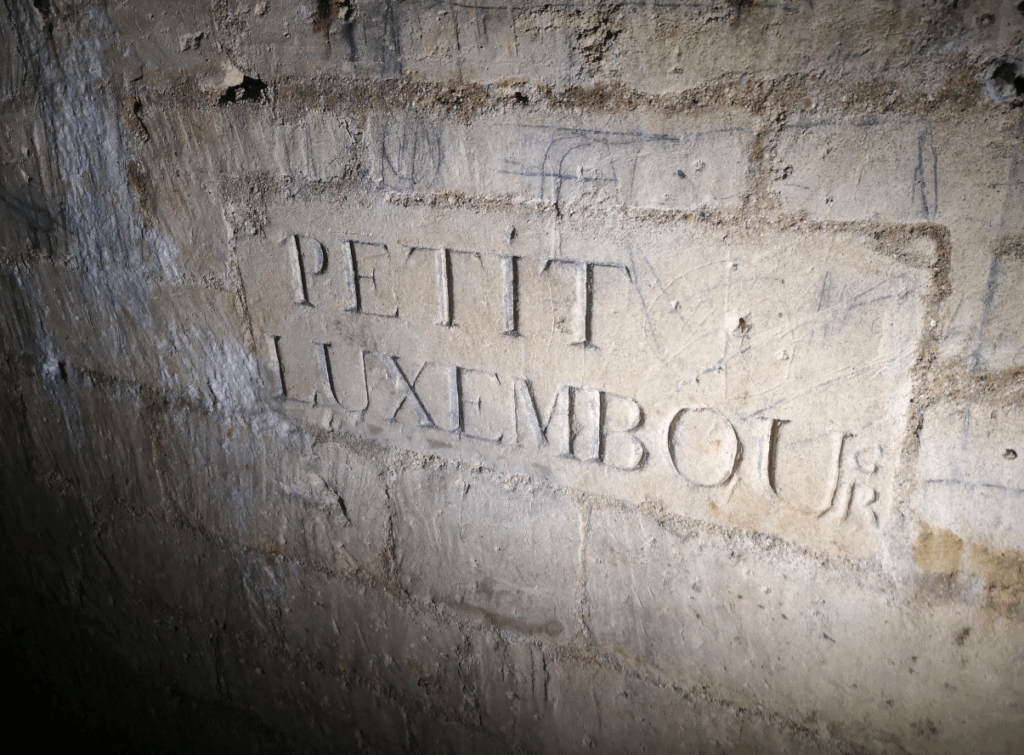

| Type – Position | Index des inscriptions relevées sur la rue de Vaugirard du côté du Sénat |

| Plaque gravée – mur nord | RUE FEROU |

| Plaque gravée – mur nord | 7 HT 1812 |

| Plaque gravée – mur sud | 8 HT 1812 |

| Plaque gravée – mur sud | V. 9.8 — 4,62 |

| Plaque gravée – mur sud | RUE DE VAUGIRARD COTÉ DU MIDI |

| Crayon – au ciel | BJ DS 21-12-16 15-3-18 |

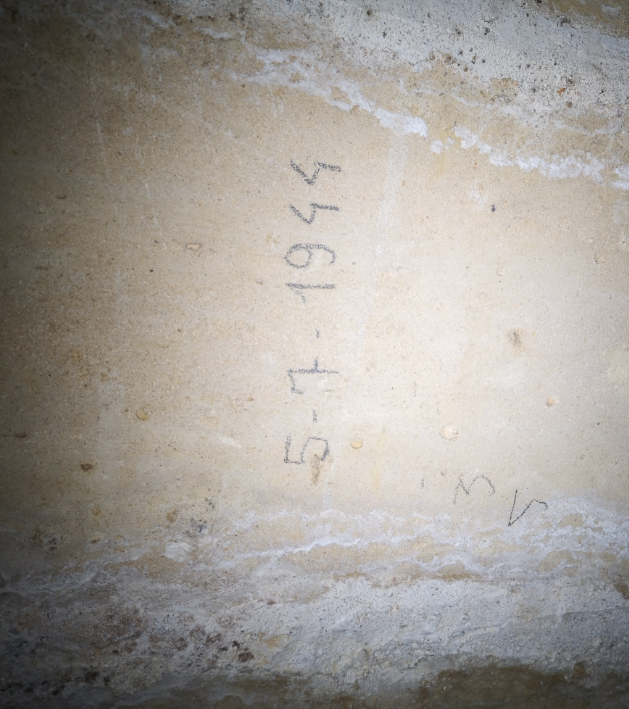

| Crayon – au ciel | 5-7-44 |

| Craie rouge – mur sud | MIGNOT 31.06.64 |

| Crayon – mur sud | PANAFIEU 10/12/44 |

| Crayon – mur sud | [dessins – caricatures d’Hitler] Fuhrer [dessins architecturaux] |

| Plaque gravée – mur nord | 3 T 1831 |

| Plaque gravée – mur sud | 4 T 1831 |

| Crayon – mur sud | [Dessin de cœur avec des noms effacés] |

| Crayon – au ciel | «Bourguoin Jacques 21-12-16» |

| Peinture rouge – mur nord | CAMILLE OQÈ A.GROUAZEL F.MOCAER G.PETIT 9|565 aout soir MARDI |

| Plaque gravée – mur sud | X. 9.9 — 4.75 |

| Plaque gravée – mur nord | RUE SERVANDONI |

| Gravure – mur sud | AS 1943 |

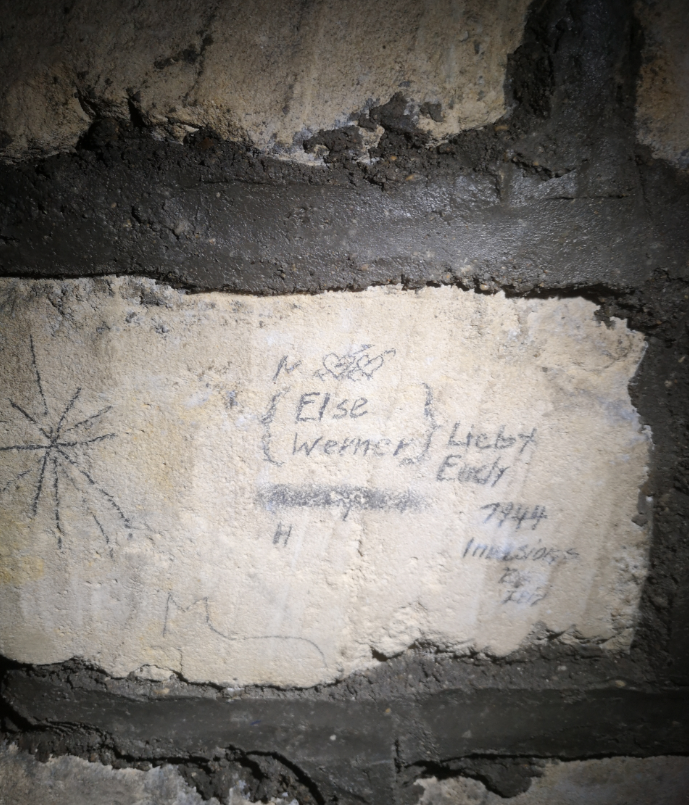

| Crayon – mur sud | 1944 [dessin – cœur] Mage Rudi |

| Crayon – mur sud | Fayolle 1942 |

| Crayon – mur sud | 1942 |

| Crayon – mur sud | [dessin – deux cœur transpercé de flèche] Else Werner Lieby Eudi |

| Gravure – mur sud | 1944 Invasions |

| Gravure – mur nord | D.A 20.6.44 |

| Plaque gravée – mur nord | 1 HT 1829 |

| Plaque gravée – mur sud | 2 HT 1829 |

| Gravure – mur sud | JESSEL XXII XI XXXXIV [dessin – croix de lorraine et « V » de la victoire] |

| Crayon – mur sud | Présidence |

| Crayon – mur sud | CA 22-12-1944 VIVE LA FRANCE |

| Crayon – mur sud | [dessin – croix de lorraine et « V » de la victoire] |

| Plaque gravée – mur sud | RUE DE VAUGIRARD COTE DU MIDI |

| Plaque gravée – mur sud | Y. 9.6 —- 5,23 |

| Plaque gravée – mur nord | 1. BIS. HT. 1829 |

| Plaque gravée – mur sud | 2. BIS. HT. 1829 |

| Gravure, se trouvait sous une installation électrique en bakélite – mur sud | [croix gammée à l’envers] 19 OCKTOBER 1942 |

| Plaque gravée – mur sud | PETIT LUXEMBOURG |

| Crayon – mur sud | HLD 11-42 |

| Craie, sur un murage fermant un escalier – mur sud | MCMXLIX |

| Plaque gravée – mur nord | 3 HT 1830 |

| Plaque gravée – mur nord | 8 HT 1814 |

| Plaque gravée – mur sud | 9 HT 1814 |

| Crayon – mur sud | 5.1.44 |

| Crayon – mur sud | 5.1.44 |

| Noir de fumée – au ciel | Ferry [illisible] 1882 né a Français [illisible] |

| Plaque cassée en morceaux | Adolphe Hitler |

| Crayon, sous des installations en bakélite – au ciel | Rouge, blanc, noir |

| Crayon, sous des installations en bakélite – mur nord | Fin de câble |

| Crayon – mur nord | M à 800 mètres MT à 240 mètres Les terres, 270 M |

| Panneau en bois cassé | [LUFT]SCHUTZGERATE |

Le réseau de galeries

Entre les différents lieux réquisitionnés par l’armée allemande, certaines galeries ont été isolées du reste du réseau. Des panneaux de bois fixe et des murages ont été érigés dans toutes les galeries qui aboutissaient au Luxembourg et au lycée Montaigne55. Plus tard, des murs maçonnés en brique, dont on peut encore trouver les traces in situ, ont été érigés dans certaines galeries, parfois même agrémentées de meurtrières56. Ces mêmes murs ont été démolis à la Libération sur ordre de l’IGC, le service des carrières n’ayant pas aimé avoir été tenu à distance de ce secteur par l’occupant. Il est cependant amusant de noter que, déjà en 1945, des occupants clandestins des catacombes, pour ne pas dire « cataphiles » ont parfois coiffé l’administration au poteau en commençant à abattre ces murs 57.

« Ces jours derniers, un système de signalisation […] établis dans le réseau de Carrières par les Allemands, avec tableau à voyants installé dans le Palais du Luxembourg nous a averti d’une anomalie dans les galeries situées sous la Rue de Vaugirard.

Nous nous sommes rendu sur place et avons constaté […] que derrière la porte de sortie Rue Bonaparte, se trouvaient une pioche et deux pelles. La porte elle-même était simplement fermée au pêne et les 2 crochets qui permettent de verrouiller la porte intérieure étaient descellés. »

Courrier de M. Marcel Macary, architecte en chef du Sénat

« Au cours d’une visite d’inspection effectuée récemment par mon service, il a effectivement été remarqué que des inconnus avaient commencé la démolition des murages établis dans certaines galeries de surveillance par les autorités allemandes d’occupation »

Réponse de l’administration des carrières

En plus de ces murs installés dans le voisinage direct du Luxembourg, les Allemands avaient aussi pensé à sécuriser la galerie de câbles des P.T.T du boulevard Saint-Michel qui donnait accès par deux endroits aux carrières. Du barbelé avait ainsi été dressé dans la galerie, entre l’escalier du croisement Port-Royal / Montparnasse le central Danton58.

À l’intérieur du réseau de circulation allemand, quelques aménagements ont été réalisés pour que les soldats puissent l’utiliser sans trop de difficulté. Il faut se rappeler que ces galeries ont principalement servi d’abri anti-aérien et non de réel lieu de transit. Aussi, il fallait pouvoir s’assurer que des soldats, soumis au stress de devoir fuir un bombardement et ne connaissant pas le lieu puissent se repérer sans trop de mal dans ce dédale de galeries.

Dans le bunker allemand du lycée Montaigne, ce sont les fléchages rouge, bleu et noir qui accomplissaient cette mission. Mais une fois sorti du lycée, aucune trace de peinture n’a été repérée correspondant à ce que les Allemands avaient pu faire. On retrouve bien quelques flèches à l’ocre indiquant la sortie rue Saint-Michel ou celle rue Notre-Dame-des-Champs, mais ces quelques inscriptions, en français, sont probablement plus à relier aux sorties de secours de l’abri de la Faculté de Pharmacie qui s’était isolée du réseau de carrière par de faibles murs en brique à casser en cas d’incident.

On peut alors supposer que les murs qui empêchent les intrus de rentrer dans ce réseau sécurisé avaient aussi la double utilité d’empêcher les soldats allemands de se perdre en ne leur offrant qu’un seul chemin possible. Lorsque des branches se formaient, notamment sur la rue d’Assas, au croisement de la rue Vavin ou sur la rue Vaugirard, au croisement de la rue Bonaparte, on peut supposer que des panneaux avaient été installés sur des supports bien que nous n’avons pas d’éléments pour le prouver.

Il faut noter qu’en plus de murer les galeries menant à ce secteur, ce sont probablement les Allemands qui ont aussi muré tous les petits renfoncements et les petites salles présentes sur le trajet. En effet, avec un faible éclairage, même un simple renfoncement obscur peut faire douter quelqu’un qui ne connait pas le plan des souterrains. Et puis ces mêmes salles et renfoncements pouvaient aussi servir de cachette pour d’éventuels assaillants. Sans en avoir la preuve formelle, j’interprète personnellement la fermeture des bassins à chaux de la rue Vaugirard, mais aussi celles de galeries perpendiculaires ou en cul de sac rue Madame et rue d’Assas comme une action réalisé par les Allemands pendant la guerre.

Un autre aménagement bien plus considérable semble être l’éclairage. En effet, en 1940, seul quelques maigres « piles », des lampes à main sur accus en plomb ou des lampes à acétylènes étaient disponibles. Elles étaient soit complexe d’utilisation, soit lourdes et sans beaucoup d’autonomie. Les Allemands ont donc électrifié leurs galeries de jonction en positionnant à distance régulière des montants en bois servant très probablement de support à des isolateurs en porcelaine comme on peut en voir dans d’autres réseaux. Cela permettait d’installer de distance en distance des lampes pour éclairer la galerie.

Enfin il est intéressant de noter que des systèmes de drains et de bassins absorbants ont été mis en place, l’exemple le plus visible est celui aménagé sur la rue d’Assas au nord du bunker. Il y a, à cet endroit, deux puisards en brique, recouverts de dalles en béton armé et reliés par un drain en béton, aujourd’hui rempli de boue. Le curage de cette boue, aujourd’hui, permettrait probablement d’assécher la galerie en cet endroit en se servant donc des structures installées par les Allemands.

La libération de Paris

Les combats de la Libération de Paris, du 19 au 25 août 1944 ont été particulièrement violents autour des jardins du Luxembourg. En effet, l’ensemble des administrations liées à l’armée de l’air allemande avaient été remplacés par les hommes du Colonel Von Berg, qui dirigeait une garnison de 600 hommes appuyés d’éléments SS. Aussi, le Sénat va être l’un des lieux de combats parmi les plus durs de la Libération de Paris.

Le site est donc solidement défendu, doté de blindés, de blockhaus et de positions retranchées dans les jardins et le palais. Le 25 août, alors que la reddition du général Von Choltitz, alors gouverneur de Paris, est imminente, les forces françaises, composées des F.T.P. sous les ordres du colonel Fabien et d’éléments de la 2e D.B. du général Leclerc convergent vers le Sénat pour en forcer la libération et briser ce verrou vers le centre de Paris.

L’assaut est engagé vers 14 heures et se heurte à une résistance acharnée. Depuis la rue de Vaugirard et les grilles du jardin, les unités blindées avancent malgré les pertes. Cet évènement sera retranscrit dans le livre puis le film Paris Brûle-t-il.

Un char Panther allemand rue de Médicis et plusieurs positions de mitrailleuses ralentissent l’offensive. Les combats de rue sont violents tandis que les chars et la Résistance encerclent le Sénat. Progressivement, les forces françaises prennent l’ascendant, forçant les Allemands à se replier à l’intérieur du palais. Ce n’est qu’après réception de l’ordre officiel de reddition, transmis par un officier allemand, que le colonel Von Berg capitule, livrant le Sénat sans conditions.59, 60

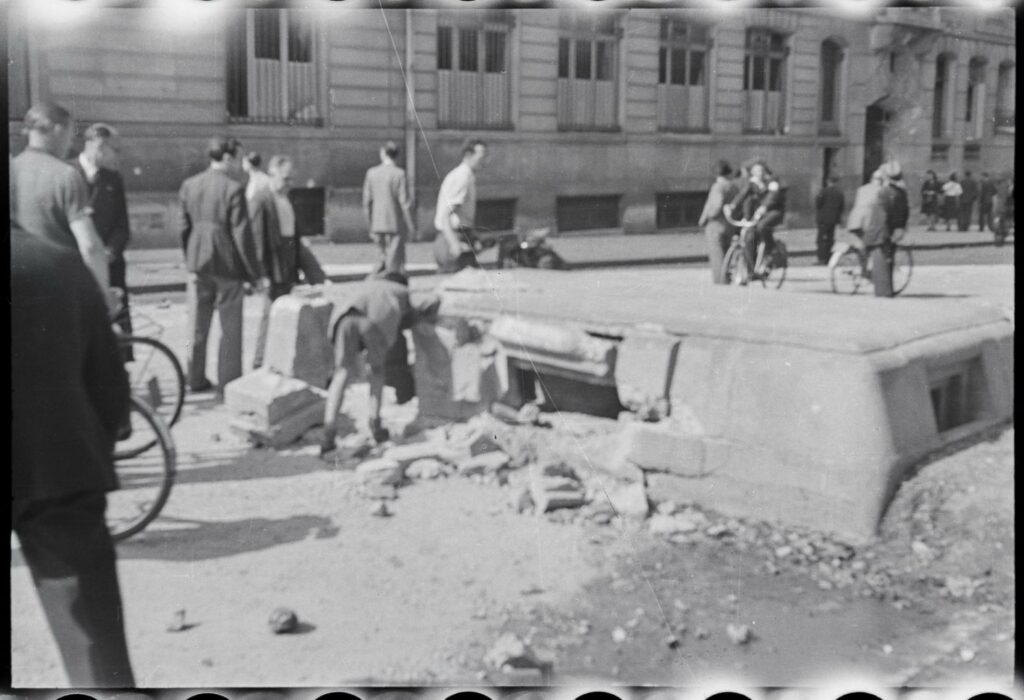

crédit photo : Paris Musée, Musée Jean Moulin, PH20216

Il est difficile de dire si les Allemands ont utilisé le réseau de galeries de carrière à ce moment là pour fuir le Palais du Luxembourg ou le lycée Montaigne, mais un certain nombre d’éléments semblent le confirmer.

Tout d’abord, le témoignage du docteur Suttel qui indique que des uniformes d’officiers allemands ont été trouvés au pied de l’escalier Bonaparte61, indiquant, selon lui, que certains Allemands ont pu fuir par les carrières et se changer afin de se fondre dans la masse une fois remontés en surface. Il y a aussi ces hommes de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, qui, occupés à désamorcer une grande quantité de cheddite stockée dans l’abri Médicis, ont vu apparaître deux Allemands affaiblis qui venaient se rendre. Ils avaient visiblement trouvé refuge dans les souterrains aux alentour du Sénat62.

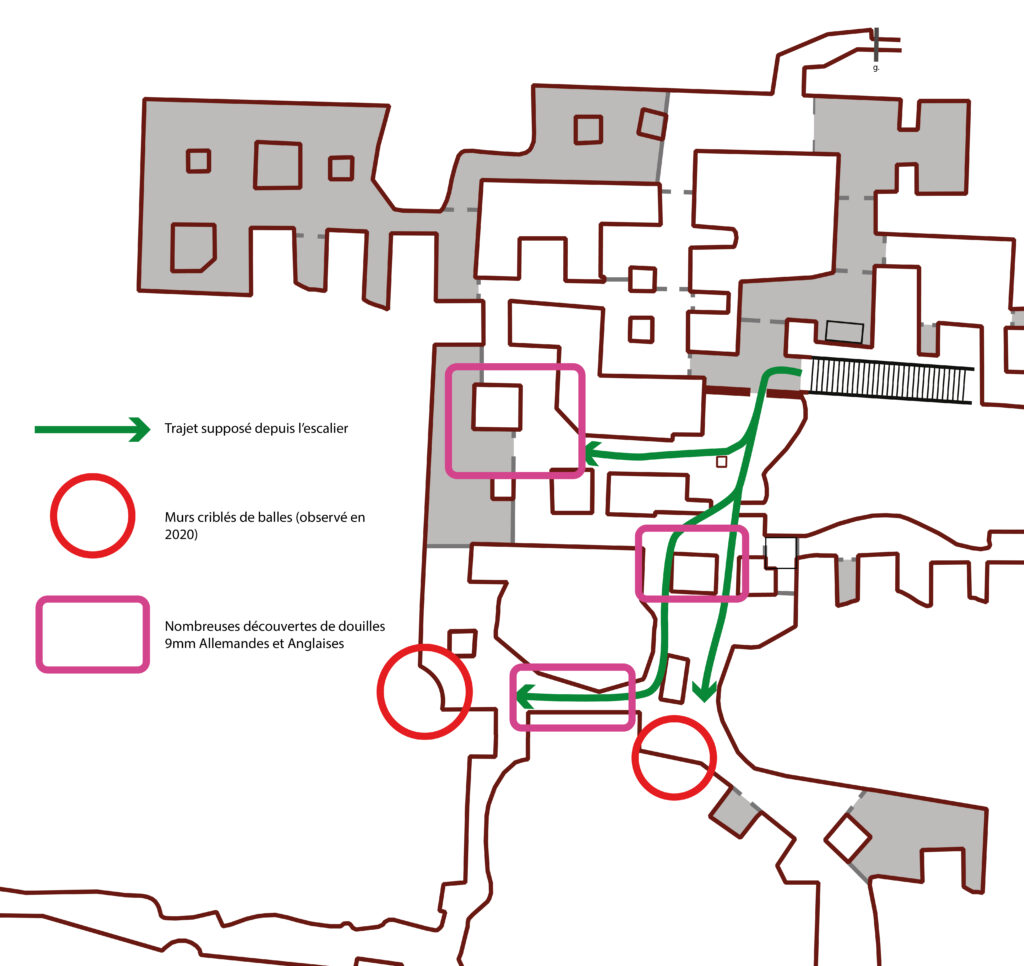

Enfin, des découvertes récentes, relativement troublantes dans le bunker allemand sous le lycée Montaigne : en effet, outre quelques boutons, pièces et éléments de décoration d’uniforme dénazifiés trouvés dans la boue du bunker, des dizaines de balles tirées ont été mises au jour. La plupart des cartouches retrouvées dataient de la période de la guerre et leurs emplacement semblaient décrire un cheminement depuis l’escalier du lycée et se diriger vers la sortie ouest du bunker. Beaucoup d’ogives ont été retrouvées dans différents murs sur ce trajet. Il s’agit en grande majorité de munitions de 9mm, tant allemandes que britanniques. L’ensemble des tirs n’a été effectué que sur un seul axe, aucun tir adverse ne semble avoir été réalisé. Il n’est bien entendu pas possible de déterminer si ces balles ont été tirées lors de combats ou s’il s’agissait simplement de « jeux » après la libération de Paris : néanmoins, ces éléments pourraient coïncider avec le scénario d’unité F.F.I./F.T.P poursuivant des Allemands, faisant quelques pas dans le bunker et tirant quelques salves de STEN MK2 avant de s’arrêter du fait de la complexité de ce labyrinthe.

Un autre élément historique nous indique la potentialité de combats souterrains lors de la Libération : en effet un groupe FFI avait bien pris position dans les bâtiments de la faculté de Pharmacie afin de visiter les carrières en vue de rechercher d’éventuels soldats allemands et ce, à la demande du Doyen de la Faculté63

Un courrier adressé au recteur de l’Académie de Paris le 7 septembre 1944 nous dit par ailleurs ceci64 :

« Il convient enfin de rappeler que nos carrières, aménagées en abri en 1938-1939, communiquaient depuis quelques temps avec celles du lycée Montaigne par des portes en fer installées par les Allemands. Ceux-ci pouvaient donc pénétrer dans notre enceinte en passant par le sous-sol. Je vous avais d’ailleurs déjà signalé en temps utile qu’ils avaient formé le projet d’aménager une partie de nos propres galeries.

Nous avons craint que des soldats allemands se soient réfugiés dans ces abris souterrains et qu’ils viennent de temps à autre faire des incursions dans nos bâtiments. Il en a été aperçu en effet dans le jardin au cours des journées qui ont suivi la reddition officielle des troupes. C’est pourquoi nous avons demandé qu’un poste de F.F.I. soit installé à la Faculté, afin d’assurer la surveillance nécessaire. Il n’y a pas eu d’autre incident.

Nous avons informé M. le Préfet de Police, en accord avec le Directeur de l’École Coloniale, de la nécessité de faire visiter très sérieusement les carrières de Paris afin d’y rechercher les occupants attardés. Nous n’avons pas reçu de réponse à cette proposition. Nous avons nous-même visité les galeries placées sous notre terrain. Aujourd’hui même commencent des travaux ayant pour effet de les murer complétement, à la limite de notre enceinte. Les trois escaliers étant fermés à leur partie supérieure par des portes solides, nous pensons n’avoir plus rien à craindre actuellement. »

Archives Nationales, AJ-16-8361, Courrier du Doyen de la Faculté au Recteur de l’Académie de Paris

Cette peur du soldat allemand caché dans les carrières a donc été bien réelle et a conduit à des expéditions souterraines dans le but de vérifier que le sous-sol de Paris était sans danger. Ces visites en carrière par des personnes armées ont pu aussi conduire à des tirs sans forcément qu’il y ait eu d’adversaire en face.

En conclusion pour ce sujet, il est impossible d’affirmer avec certitude qu’il y a eu des combats sous Paris à la Libération, mais ces découvertes suggèrent une forte probabilité que des soldats allemands ait fui par le bunker du lycée Montaigne, éventuellement poursuivis par des éléments FFI.

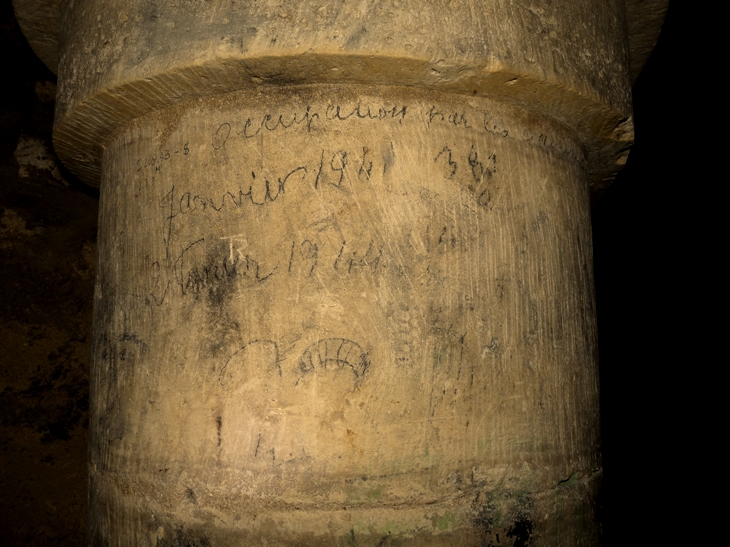

Dernier mystère toujours non élucidé, la présence d’une date incohérente en rapport avec la Libération de Paris ou de ses sous-sols. En effet, avant que l’entreprise adjudicataire ne badigeonne de béton une partie des galeries entre la rue de Vaugirard et l’escalier de la rue Bonaparte, il existait sur le pilier circulaire à proximité dudit escalier une inscription : « Occupation par les Allemands janvier 1941 – 2 février 1944 »

La libération de Paris ayant eu lieu la semaine du 19 au 25 août 1944, on peut légitimement se poser la question de cette date « 2 février 1944 » qui ne correspond à rien. Il est toujours compliqué de savoir si la même personne a écrit à la fois la phrase et les dates mais quoi qu’il en soit, cette inscription était l’une des dernières visibles dans le Grand Réseau Sud.

Des recherches à continuer

Comme pour toute recherche historique, celle-ci n’est jamais finie et même pour une période aussi proche de la nôtre que celle de l’occupation allemande, bien des mystères demeurent : du fait de la sensibilité de certains lieux à l’égard de la défense nationale, du mutisme qui a entouré les évènements de cette période, ou tout simplement de l’oubli des faits que personne n’a alors pris soin de consigner… Quoi qu’il en soit, il reste encore beaucoup à faire sur ce sujet.

Les archives du Sénat conservent encore une bonne partie des cartes et plans des structures allemandes mais le contexte géopolitique actuel tend à un refermement de l’accès à ces archives qui touchent des lieux parfois encore utilisés.

Il faudrait enfin faire un gros travail de recherches dans les archives allemandes afin de trouver des ordres, une comptabilité, des photographies ou des plans relatifs à l’occupation souterraine des carrières de Paris pendant la guerre. On sait notamment qu’une unité nommée « luftwaffensonderbaustab L 207 » a œuvré pour la construction des escaliers d’accès entre le Sénat et les carrières. Retrouver les archives de cette unité serait un bon point de départ.

Une étude sur le matériel encore en place dans les différents abris entourant les Jardins du Luxembourg devrait aussi être effectuée. On sait, par l’observation, qu’un certain nombre d’éléments, notamment en bakélite proviennent d’Allemagne et ont été importés. C’est aussi le cas des systèmes de filtration d’air dans les abris du Sénat. Un indexe de ces éléments reste donc un travail à réaliser pour les retracer.

Enfin, peut-être les administrations comme l’I.G.C a t’elle, dans ses archives, des notes ou documents qui pourraient percer le brouillard de guerre qui entoure encore en partie l’existence de ces abris souterrains.

Sources

- Archives Nationales, AJ-16-7713, Fiche de relevé d’abri de 1939 pour le Lycée Montaigne signée du Proviseur du lycée. ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7713, Questionnaire de 1939 sur l’état du lycée ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7714, Plan d’ensemble des locaux à équiper du 31/08/1939 ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7714, Devis sommaire de consolidation des caves en abris ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7714, Note du 22/12/1939 émanant du Service de la Défense Nationale ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7714, Lettre du ministre de l’éducation nationale au recteur de Paris du 31/01/1940 ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7714, Note du 25/04/1940 émanant du Service de la Défense Nationale ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7114, Rapport du Directeur du Lycée Montaigne au Recteur de l’Académie de Paris ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7114, Lettre du ministre de l’éducation nationale au Recteur de l’Académie de Paris ↩︎

- Site internet du Sénat, Article intitulé “La Luftwaffe au Palais du Luxembourg” ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7113, Note au Recteur de l’Académie de Paris datée du 07/09/1940 sur les locaux occupés ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7113, Note du Recteur de l’Académie de Paris au Directeur de l’Université de Paris datée du 11/09/1940 concernant la visite des Allemands à la Faculté de Pharmacie ↩︎

- Revue établie pour le centenaire du Lycée Montaigne M. Michel Hano, professeur de latin et de grec au sein du même lycée. Scanné et transmis par Mme Danielle Perotin, professeur de SVT. Page 1 – Page 2 ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7113, Note manuscrite de 1940 sur l’état des Lycées de garçons à Paris ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7113, Rapport sur la Défense Passive du Lycée Montaigne, daté du 15 octobre 1943, en réponse à la circulaire 11 octobre 1943 ↩︎

- Archives de Paris, PEROTIN/1011/44/1/17 1, Lettre du directeur général des services techniques de la Seine à la préfecture au sujet des carrières utilisées par les autorités d’occupation comme abris, 9 mars 1942 ↩︎

- Archives de Paris, fond PEROTIN, Rapport de l’Ingénieur en Chef du bureau du Service Technique des Carrières au Directeur Général des Services Techniques au sujet des carrières utilisées par les autorités d’occupation comme abris, 1942 ↩︎

- Archive privée, courrier de l’architecte en chef du Sénat au sujet de tentatives supposées d’intrusions dans le réseau de galeries de carrières à proximité du Sénat, 10 novembre 1945 ↩︎

- Observation de l’auteur lors de phases de relevés dans le Bunker datant de 2019 ↩︎

- D 796, Handbuch der Fernsprech und Signalanlagen in Festungen, 1940 ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-7113, Courrier du Doyen de la Faculté de Pharmacie au Recteur de l’Académie sur la Défense Passive au sein de la Faculté, 4 mars 1944 ↩︎

- Souvenirs de Mme Danielle Perotin, professeure de SVT au lycée Montaigne : « mes élèves de quatrième, après le cours de géologie m’avaient proposé de descendre dans les souterrains par cet endroit. Apparemment, ils y avaient leurs habitudes. Jusqu’au jour où un barreau a cédé, et l’élève qui descendait est tombé d’assez haut et s’est brisé la jambe… cette ouverture a été plus sérieusement scellée à partir de ce moment… c’était dans les années 1985 me semble-t-il. » ↩︎

- Observation de l’auteur, date des journaux ayant servi à réaliser le coffrage des marches en béton et dont l’encre s’est imprimée à l’arrière de celles-ci ↩︎

- Archives de Paris, PEROTIN/1011/44/1/17 1, Lettre du directeur général des services techniques de la Seine à la préfecture au sujet des carrières utilisées par les autorités d’occupation comme abris, 9 mars 1942 ↩︎

- Archives de l’École des Mines, 515, note concernant une demande de l’Administration des Beaux-Arts à l’architecte en chef de l’École des Mines datée du 1er mai 1934 ↩︎

- Archives de l’École des Mines, 515, lettre du Directeur de l’École des Mines au Ministre des Travaux Publics daté du 28 mai 1935 ↩︎

- Archives de l’École des Mines, MAT 900 à 943, Rapport au sujet des dégâts causés à l’École Nationale Supérieure des Mines pendant l’Occupation Allemande et au cours des combats du mois d’août 1944. ↩︎

- Archives du Sénat, TH 581, document du 26 novembre 1934 évaluant la possibilité de créer un abri anti-aérien ↩︎

- Archives du Sénat, TH 581, projet d’abris du 25 mars 1935 ↩︎

- Archives du Sénat, TH 581, projet d’abris du 30 mai 1936 ↩︎

- Archives du Sénat, TH 581, description complet de l’abri prévu pour 200 personnes sous le jardin de la Présidence du Sénat daté du 28 mai 1936 ↩︎

- Archives du Sénat, Document présenté sur le site internet du Sénat, Affiche sur la Défense Passive, « Les personnes du 36 de la rue de Vaugirard utiliseront le passage souterrain qui part des caves et aboutit près des grandes cuisines de la Présidence » ↩︎

- Site internet du Sénat, article sur « La Luftwaffe au Palais du Luxembourg » ↩︎

- ibid. ↩︎

- Gallica, Le Petit Parisien : journal quotidien du soir du 12 décembre 1939, « Une conduite de gaz percée au carrefour de l’Odéon » ↩︎

- Plan de Jean Talairach, exposé au musée de l’Hôpital Sainte Anne ↩︎

- René Suttel, Catacombes et Carrières de Paris, Éditions du Treuil, 1986-1993, page 80 ↩︎

- Paris-Musée, Musée Jean-Moulin, Numéro d’inventaire:

2001.172 ↩︎ - Site internet du Sénat, article sur « La Luftwaffe au Palais du Luxembourg » ↩︎

- SHD, GR 3V 795, Sous-commission de classement des ouvrages militaires de l’intérieur construits pendant les hostilités, Première Région Militaire, fiche de renseignement sur les abris MEDICIS et MUSEE ↩︎

- SHD, GR 3V 795, Sous-commission de classement des ouvrages militaires de l’intérieur construits pendant les hostilités, Première Région Militaire, rapport du Chef de Bataillon ESCAFFRE au sujet d’un abri construit par les Allemands au Palais du Luxembourg, 7 mai 1948 ↩︎

- Retronews, journal « France-Soir » du 30 août 1944, p.2, « Les dernières heures du Sénat » ↩︎

- Gérard Gauroy, La Brigade de Paris, 1981, Éditions Fernand Lanore ↩︎

- Retronews, journal « Combat » du 31 août 1944 « Dix tonnes de dynamite devaient faire sauter tout le quartier du Luxembourg » ↩︎

- « Libération de Paris, Chronique du 19 au 25 août 1944 et la suite… » P144 ↩︎

- Archives du Laboratoire Central de la Préfecture de Police, RA/180, Rapport du 9 septembre 1944 sur les activités du service des explosifs pour le mois d’août 1944, Palais du Sénat : « Le 25 août au soir, […] il fut procédé aussitôt à l’inspection des abris qui étaient minés. Trois tonnes d’explosifs environ furent désamorcées et transportées par la suite en lieu sûr » ↩︎

- SHD, GR 3V 795, Sous-commission de classement des ouvrages militaires de l’intérieur construits pendant les hostilités, Première Région Militaire, fiche de renseignement sur les abris MEDICIS et MUSEE ↩︎

- Musée Sainte Anne, plan des docteurs Suttel et Talairach ↩︎

- Retronews, journal « Combat » du 31 août 1944 « Dix tonnes de dynamite devaient faire sauter tout le quartier du Luxembourg » ↩︎

- SHD, GR 3V 795, Sous-commission de classement des ouvrages militaires de l’intérieur construits pendant les hostilités, Première Région Militaire, fiche de renseignement sur les abris MEDICIS et MUSEE ↩︎

- Archives du Sénat, Note sur l’abri de défense passive (côté Musée), Site internet du Sénat ↩︎

- Dietmar Arnold . Reiner Janick, Bunker, Sirenen une gepackte Koffer, Editions Berliner Unterwelten ↩︎

- Archive privée, Réponse de l’Inspecteur adjoint du service des Carrières au courrier de l’architecte en chef du Sénat au sujet de tentatives supposées d’intrusions dans le réseau de galeries de carrières à proximité du Sénat, 30 novembre 1945 ↩︎

- Jean-Raymond Tournoux, l’Histoire secrète, Édition de Crémille,1962, p.13 ↩︎

- Archives de Paris, PEROTIN/1011/44/1/17 1 ↩︎

- Musée Sainte-Anne, Plan de Suttel et Talairach ↩︎

- Archives Privée, courrier de l’architecte en chef du Sénat au sujet de tentatives supposées d’intrusions dans le réseau de galeries de carrières à proximité du Sénat, 10 novembre 1945 ↩︎

- Musée Sainte-Anne, plan de Suttel et Talairach. Aussi présent sur la version dans le livre de René Suttel « Catacombes et Carrières de Paris ». ↩︎

- https://museedelaresistanceenligne.org/media4820-Les-combats-du-Luxembourg-tmoignage-dAlain-de-Boissieu ↩︎

- Gilles Primout, La prise du Sénat, article de blog ↩︎

- René Suttel, Catacombes et Carrières de Paris, Éditions SEHDACS, 1986, page 84 ↩︎

- Gérard Gauroy, La Brigade de Paris, 1981, Éditions Fernand Lanore ↩︎

- Jacques Poisson, Revue d’Histoire de la Pharmacie, 2009, p.458, « Quelques épisodes de la vie de la Faculté de pharmacie de Paris (1939-1944) » ↩︎

- Archives Nationales, AJ-16-8361, Courrier du Doyen de la Faculté au Recteur de l’Académie de Paris ↩︎

Sources complémentaires

- Dossier documentaire du Sénat – « Le Sénat entre 1940 et 1944«

- Secret d’Histoire – « Si les murs du Sénat pouvait parler » réalisé par David Jankowsky – 2020

- Choses Vues – « Le Sénat dans la guerre » – 2005

- Sénat – « Un abri anti-bombardements : vestige de la Seconde Guerre Mondiale, sous le Palais du Luxembourg » – 2011

- Paris-bise-art – L’abri souterrain du Sénat

- École des Mines – Support d’exposition – « L’école des Mines de Paris, 39-45, Engagement et Résistance«

- Gilles Thomas – « Les Mines dans la Deuxième Guerre Mondiale«

- Marquis78 – « Le Sénat«

- Documentaire « Promenade en dessous des Âmes » – Partie d’interview de Jean Talairach – Réalisé par Sébastien Carfora

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé depuis tant d’année sur cette recherche qui fut ma première lorsque j’ai mis un pied dans les carrières mais aussi la plus importante pour moi. J’aurais aimé pousser plus loin cette étude mais la difficulté d’accès aux fonds d’archives, qu’il s’agisse d’obstruction ou d’incomplétude des fonds, me conduit à publier en l’état cet article, pour ne pas le garder pour moi indéfiniment. Merci à vous Clement, Danielle Perotin, Despe, ED, Gilles Thomas, Jahirange, Jean-Baptiste Ordas, Jean-Claude Saratte, Kafka, Koma, Luciole, Ludovic Bouvier, Papi, Pauline Debionne, Pinson, Rafaela, Slip, Titou, Vasco, Victor Lanneau et tous les autres.

Une réponse à “L’occupation allemande dans les catacombes de Paris”

woow quel taf !! bravo